“他是观察17世纪书法嬗变的最佳窗口。”

在书法领域,帖学与碑学从近代开始有了学术上的“论争”。为了阐明这个“论争”的起源、症结与历史背景,著名学者白谦慎著作《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》深入探讨了这一话题,这是他用13年的时间研究明末清初学者傅山的结晶,他认为“傅山的书法作品同时呈现出两个历史时期的特征,因而成为我们观察中国书法在17世纪嬗变的最佳窗口”。

■收藏周刊记者 梁志钦

碑学对中国书法的影响 类似印象派的西方地位

发轫于魏晋,以“二王”(王羲之、王献之)精致优雅的书风为核心的中国书法名家经典谱系——帖学传统,在唐初成为了正统,在此后的一千多年,其独尊的地位不曾受到严重挑战。在17世纪,随着一些书法家取法古拙质朴的古代无名氏金石铭文,书法品味发生了重要变化。新的艺术品味在18世纪发展成碑学传统,帖学一统天下的局面不复存在。

白谦慎认为,在过去的三百年中,碑学对中国书法产生了极其深远的影响,它对中国书法史的重要性,相当于印象派绘画在西方艺术史上的地位。

尚“奇”美学在晚明兴起

为什么在17世纪,书法家的追求会有如此巨大的变化?据历史资料显示,晚明时期的中国经历着巨大的社会和文化变迁,白谦慎认为,经济发展推动的其中一个重要方面的变化,是教育,一般民众识字率的提高促进了印刷文化的勃兴。白谦慎在书中写道,一般民众读写能力的增加意味着有更多的人能够从事书写和欣赏书法——这种传统上以文化精英为主体的艺术。白谦慎在书中,分别从经济发展、社会变化、明清交替等方面去梳理背景,勾勒出“晚明特殊的美学”的一面,是怎样的“特殊”美学?

明代文学家汤显祖曾撰文:“怪怪奇奇,莫可名状”。他主张,优秀的艺术作品不应以“步趋形似”为指归,这一主张虽然与当时盛行的“文必秦汉、诗必盛唐”相异,但白谦慎认为,正是这一主张,拉开了晚明美学的新面目——尚“奇”。他认为,晚明城市文化为尚“奇”的美学提供了丰富的土壤。“作为晚明艺术理论中的一个重要概念,‘奇’和当时思想界鼓吹的追求真实的自我密切相关。”

文人篆刻对书法造成冲击

在白谦慎看来,17世纪书法的方向有所变化,除了上述的文化趣味在悄然涌动外,还有另一个重要因素,那便是“文人篆刻”。他在明末清初江西文人徐世溥给朋友的一通信札所列的“杰出人物及其成就”的名单中发现,篆刻家首次被置于重要的文化艺术成就之列,“多少个世纪以来,书法和绘画早已成为文人生活不可或缺的部分,篆刻直到晚明才真正成为一种兴盛的文人艺术,而文人篆刻的兴盛对书法造成了至关紧要的冲击”。

承接晚明尚“奇”的审美到后来傅山的功成名就之间,有一个人不得不提,那是当时的著名古文字学家和书法家赵宦光,他将书写草书的方法应用到了篆书上,创造了“草篆”,白谦慎认为,“这种书法在历史上并无先例,完全由赵宦光师心自造。”“草篆”的出现,反映了人们对书写古体字逐渐增长兴趣,并以此作为标新立异的资源,亦反映了晚明书法家打破了字体的界限,不循常规来追求艺术上的革新。

作为一种把中国传统文人喜欢蓄石、品石的传统与文学(印文、边款)、书法(篆书)的创作以及篆刻技巧紧密结合的艺术,文人篆刻的兴盛,也刺激了古人关注古文字的热情。晚明书坛的重要人物王铎、倪元璐、黄道周和陈洪绶等,都喜欢在书法创作中使用异体字。

关于傅山

“作字先作人,人奇字自古”

然而,明代那么多著名书法家,为什么白谦慎只选傅山?白谦慎在书中写道:“傅山在生前就以学术成就和书画造诣闻名。他生活的年代不但正当碑学思潮开始萌芽的关键时期,更重要的是,他与17世纪所有和碑学萌芽相关的政治文化事件皆有密切关系,明末清初书法中的种种艺术尝试,也都能在他的作品中找到:他写连绵狂草、作草篆、刻印、玩异体字,他访碑、收藏碑拓、研究金石文字、攻隶书、留心章草,并留下不少颇能反映当时文化趣味的杂书卷册。由于傅山的书法作品同时呈现出两个历史时期的特征,因而成为我们观察中国书法在17世纪嬗变的最佳窗口。”

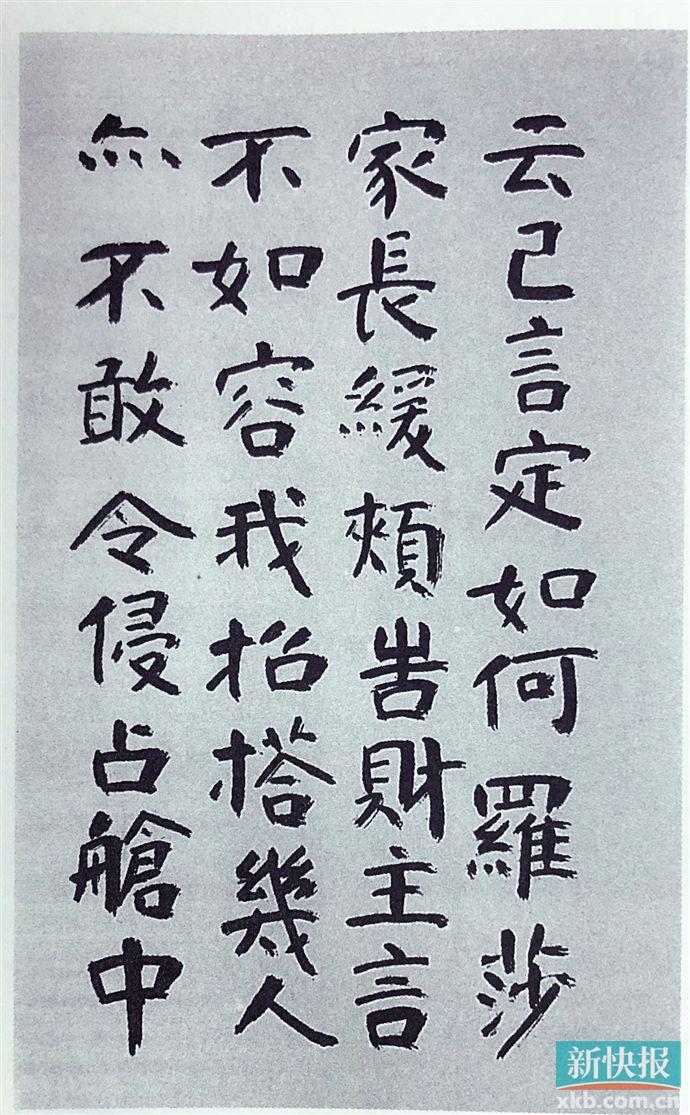

那么,傅山到底是个怎样的人?傅山7岁到15岁均在家中接受塾师指导,十五岁应童子试取得生员资格,1626年,他再次通过考试,成为领取政府薪饷的廪生,可以说,傅山自幼临池研习书法,而且早期的书法训练完全是以传统帖学谱系的经典为范本,从未涉猎汉魏石刻,目前可考,他书于1641年的《上兰五龙祠场圃记》的石刻拓本是他存世最早的作品。

在晚明文人篆刻进入高峰的时期,19岁的傅山也开始刻印。白谦慎认为,“从他1650年代的篆书作品所达到的成就来看,他在明亡以前一定勤于研习篆书。”

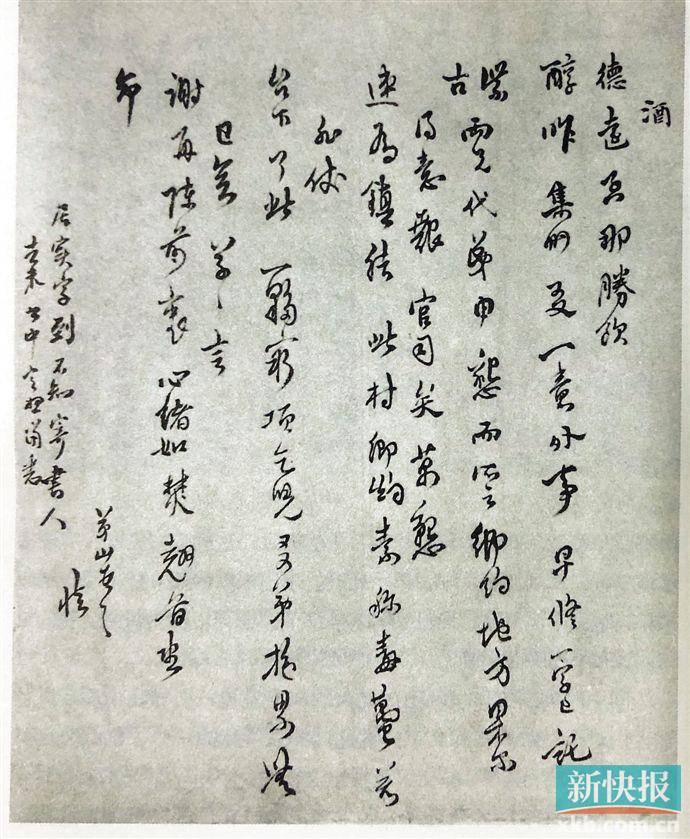

对后世书画乃至审美产生巨大影响的“四宁四毋”,正是出在傅山的《训子帖》,他认为“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”。傅山更认为,“作字先作人,人奇字自古”。

傅山年轻时醉心于赵孟頫的书法,年长后,他深切地意识到赵孟頫的道德问题——赵孟頫本为宋朝宗室,却在宋亡后侍奉元朝,成为“贰臣”。当傅山意识到赵孟頫的道德问题后,再看其书法,觉得其“浅俗”、“无骨”,便毅然回归自身家族世代尊奉的书家典范——颜真卿,唐代书法家颜真卿在平定叛乱中为国捐躯,被后世视为忠臣的象征。对颜真卿的推崇,在入清之后,作为明代遗民,傅山对颜真卿更加热忱了。白谦慎认为,傅山的这一转变遵循着中国书学中一个根深蒂固的观念——“书,心画也”。

当然,吸引傅山钟情颜真卿的也有另一原因,颜真卿书风的一些形式上的特质——来自北齐的石刻书迹。

白谦慎认为,颜真卿的《勤礼碑》“结体宽绰,用笔藏锋,线条圆融厚重,气势恢弘磅礴”的确与北齐《水牛山文殊般若经碑》接近。而“如果我们把傅山的楷书册页《阿难吟》和《水牛山文殊般若经碑》作一比较,可以清楚地看出傅山的书法与北齐石刻文字在书风上的密切关联。”白谦慎还进一步认为,“傅山的《阿难吟》表现出的不仅是他对颜真卿书风的热爱,他还以颜真卿为桥梁,进一步从帖学传统以外的北朝石刻文字中汲取营养,唐以前无名氏的石刻文字最终能够成为17世纪书法家艺术创作的资源,傅山功莫大焉。”

在白谦慎看来,“支离”是傅山追求的一种高层次的审美理想,为了达到这种状态,他有意打破结字的平衡感,把文字夸张变形、甚至挪动偏旁部首。“较之王铎,傅山能够书写更多的字体,他也因此成为17世纪书写杂书卷册最重要的书法家。傅山不但书写过比当时任何人都多的杂书卷册,他还将此种书法形式推到极致。”