在近代出版史上,曾经出现过一次非常独特的讲义集中出版现象

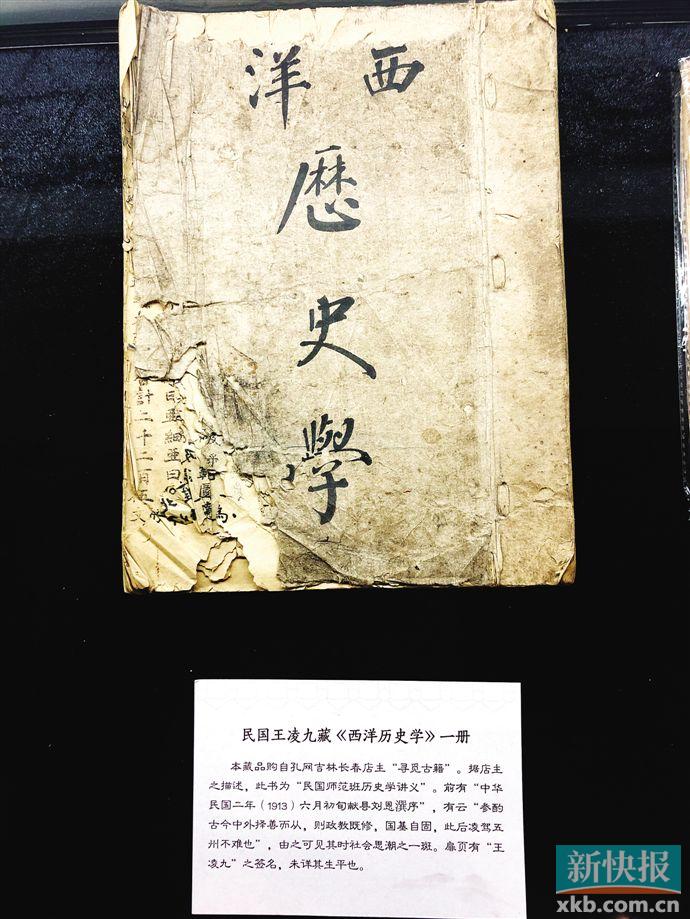

民国时期曾经出现过“讲义热”,这种热,是一种全方位的热。它不仅限于教育界,而且随着现代传播的发展,讲义通过出版和报刊逐步走出校园走向社会,成为社会民众了解和获取知识的重要方式。

中西教育的碰撞,传统与逐新的冲突,层出不穷的政令法规,是催生了本土经典讲义的三种重要力量。

■收藏周刊记者 潘玮倩 实习生 戴家琪/整理

“壬戌学制”奠定教育体系基本形态

民国时期,讲义在大学的普遍施用,无疑是中国大学现代化转型中引人注目而颇具代表性的现象。讲义经由课堂教学,为越来越多的知识分子所熟悉和接受,很多学术著作也开始以讲义形式撰写,形成了非常重要的一种著述形式。

首先要提及的是1922年11月颁布的“壬戌学制”,也叫“新学制”或“1922年学制”。当时,以大总统令形式颁布的《学校系统改革案》再次对教育体制进行调整,此次自下而上的学制改革奠定了我国教育体系的基本形态,史称“壬戌学制”。

它对各级学校修业年限作了规定:比如初等教育6年,其中初级小学4年,高级小学2年;中等教育6年,分初高两级,各为3年;高等教育3~6年,其中大学4~6年,专门学校3年以上,等等。1923年复订刊布了新学制课程标准纲要,比如规定小学课程为国语(包括语言、读文、作文、写字)、算术……不一一赘述。

“壬戌学制”是中国教育界经过长期酝酿、集思广益的结晶。新学制的颁布和实施,标志着中国近代以来的学制体系建设的基本完成。这场深刻的变革,不仅提出了“多留各地方伸缩余地”的弹性教育理念,而且民间知识分子教育群体扮演了主角。“中国出现了一个全世界的知识分子都纷至沓来的时代,也造就出杨振宁、邓稼先等一大批科学文化领域的杰出人才”。

讲义代表着“教育中国化”的努力

这个时候,“代替教材,解决适宜教材紧缺的难题”,就成为了讲义在民国学校教育中最突出的作用。“高等教育领域,讲义不仅替代课本,还代表着一种教育中国化的努力。”

当时,学界对于“西文课本的过度使用”颇有微词——“我国兴学二十年,无论于声光化电……终不能和人竞争,却连中等以上教科书还不能自己供给。这是何等的‘自甘暴弃’!”(1926年第3期《教育杂志》上刊发的《大学教育用书问题评议》)

所以,本土讲义的需求被提到了一个很迫切的日程。这就是“讲义热”在民国得以形成的一个重要原因。

另一方面,根据金鑫的研究文章,民国的讲义还通过报纸等大众传媒,从校园走向社会,成为民众掌握新知的重要工具。“据笔者粗略统计,1912年至1949年间,有近40种报刊累计刊发讲义300余部,内容涉及军事、建筑、工业、服务业、文学艺术、医药卫生、职业教育、社会科普等多个领域。”

“中西教育的碰撞、传统与逐新的冲突、层出不穷的政令法规是影响民国教育发展的三大动力。讲义作为民国教育实践的重要构成,也受到这三股力量的影响:高等教育领域讲义作为教育本土化的重要手段,与西文教科书形成对应;社会教育领域,讲义在教育部政令的推动下走出校园走向民众,迈开了自己的‘平民化’的步伐。”

非常独特的讲义集中出版现象

在我国近代出版史上,曾经出现过一次非常独特的讲义集中出版现象。上世纪二十年代中期至三十年代末,大学教员纷纷将个人著作交由出版机构出版,其中多数为其授课讲义。

在李瑞山、金鑫的研究报告中提到,鉴于当时的特殊历史背景,大学讲义成为最具有学术潜力的著作文本。在《上世纪二三十年代大学讲义集中出版现象概说》一文中讲述,“最早的大学丛书是商务印书馆与北京大学合作出版的《北京大学丛书》。张元济年谱1918年7月9日记述:“后又参加《北京大学丛书》编译茶话会,到会者有蔡元培、夏元瑮、陈独秀、王长信、胡适、章士钊。会上已成三书稿:《人类学》(陈映璜)、《心理学大纲》(陈大齐)、《欧洲文学史》(周作人)。详商版式、字体等出版事宜。”

《北京大学丛书》的出版奠定了讲义出版的一种范式,也拉开了各大学丛书出版的序幕,彼时高等教育界由此形成大学丛书出版之风气。当时“国内各大学教授专著杀青付梓,积有种数后,校方往往即冠以校名,名曰某大学丛书,如北大、北师大、东大、南开大学、中大、北高师、南高师、大同大学、武汉大学等等,夥颐至不胜数”。

商务印书馆 “大学丛书”出版计划

1931年,商务印书馆推出了名为“大学丛书”的出版计划。“大学丛书”1933年4月开始出版,由王云五主持。他邀请了各大学的教授或各行业的著名学者进行撰写或翻译,计划用五年的时间出版400种。

“最初出版的是彭学沛著《欧美日本的政党》、蔡翘著《生理学》、钱端升译《英国史》、萨本栋著《普通物理学》(上)、吴昆吾著《条约论》,从此开始至1937年7月,每个月都会出版数种大学丛书,学科范围涵盖了文学、历史、工商、经济、理工、化学、法学、医学、教育等各个学科领域。”

从实际出版情况看,“大学丛书”累计出版317种,“迄于抗战全面爆发前的四年时间里,商务印书馆编印出版的“大学丛书”超过200种,已达到原计划300种的2/3以上”。

李瑞山、金鑫的研究报告中提到,以中文学科为例,吴梅在北京大学讲授词曲课的讲义《词学通论》、顾实在东南大学讲授文字学课的讲义《中国文字学》、杨树达在北平高等师范学院和清华大学讲授文法课的讲义《高级国文法》、王力在清华大学和燕京大学讲授音韵学课的讲义《中国音韵学》,都被收入“大学丛书”出版。

上世纪30年代以后,与商务印书馆同样出版大学教科书的,还有中华书局和世界书局。

知识分子破除狭隘门派观念的体现

需要指出的是,虽然授课讲义——作为各个大学丛书以学术著作出版和作为“大学丛书”以大学用书出版——这两种讲义出版方式相对集中且自成体系,但就讲义出版数量而言,这两种并不是最多的。以中文学科为例,1920年代中期至1930年代末,总计出版讲义90余种,通过上述方式出版仅20余种。其余则是由不同出版社以独立出版的方式面世的。这些分散出版的讲义,虽未冠以体系名目,最终却成为大宗。

各大学丛书、大学教科书与教学参考书、分散出版的学术著作,三者共同构成了上世纪20年代中后期到30年代末的讲义出版高峰。90余种中文学科讲义借此得以正式出版,成为学科奠基性著作。

李瑞山、金鑫着重提到了这种传播的两个重要意义,一是,在正式出版前,学生于课堂聆听并记录老师的讲义,而这些学生很多都成为日后某些领域的专业教育人才,这在无形中促成了讲义的二度深层次传播;二是,“从校内传播到正式出版的转换,不是简单的形态变化,讲义出版高峰的背后其实蕴含着一代知识分子破除狭隘门派观念的局限,逐步接受知识公共化的思想历程,这一思想历程也是出版高峰能够出现的最重要的主观因素”。

(本文资料来自金鑫《民国大学中文学科讲义研究》,李瑞山、金鑫《上世纪二三十年代大学讲义集中出版现象概说-以中文学科为中心》,陈平原《早期北大文学史讲义三种》)