他曾感叹:我实在觉得现在艺术史家什么都写,就是不写艺术

“任何类型的错觉(包括自然主义的艺术错觉)都会导致心灵的堕落。”这是柏拉图的文艺观,在西方哲学界有个不成文的共识,西方哲学史不过是为柏拉图思想做注脚。这个说法似乎在著名美术史家贡布里希也有所体现,他可谓著作等身,数十本出版物使得他成为二十世纪被谈论最多的西方美术史家,但他却“穷尽一生”研究或说延伸细化柏拉图的这一观点。《偏爱原始性——西方艺术和文学中的趣味史》是贡布里希生前出版的最后一部著作,他认为,二十世纪把原始的制像模式和方法纳入创作中,就是要试图突破技巧的各种极限。

■收藏周刊记者 梁志钦

《偏爱原始性》关注趣味潮流的反向发展

1950年,贡布里希出版了自己的第一部艺术史著作,名为《艺术的故事》,用图像讲述了西方艺术的历史,讲述了人们制作图像的故事,尤其是创作经典图像的故事。

半个世纪后,贡布里希完成其生前最后一部著作《偏爱原始性》,又启用一个观念,再次讲述西方艺术的历史,讲述西方艺术中不断复古、不断回归原始的故事。但需要注意的是,学者杨小京在译者序里提到,贡布里希撰写《艺术的故事》,是凭口述,靠打字员快速完成,但《偏爱原始性》是经过漫长的岁月才草草收稿。实际上,该书的主题就是艺术复古的趣味问题。《艺术的故事》出版后的二十年间,他多次想集中力量阐述原始主义的问题,也发表了一些论文,例如《古代修辞学中关于原始主义的论战》《艺术与进步》和《艺术中的原始性及其价值》。

“偏向原始性”作为贡布里希最感兴趣的问题一直伴随他到暮年。从这个角度看,《偏爱原始性》与《艺术的故事》形成了鲜明的对照,前者是他写作时间最长的一部著作,也不妨说是他的“终极兴趣”。除此之外,还有一个更重要的对照:《艺术的故事》讨论艺术家在寻求模仿现实中的一系列技术发明和发现,例如透视法、明暗法和构图法,讲述艺术问题的解决怎样推动自然主义的进步;《偏爱原始性》则关注趣味潮流的反向发展:过多的自然主义所导致的艺术走向粗陋,走向笨拙,走向天真,走向异域,或者说,走向原始,走向复古。个中的原因到底何在,《偏爱原始性》想给出一个心理学的回答。

在书中的结尾,贡布里希认为,二十世纪把原始的制像模式和方法纳入创作中,就是要试图超越技巧的各种极限。

“优美”的风格则导致了艺术的衰落

长期以来,对于毕加索后期为何要如此画画,都成为人们热衷探讨的话题,在《偏爱原始性》这本书里,贡布里希也着墨剖析了毕加索的这一变化,可以理解,毕加索是贡布里希这一观点里最具说服力的例子之一,而经过其几十年的研究,我们也能通过柏拉图、温克尔曼等人的著作里,看到对原始性的偏爱,并非新近的事,甚至有了足够的历史渊源。在柏拉图看来,“任何类型的错觉(包括自然主义的艺术错觉)都会导致心灵的堕落。”他对技巧的谴责,坚定了后来的作者(包括二十世纪的作者)把写实主义等同于庸俗。“艺术(指技巧)只能取悦和欺骗感官并迷惑心智,寄望于幻象。”他主张的原始主义是“不经打磨的语言,恍惚而来,不思而至”。这一点跟文人画的“逸笔草草,聊以自娱”有异曲同工之处。

而温克尔曼认为通过技巧而达到的“优美”的风格则导致了艺术的衰落:“他们竭力避免一切明显的粗硬,把一切都弄得柔和而精致,通过这些努力,早期艺术家曾极力表现的力量,现在变得更圆润也更浅白了,妩媚增加了,却牺牲了意义。任何时代的文学都是通过这种方式腐败的——音乐也摒弃了男子的气概,而变得脂粉气。”温克尔曼得出非常有趣的结论:这种衰落导致了某些大师的复古,他们试图回到祖先们的宏伟风格。

毕加索受技巧的干扰才竭力回到原始的状态

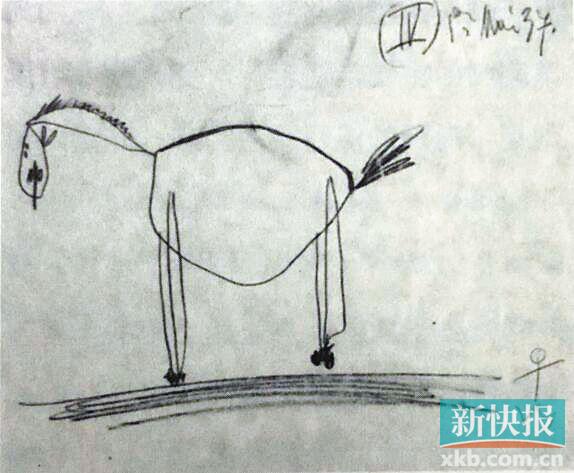

因此,贡布里希认为,毕加索发现自己的创作由于不断受技巧的干扰才竭力回到原始的状态。“毕加索想摆脱肤浅的陈规陋习,他想学习儿童的方法,学着像儿童那样作画。他对祖国遭到暴行的愤怒和悲哀,要求他创作出比重复动人的象征更真实、更强烈的作品。”

正如十八世纪英国著名画家贺加斯所言,“如果你想身为漫画家大获成功,就必须缺乏素描技巧,至少你也得抛弃技巧,回到未受训练的儿童阶段。”这样的观点无疑对毕加索有强烈的启发。有一次他参观儿童画展,对身边的同伴包括赫伯特·里德说:“我小的时候就像拉斐尔那样绘画,此后我一直尽力像这些孩子们一样绘画。”

毕加索画的大量素描中有一幅的确很像儿童画,那是他为壁画《格尔尼卡》画的草图之一。“这就让它首先成了更放肆变形的起点,这种变形也让他全然放弃了在较早图像中发展出的技巧。”令人惊奇的是,向儿童艺术的倒退,在毕加索之前,还有一位前辈,那就是米开朗琪罗。瓦萨里的《名人传》写道:“米开朗琪罗年轻的时候,有次和他的几位画家朋友打赌,谁能完全不用绘画技巧画一个形象就像无知的人在墙上乱涂乱画的那样,他们就请谁吃一顿饭。正是在此处,米开朗琪罗的记忆力对他大有帮助。他记得看过墙上的一幅涂鸦,于是就完全背临着画下来。结果他超过了所有其他画家……对一个精通绘画的人来说,”瓦萨里又写道,“这是一项困难的技艺。”

“我们仍然没有一部艺术史”

但需要注意的是,虽然贡布里希似乎一直强调原始的率性很珍贵,圆润技巧导致艺术本体的缺失,其似乎一直在贬损技巧发展的意义,但需要强调的是,他认为真正要评价艺术、分析艺术,始终离不开对艺术技巧的了解,尤其是从事艺术史研究,这一点,在西方艺术史之父瓦萨里身上有所端倪,他认为,真正的史学家起码的要求是艺术技巧的分析和判定,可不少艺术史的流行观念不仅没有搞清反而搞混了风格的问题。

贡布里希显然继承了瓦萨里的观点,他认为,“我们应该重新考察艺术家的习艺过程,弄清楚制像的实际情况,弄清楚他们怎样利用传统,遇到些什么困难。”因此,不难理解,为何贡布里希在晚年耿耿于怀的就是艺术的技术研究。

面对视觉文化时尚潮流的重重包围,他说:“我的确认为把艺术史家的注意力引向这些技术问题是很重要的。我实在觉得现在艺术史家什么都写,就是不写艺术。我们常读到他们关于妇女研究的文章以及艺术市场的文章。我当然不会否认这些问题也可以让人感兴趣,但是毕竟我们有权要求艺术史要关心艺术本体!因为我认为我们对艺术仍然知之甚少,实际上,我想对我的同事们说,我们仍然没有一部艺术史。”