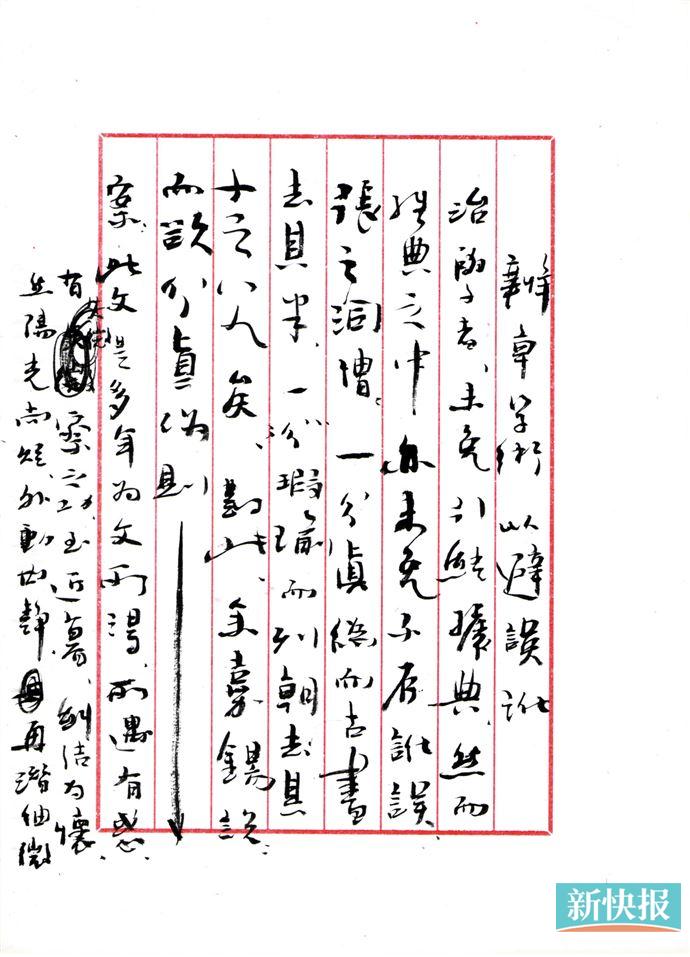

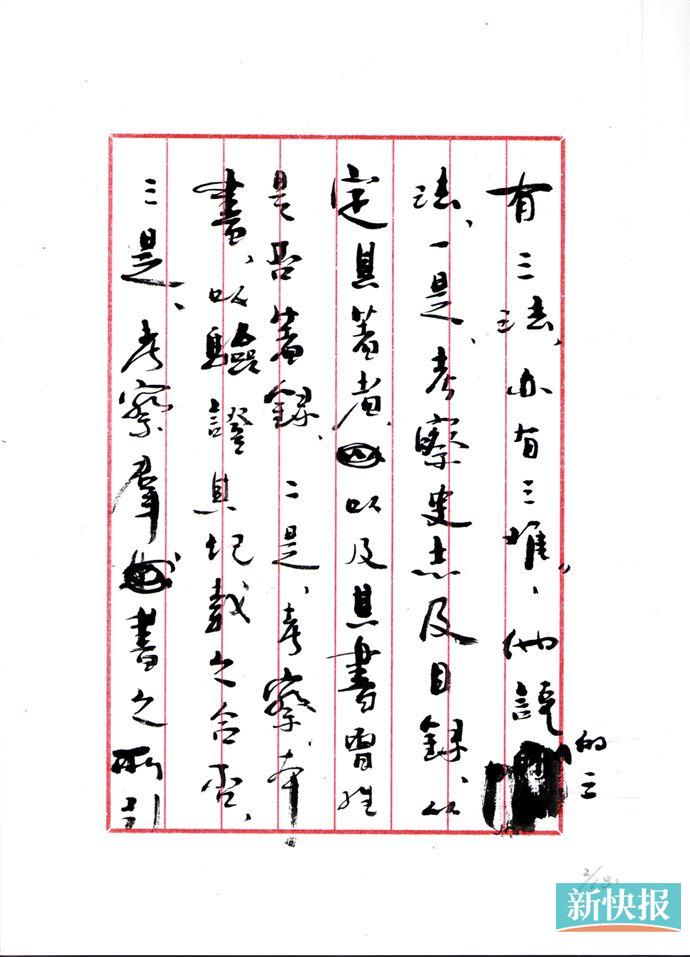

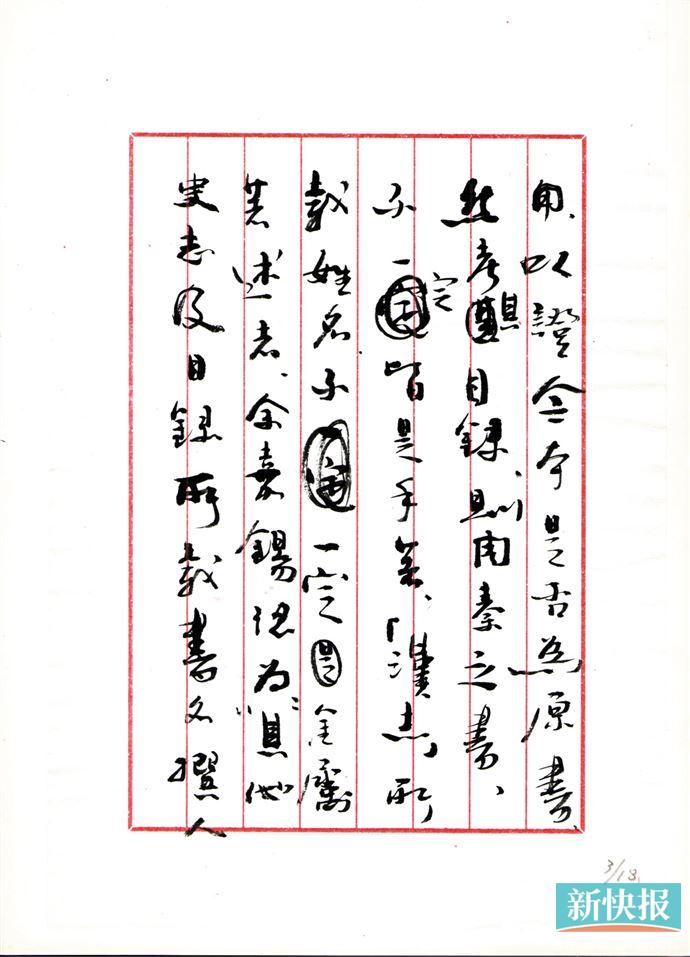

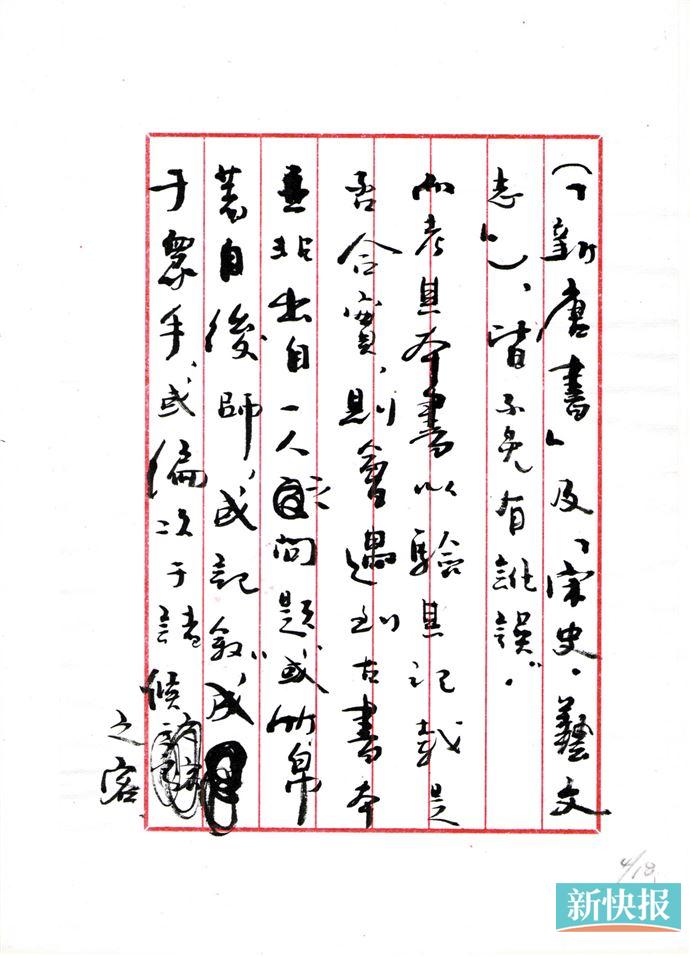

治学者未免要引经据典,然而经典之中亦未免不存有讹误。张之洞谓:“一分真伪而古书去其半,一分瑕瑜而列朝去其十之八九矣。”对此,余嘉锡说:“而欲分真伪,则有三法,亦有三难。”他说的三法,一是考察史志及目录,以定其著者,以及其书是否曾经著录。二是考察本书,以验证其记载之合否。三是考察群书之所引用,以证今本是否为原书。然考其目录,则周秦之书也不一定皆为手著。《汉志》所载姓名不一定全属著述者。余嘉锡认为:“其他史志及目录所载书名撰人(《新唐书》及《宋史·艺文志》)皆不免有讹误。”而考其本书以验其记载是否合适,则会遇到古书并非出自一人之手的问题:“或竹帛著自后师,或记叙成于众手,或编次于诸侯之客(见《史记·信陵君传》),或定著于写书之官(刘向)。”出处如此多端,必然会使逸事遗闻,残篇断简,并登诸油素,积成卷帙,导致:“故学案与语录同编,说解与经言并载。”更有甚者:“又笺注标识,混入正文,批答评论,咸从附录;以此语不类其生平,事并及于身后。”

对于古书应知择别 打消凡古皆信心理

至于考群书之所引用,以证今本,也是问题多多。这是因为古书不免阙佚,加之传抄之时,畏其繁难,择况删并;校刻之际,用心不专,刊落不察。余嘉锡举《兔园册府》为例,说:“又有《兔园》之册,本出节钞,坏壁之余,原非完帙。而类书之采用,笺注之援引,往往著者则署为前人,书名则冠以‘又曰’;于是甲乙相淆,简篇互混。”余嘉锡的话具有警示意义,对于古书之阅读或引用,应知择别。要打消凡古皆信的心理。否则会以讹传讹,累叠之后,则成“又曰”。所以,考释版本,便成为辨章学术,以避误讹之必须。

做文献研究,对于重构古史,勘误学术史至关重要。余嘉锡之古书辨伪是对当时传世古书考订所发现的问题,他认为做学问要从《四库全书总目提要》入手,这是作为目录学家,古文献学家的治学经验。然而,随着简帛的出土,研究的领域,怀疑的范围在逐渐扩大,固有的学术定论遭到质疑甚至被推翻。如1973年在河北定县八角廊村40号汉墓发现的竹简《文子》便很能说明问题。对于今本《文子》自唐柳宗元始,至宋、元、明、清多将此指为伪书。认为与《汉书·艺文志》所说的不合。竹简本《文子》多记楚平王与文子之间问答,此与《汉志》所叙相吻合,以此似乎可以确证今本之伪。然而,经进一步比对,方知今本是将平王问文子,记为文子问老子,其余与竹简本相同。由此,可以认为今本《文子》尚有部分是原书。这种对于学术史的重新修正,是伴随考古学的进展而改变的,正如王国维所说:“古来新学问起大都由于新发现”。的确,中国的学术问题,自宋以来就有“辨伪之学”。19世纪末出现对于中国传统古史观的疑古思潮,古史辨派受到日本东洋史学东京文献学派白鸟库吉、法国汉学家亨利·马伯乐的影响。冯友兰则提出“信古、疑古、释古”的三段论。王国维提出“古史新证”。当下又有“古史重建”的提法。而西方对于文献的考辨有系统的“文献批评学”。这些对于古史的认识态度,是一种求真的科学精神。

学术研究往往停留在材料汇编上

致使对问题认识停留在表象层面

对于文献的考证,犹如“对考古学的考证”,须持怀疑和再认识的态度。考古学家力求用科学的方法再现过去,但像侦破案件一样,难免会出现误判。因为,我们所拥有的材料永远无法完全以已有的推找未知的。除了陆陆续续的考古新发现在不断地填补或矫正过去的认识,除此之外,就要依靠文字或文献了,但文献中的讹误,会起到误导的作用。我们永远也不会完全知道历史上所发生的事情之真正原因,即便是对于史书记载,也需要怀疑。因为文字史料往往上胜利者的记载,存在一定程度的虚假性和主观性,往往又自相矛盾。考古学从某种意义上讲,也不过是依据实物材料对照文献资料,努力做到一种有根据的猜测而已,以尽可能地修正那种“文学性”的偏颇。因此,从信古到疑古再到释古就成为诠释古代问题的一种逻辑。

目前,学术界较固守于固有的学术范式,对此,李学勤指出:“我猜想,他们最忌讳的就是推倒重来,或者认定,任何历史只有‘续写’,没有‘改写’,即把学术史的发展仅仅看做史料的增加和细节考证的转密加详,而不是学术范式的改变。”学界有一种现象,习惯于以今天的观念来加给古人,以今人的思维来理解古代的现象。学术研究往往只停留在材料汇编上,这样将致使对问题的认识停留在事物的表象层面。如研究美术史,不能仅从风格论上下结论或浅及一般的背景材料。举例说明,《韩熙载夜宴图》的年代在美术史上定为“五代”,但沈从文从制度上深入考察,提出了新的怀疑他认为这幅画中所有男的都穿绿袍,从制度上来看,这可能是北宋初期所画比较合乎实际。另外,针对画中人物有双手交叉于胸前这个动作,他指出:“按照宋朝新立的制度,凡是闲者诸人,即不做事的人,都要‘叉手示敬’。《事林广记》中提到,什么叫‘叉手示敬’呢?离开胸前三寸,凡是闲着的,晚一辈的,低一级的,没有事做的,都要用这个方式表示恭敬。”沈从文进一步指出:“这是宋朝的方式,一直到元朝还流行。这里面还有一个和尚,也不忘这个规矩,更增加了这画是宋太祖至宋太宗时期产生的可能性大一些。”还有一点是,宴会所用酒具和注碗,都是典型的宋式。根据这些深层的考察,此画应该产生于北宋时期,某些方面像《簪花仕女图》一样可能是运用了前朝的粉本。

以“二重史证”开创

中国史学的新方法

考察学术史也不能仅依靠固有的文献来构架学术系统,往往是新材料的发现,补写甚至是改写了历史。如沈从文完稿于上世纪70年代末的《中国古代服饰研究》起初较缺乏上古材料,之后,随着80年代初的考古新发现,由王序补写了史前部分,也补入了战国时期湖北江陵马山楚墓发现的服饰、丝绸材料。还有1978年陕西扶风法门寺地宫出土了大量唐代丝织品,有唐皇室供奉释迦牟尼佛骨舍利所用的丝织物,武则天供奉的蹙金绣裙,织锦金袈裟等。这些发现证明了沈从文早在20年之前所作出的:“唐代应有织锦物”的推断。

再如,以文献与实物结合讨论的学术经典王国维的《简牍简署考》在当时的年代所依靠的材料只有旧敦煌汉简经卷之类。之后,王国维提出的“二重史证”即以“地下之新材料与古文献记载相量印证”开创了中国史学的新方法,但所运用的地下材料也仅仅有殷墟甲骨,商周金文以及敦煌经卷,流沙坠简等。尚无新发现的简帛和出土的古书,其研究方法虽是把考古引入历史研究,但其范围仍然属于以研究文字为中心的新金石学范畴,还非现代意义上的考古学。因此,学术史的进步不仅要依靠新的研究方法,也有赖于新材料的发现和运用,两者相辅相成。

用已知的材料求证或重写学术,是不必局限于续写之层面的。重写往往是认识上的改变,不是于原本框架中的填补,它可能导致既有定论的瓦解,可能遭到攻击;它可能会有大的突破,也可能会犯大的错误。这些都没有关系,因为学术创新是需要勇气的。

(本文部分内容据李零《简帛古书与学术源流》,余嘉锡《古书通例》,保罗·G·巴恩主编、郭小凌 王晓泰译《剑桥插图考古史》,李学勤《重写学术史》,王亚蓉编《沈从文晚年口述》等)

人物介绍

宋伟光

美术史论家、艺术批评家。《中国雕塑》执行主编、中国工艺美术学会雕塑专业委员会常务副会长。2016中国雕塑史论奖获得者。北京市规委咨询专家。清华美院课程导师。安徽师范大学教授,硕导。