■梁照堂(著名画家)

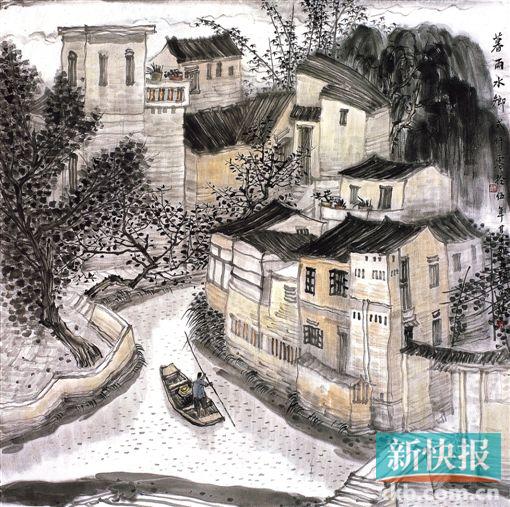

水乡画的画面特点主要是山少、以农家屋、岸边为主,偶尔有三两小船。近代较早在水乡画题材方面较为特出的画家有吴冠中、石鲁、宋文治、钱松喦等。吴冠中的江南黑瓦白墙屋在其笔下尽显抒情美。宋文治的作品很多是烟雨江南水乡画,而且他画的往往都是杏花树,桃红的画面 ,诗意盎然,我想全中国水乡画“专业户”宋文治可以算突出的一个。

而石鲁那张《家家都在花丛中》在全国影响很大,这是石鲁唯一一张表现岭南乡村、水乡题材的作品,但却比广东画家的其他同类题材的影响都要大。这幅作品发表后,不少广东画家都受到了启发,原来水乡乡间题材可以画得如此美。

《清明上河图》在某个角度,也可以认为是水乡画的滥觞。虽然不能说它就是“水乡画”,但画面结构确实跟后来的水乡画很像,一河两岸,有桥,有船,有市井的人,但水乡画就甚少出现人物,偶然会有,例如宋文治的画偶然会有人洗衣服的场景。大多是以乡屋、船艇为主。

改革开放后,新水乡画题材的画家就有吴冠中、方骏、杨明义等一批,杨明义几乎一生都在画水乡画。

同江南水乡画同时出现,但在广东尚未形成群体或画派的时候,题材上接近的有林丰俗、王维宝等,他们对于后来形成水乡群体画家的影响很大。林丰俗不是专门画水乡题材,但他画的乡村题材跟水乡画结构很像,他曾工作于粤西,也算山乡题材,很有田园特色,而某种角度,水乡画也可以认为是田园画。

王维宝的画中,则有山的元素,但整体还是以水乡为主,山为次,他直到现在还画水乡画。还有另一位,一生都坚持画水乡画的画家,是李仁康,他去年离世。他的离开多少会给“水乡画”打上了阶段性的分号,他一生都是围绕番禺水乡进行创作。

还有苏华,虽则她上世纪九十年代后主要从事花鸟画,但七八十年代主要是画珠三角水乡画。还有杨家聪、李醒韬、张石培、刘幼陶等,他们都一直在画水乡画,虽然后来也画其他题材。

这些“水乡画”画家,感觉大多数都跟林丰俗、王维宝等广东最早期画水乡画的或多或少有联系。另一位画家彭强华虽然画的不是水乡,而是山乡,可以说是水乡画的分支,以客家围拢屋为主的乡境,尤可看到宋文治等江南画家立意及构图的影响,似是宋文治等画中的江南乡屋意境变成梅州围屋之乡情。

上世纪八十年代,特别是顺德容奇,一大批画家在自己生活中找到了发挥的题材,虽然都是以水乡为大母题,但也有不少成功的例子,并崛起于画坛,再加上关山月、林丰俗等老一辈德高望重的画家到当地鼓励他们深入挖掘这些生活题材,当时以叶其青、叶其嘉为主,带领顺德一大批青年画家,包括部分女性画家创作此类题材。这种画家群体的“抱团”现象在广东少见,一度出现“顺德画派”及“容奇画派”的称誉。他们曾到北京办展览,也得到了《美术》杂志等多种主流刊物的推介,影响不小。

古代虽然也有绘画作品涉及水乡题材,但几乎都是点到即止,而顺德的这批画家甚至把这个题材的生活细节上发挥到淋漓尽致。河边鸡圈、晾衣服、农家洗衣服等场景都体现得很充分。生活味、泥土味足。使得这类题材生活气息十分浓郁,他们都是在顺德土生土长,而广东一些水乡画家虽然生活在城市,但大多常到珠三角农村体验生活,所以,这些画容易引起观者的乡思、乡愁、乡音、乡情。尤其海外侨胞看到这类画,都会特别感动,情深不已。

曾经作为青年画家互相影响交流,形成的容奇顺德画派群体,随着时间的推移,这些画家也从青年画家步入到中年,前述一些广东水乡画卓有成就的画家,也步入了老年。“水乡画”也似乎度过了它的风光期。人才也逐渐在萎缩,水乡画在中国画的深度方面尚待进一步去深挖。

面对这样的一种历史困境,如何振兴“水乡画”?叶其嘉等有志者近年有了自己的一些想法,他写了不少文章,从战略上、艺术实践上等多角度论证了 水乡画的前世今生,从理论的高度上梳理了这样一个画种存在的合理性,优长及局限性,以及今后深化开拓的想法。

希望,在二十一世纪的今日,新水乡画能够结合新的社会风貌,能向中国画内蕴内美的深度高度上,在新老画家继往开来中,绽放出更亮丽的光彩。

(采访整理:梁志钦)