论消夏题材,故宫博物院首席模搨官常保立表示:

古代避暑或消夏题材的绘画作品中,在故宫博物院首席模搨官常保立看来,首选自是宋《槐荫消夏图》工细者,此一幅胜千万;还有同时代夏圭《临流抚琴图》写意者,此一幅胜万千。他感叹,有时候通过作品可以感受画中惬意。

■收藏周刊记者 梁志钦

南北两宋交替时出现极致工细画高峰

收藏周刊:请您谈谈古代避暑或消夏题材的绘画作品。

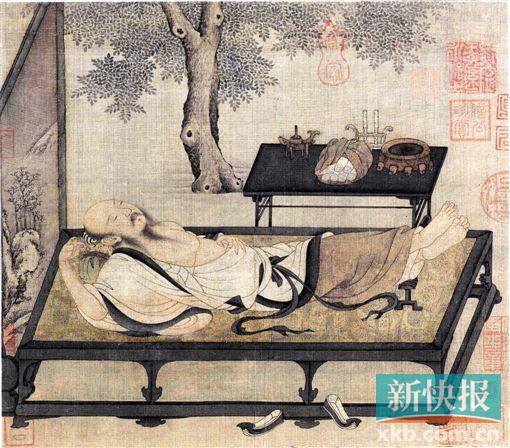

常保立:首选自是宋《槐荫消夏图》工细者,此一幅胜千万;还有同时代夏圭《临流抚琴图》写意者,此一幅胜万千。

收藏周刊:为何对《槐荫消夏图》评价如此之高?

常保立:重文抑武的南北两宋相传即将交替的年代,图画翰林院至徽宗朝时正置兴盛至极,出现了极致工细画的高峰,虽盈尺小幅,但细不失劲的用笔带来的,正是彼时丹青士人身心笔墨于点画的穿透力,后世无法相比。这跟彼时赋墨材质也有关系,宋之前图绘主要是绢本,缣帛纨练以真丝经纬交织后会密集为网纹般细细的从长从宽成匹最后成绢。画者几乎每进一笔,都会感觉有纵横交织的阻碍,也正因阻涩使笔力下沉以画,时笔头水分要足,行笔还不能快,一定要慢才能让墨水完全充满渗透到绢格内的每根细丝之间,这样就产生了和书法同样世称无往不复的“笔法”。纯未经精练脱胶的真丝生绢,很难落墨着色,时必经的加工工序,就是去生丝蜡质的“脱胶”入粉槌砑练生为熟的炼绢法。唐代张萱《捣练图》讲述的正是槌粉、捣练、熨烫等系列的炼绢过程。“脱胶”之时,同时亦能把胡粉槌到交织缝隙的每根真丝之间,这样绢的网格将会被填平,为即将到来的笔墨落素做好承接准备。自两晋隋唐内府“纸直”承传的这种熟绢方法,宋代宫廷丹青待诏们依然在使用。而这一幅《槐荫消夏图》用绢在这方面就特别细谨质密做得非常出色,也就可以使很细劲的墨线入素力透。毫不夸张,可以放大几十上百倍,都还会有很多感人的笔墨细节可观。

画者的惬意带来了画作的惬意

收藏周刊:《槐荫消夏图》还有些什么特点?

常保立:槐树是高大的羽状复叶乔木,自古中原南北广植,《抱朴子》《本草》均述有槐子明目黑发,长生益寿。槐在古汉语中与官相通,特指三公之位的显贵。槐还指代科考,因槐与魁相近,多有得魁星神君而登科入仕之祥瑞美意。《槐荫消夏图》中画者以水分大的点叶法用笔,使槐树每簇对称的叶子盈满端庄而又略有风动中,在赤日炎炎下有了一个凉快的好去处。这在徽宗时已有的画中点水法,后来经元入明一支衍变成没骨画,另一支则就着同期衍成的生纸,直接进入了大写意的泼墨了。

画中人物是一位世隐高士,养神仰以藤笪卧榻之上,所见案几手卷、香炉、蜡扦外亦有屏风幅装雪景山水,自然凉爽。此图在书房里完成,但画面传达的印象却是人已在山水间的意境。观画人不由自主地跟着迈入画内,这是古画者的真功夫。从用笔的力透处顺势进入,又将墨的神采焕然带出,观画中最难得的笔墨品韵产生了赏者事后还老惦记着的“回味”,看一眼经典能记一辈子,这和时下制做式之绘画有着本质上的不同。

收藏周刊:直接以消夏为主题的作品,《槐荫消夏图》算是时间上最早的吗?

常保立:虽然像这幅有明确 “消夏”主题的画在宋代时有见到,但任何事物都有一个逐渐发展的过程,我们也就不必断定它在这类题材上的具体时间。这幅画最大的特点是,无论是主题还是内容,都十分明显地指向了夏天。高士的袒腹,显然是时置最炎热的三伏。画中的老槐树壮硕茂盛,从物植规律来看,槐树最旺时节当在开花之后,草木之长正是“大暑”期间。消夏题材还会有比它更早的。我在故宫博物院摹画这么多年,经手了那么多经典原件,惟对这幅用笔力到赋色通透主题鲜明的夏槐读书小憩之宋画神品印象十分深刻。

衣纹引带暂且不谈,单说这微闭二目养神中飘逸着的五绺墨髯,够惬意了,画者的惬意中,带来了画作中的惬意,又使后学真赏者跟着一块惬意起来。

收藏周刊:这幅画没有任何题字,这个《槐荫消夏图》主题是怎么来的?

常保立:画名的来源有几种,功用所致,历史上的图是有时代纲纪担当的,重要的画作由皇帝命名亲自题签,有的则敕命大臣书翰题记,第二是作者自己起,第三是后世历代仕人藏家起;还有一种极个别的就是今人起。古时,起名字关乎的不只说明是图基本样式,更多是画名满载着画者士人于那个时代的精神风貌,及对后之子孙的醒世提点,所以非常重要。比如传世唐代周昉的《纨扇仕女图》,“纨”字用得好,纨即是齐地纨练洁白素绢的意思,在这里又以名词代动词,从“纟”为纨,有“圆满”的意思。这种“纨”是一种细绢,织的紧密而富弹性又结实,特别适合绷紧了做扇子。宋人册页中相当一部分水墨山水丹青花卉就是来自这种“圆光”纨扇。

还有一幅描写消暑的画是宋代赵大亨的作品,要是根据妇孺皆知的白居易诗意,起《白香山<荔枝图>序》册,则品位更优雅。历史上,自南海郡赵陀以荔枝进贡汉高祖,从那时起,到唐玄宗红尘一骑妃子笑,至今这两千多年,荔枝承载的中原与岭南之间以文化及的联系,这优雅馥郁的荔枝,已不仅仅是好吃的时令鲜果了。

从画中人的穿着不难看出具有纪纲的性质

收藏周刊:从文化的角度分析,宋代为什么会有这样题材的出现?

常保立:历史上比宋代更早以前的卷轴绘画功用,主要是用以纪纲人伦显明君文。画分怎么看,在这幅里,还能见到一些往昔这样的感觉。比如画中士人的领边大袖服饰,领袖之挺括是为了领上衣款之有形,因时手工织机幅窄,上衣下摆两侧的贴巧有拼成缝,为统其之柔软使夏装宽绰,而绫罗丝织有属,惟此,尽得此读书的士人之优雅。同理,以更前早时的庶民布衣,蔴幅亦是不可能宽的,但可以长。这幅记载着时以农立国社会中宋代织耕经济的发展,及丹青画手以己认知所对此作出的描述。我们若悉心观察从画中人的穿着不难看出这幅画同样具有纪纲的性质。

我们应当原谅董其昌在鉴画实际上的偏颇

收藏周刊:另一张夏圭的《临流抚琴图》,介绍一下?

常保立:此是水墨写意的山水,故宫有老先生摹过。这幅画被董其昌列为“北宗”。物以类聚,人以群分,鉴画需先鉴鉴画之人,有鉴其人于此,我们应当原谅董其昌在鉴画实际上的偏颇。什么人找什么人,对等所致,旗鼓相当,以董在的综合鉴赏能力中,因社会属性权衡过多而失却人本质自然属性的均衡,其缺失的正是中和厚重的一面,所以其人看其认为之画是失重的,他看同朝稍早的戴进等尚可,看宋代夏圭马远以他的实践功力则无法应照了,马夏山水的功夫全在水法中圆锋斫笔亦劲亦推的篆引,尤其山石用笔拐弯处的暗过与树木两笔搭界处的铁钩锁之力量,厚积先师李唐,竟能引出后元世王蒙倪瓒等人的解索来,足见其生成之中大得古往之厚。

两宋交接再发展水墨山水与人物画以后,中原士人贯以沿袭了世代用中于无往不复的最根本笔法,加上丝绢地经纬交织网格、蔴纤楮素之表的浮毛,时材质地决定了那些蓄以涨墨浓浆的行笔都不可能快,惟慢,所谓力透纸背,深入绢素,能得以传世。往士人的用笔都是弧形圆笔,圆笔内有丰富的结起回擫复往,无一笔直过,而不是方棱帅气的无奈快速明过折笔。观往高士之高笔,王羲之天付劲毫之飘逸,怀素僧颠穿透中的情性飞动,颜真卿正色立朝的古臣厚重,黄庭坚似长枪大戟中有太极推手之绵柔又不失舒戈之猛,那么多不同风格的书法,都是圆笔。圆笔的后面是赋文筋骨的文笔,文笔后面是士人为人品位之高的风骨,后来的郑板桥,学习黄庭坚,都用的是方笔,尽管想法高,力不从心处显然就薄多了,这跟元代以后材质变化亦有关系。圆者中规,圆是道,削圆为方,方是法,道的东西都是圆的,人、树木、动物自然世界中的事理都以圆的为多。清初有高人,一个是骨法渐修的八大山人老成之笔。一个是法无定法,乱中取法的石涛和尚情性真笔。

收藏周刊:《临流抚琴图》哪些地方可以看出是消夏题材?

常保立:冬季不可能,春秋在水边的,也不太多,能长生云霭水溪间,以茅庐前取音用绰,抚琴只能是炎炎消夏日了。

人物介绍

常保立 故宫博物院首席模搨官、终身聘用专家、故宫博物院摹画组组长。