对90后而言,“看中就买”也不是人人都能做到的,他们对每个月的收入同样有规划,“用自己赚到的钱买自己喜欢的东西”是劳动的意义,他们也同样是感性与理性共存的人群。

■新快报记者 毛静 实习生 叶安琪/文(受访者供图)

消费,是为了提升生活品质

人物@大麦

92年生人

职业 传媒

他的消费观 消费之前会评估自己在这件东西上要花费多少时间,再衡量费用,最后才决定要不要入手。

日常花销分配 较为严格规划

房租占18% 吃穿用度占40%

其余 一部分交父母,另一部分留作个人兴趣爱好投资

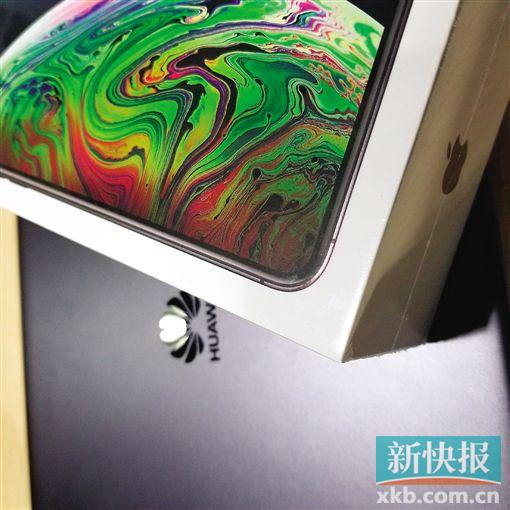

大麦回想刚毕业参加工作时,还是印象深刻,靠自己的能力养活自己,每月的实习工资也就一两千元,除去房租和吃喝等各种生活费用,几乎月月光。因为手头不宽裕,生活过得很简单,每天上下班之余,就是看视频查资料,也没有什么社交活动。但随着收入的逐渐增加,他觉得自己的生活品质在不断提高——可以根据自己的需求去选择更好的东西,开始不断关注市面上新款电子产品的发布。以前买耳机只要求能听到声音,现在会追求方便而选择蓝牙耳机,又或者是为获得更好的体验感受去购买降噪耳机……

A

付费是对创作者的尊重

大麦平时会购买视频会员和喜欢的明星数字专辑,也会为独立游戏掏钱,因为本身从事策划类工作,算是“用创意换钱”的工种,工作上他希望别人能为他的创意埋单,在个人消费上他支持付费消费也就一脉相承了,在他看来,付费消费是对创作者的尊重,“现在人们的版权意识开始越来越明晰了。”他说。

大麦认为,之所以付费消费能够在90后们当中被普及,很大原因是由于大家的要求越来越高,无论是想看一场服务、设备好一点的电影或获得其它好一点的体验,都需要付费。身边其实也很多案例,快餐平台的跑腿费、线上市场的配送费,工作上已经累得不行,休息时只要花一点钱就能省去一连串繁琐,何乐而不为?

B

不拘泥,仅享受

但是对于父辈们而言,大麦觉得父母的精神领域相对会简单些,平日的消遣是爬山、喝茶或到亲戚家里走动走动聊聊天,生活方式从本质上和小辈们不同,可能是因父母的生长环境,与现在有相当大的差异所致,他们能不花钱的地方绝不会花钱,所以有时也会觉得他买CD不是买CD,是给了钱拥有一个数据流,类似这样的质疑大麦表示并不介意,虽然这些是虚拟的,但也是真实有产生声音的,自己享受了就行,不拘泥于这些声音存在的实质。

当然大麦也强调,会根据实际收入情况去评估消费比重,适当范围内将钱投资在自己认为值得的地方。

对可以“养”的东西更执着

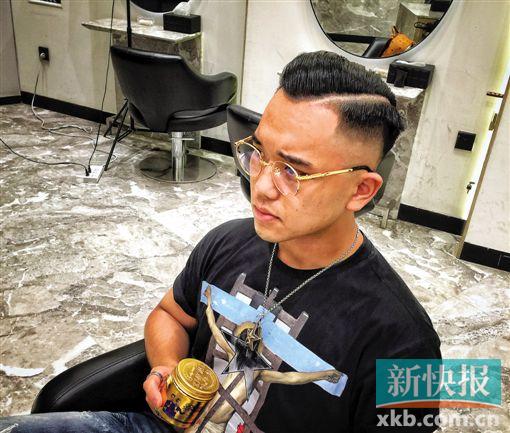

人物@蜜桃的阿炜

94年生人

职业 服装行业

他的消费观 宁缺毋滥

衣服饰品占40% 热衷于皮具购买

日常花销分配 没有严格规划

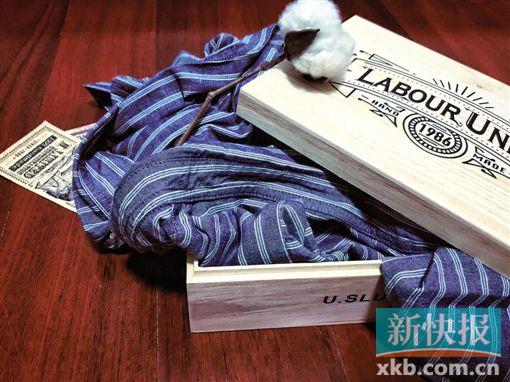

阿炜收集皮衣已有好几个年头,十几岁时已开始接触皮制品,“无论是牛仔还是皮制品,我对可以‘养’的东西比较执着,喜欢这种陪伴的感觉。”他说。

A

收留时间的记忆

问到收藏这些皮制品的契机,阿炜说这因为家庭的熏陶,主要是父亲给的影响,父亲对皮制品十分喜爱,耳濡目染,阿炜也开始慢慢喜欢上充满手工味道的皮制品。他喜欢的是这样一个过程,比方说新买的一双皮鞋,穿着去不同地方,由一开始鞋子的崭新光亮到经历风吹雨打,这段时间的记忆好像就留在了它身上,每一寸的痕迹都是你走过的路、经历的事的证明。

阿炜也拿皮鞋和球鞋做了对比,他认为球鞋更多在于功能和搭配上,手制皮具则更多在于手工工艺,意义不一样。

B

以劳动获取是美好的

有人说90后通常比较“标新立异”,社交媒体上经常能看到不同年龄层之间的观点纷争,但阿炜认为自己的很多观念,包括消费观,都是受父母影响的,他也很赞同父母的某些观点。

阿炜的个人签名写道:“生于90年代活在80年代的土炮”,他不像同龄人过度追求潮流单品,基本上是有多少钱用多少钱。“宁买一件好,不买十件次。”这个观念也是阿炜的父母教的,至今仍十分受用。他一条皮带用几年,但有些朋友可能几年间已经换了十几条皮带,阿炜自己很享受这种状态,因为他觉得每一件物品都通过劳动获得,这其中与似乎有生命的皮具相遇的过程,也是他生活中美好的事。

相比一些同为90后的同龄人,阿炜觉得90后还是有一点“冲动消费”的因子的,无意中看了什么推荐、种草贴,讲的每句话好像都挺戳心,就一时冲动兴冲冲把东西买回家,然后就是放在某个角落蒙尘。阿炜自己在买一样东西之前,会思考很久自己是否真的需要它,考虑这件东西对自己的作用,会想得很长远,属于比较理性消费的人士之一。