李铁夫,对于不少美术研究者,是个传奇,但更多的可能是“疑团”。他的名字,通常会与“被遗忘”“被边缘”的词语一同出现。虽然业界公认他是目前可考的中国到海外学习油画的第一人,但对于他更多的史料发掘,却又举步维艰。广州艺博院院长陈伟安称,“由于多重复杂的社会因素和他个人性格等原因,非常遗憾地一直处于被历史遮蔽的尴尬境地”。

■收藏周刊记者 梁志钦

李铁夫很突出,但知道的人不多

前不久,在著名画家林墉家里,他语重心长地说,“广东有一位前辈叫李铁夫,但有多少人对他有深入的研究?我们该如何准确地评价他,这好像还没有一个学术的定论。他究竟意味着什么?但他的历史地位,我们似乎都觉得很重要,但缺乏系统的研究成果。”

林老先生更表示,“我们知道李铁夫很突出,但外省也许很多人根本不知道他是谁。”

陈伟安注意到,1989年出版的《现代美术家人名大辞典》里面,有关李铁夫的词条只有仅仅209个字,篇幅远小于后来的徐悲鸿、林风眠等。那么,为何被学术界认为占据如此重要地位的李铁夫会在研究上处于“被历史遮蔽的尴尬境地”?

中央美术学院教授杨先让称,“他留下的作品太少,以至于研究起来太困难,对他的研究是一种历史补课。”

到底研究李铁夫的史料有多难?李铁夫的研究学者李铁军表示,就他的出生年份,目前就有几个版本,有“1869年生”“1863年生”“1885年生”等多个版本,“1863年生”的说法是因为在1947年的文章《东亚第一画家李铁夫》中提到李铁夫自我介绍的“老夫今年八十四岁了”的说法,而“1869年生”则根据香港美术界曾在1949年10月26日以李铁夫“80寿辰”为由举办美术活动参考而得。目前,李铁夫“1869年生”的说法成为了学界共识。

李铁军认为,李铁夫的神秘性跟这些信息的不确切有着密切联系。

“不求闻达于世”

值得注意的是,20世纪初,中国美术家留洋回国办学,引进西洋绘画,传播西方艺术思想,兴办现代美术教育,几乎是新艺术运动的时代标志。随着美术教育的推广和传播,艺术家的个人理想和主张得到传播扩散,一直在近现代美术史中产生影响。

通过李铁夫艺术年表可以注意到,他一生中,有40余年的时间在欧美度过,即使是归国后的20余年,也是选择在香港居多,极少参与内地的美术活动,可谓“不求闻达于世”,成为了主流社会的“边缘人”,很难对当时内地的主流美术产生直接影响。

然而,在林风眠任国立杭州艺专校长、徐悲鸿任北平艺专校长的年代,虽然李铁夫也曾想过创办“美术学校”,但最终并未实现。在其回国的二十年左右的时间里,“他始终是一位处于边缘化或者被边缘化的个体油画家。”陈伟安说。

李铁夫的艺术追求在当时未获得认同

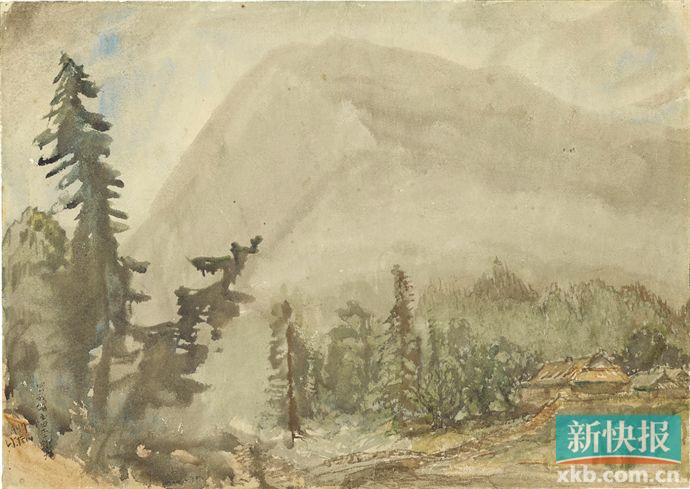

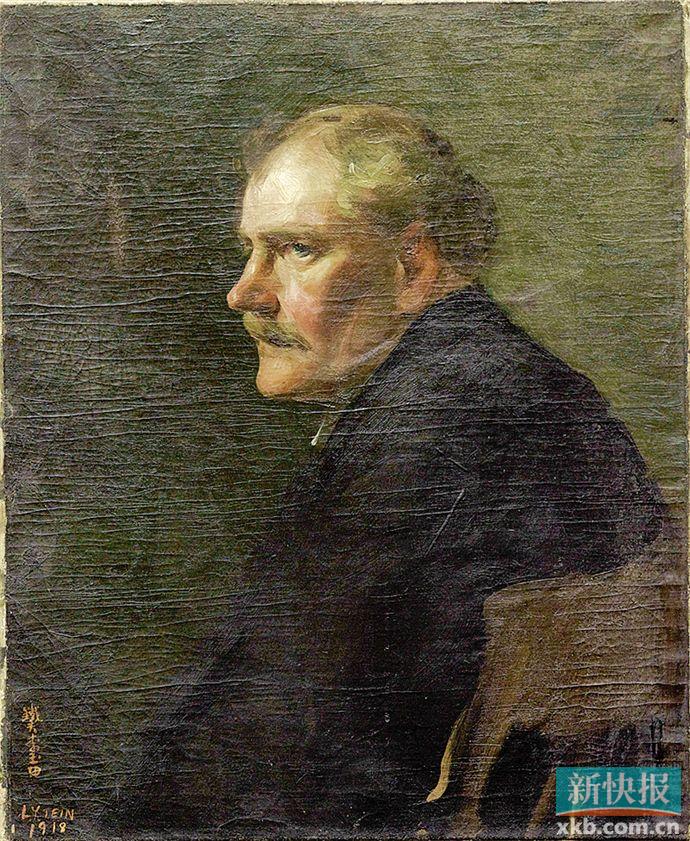

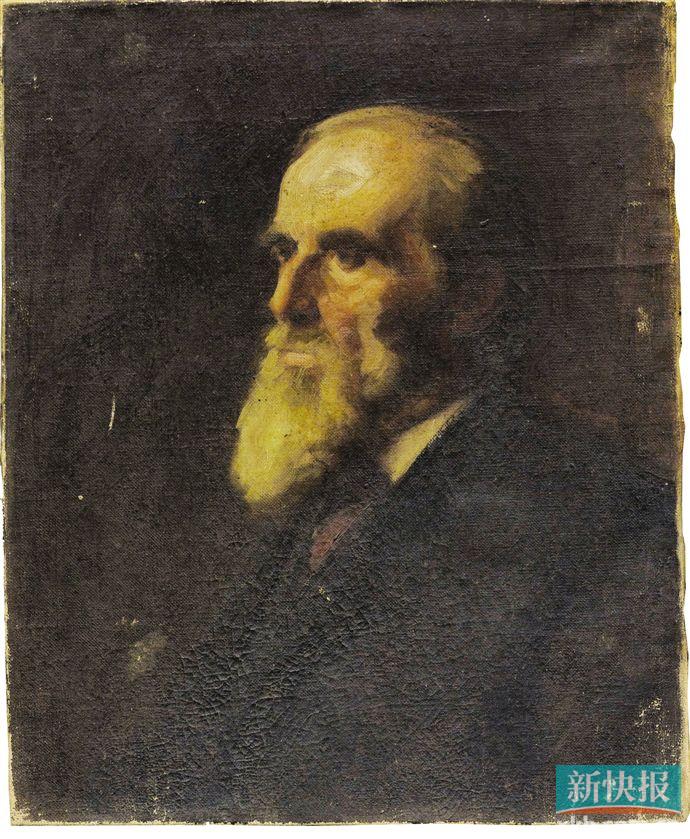

陈伟安认为,李铁夫的写实主义是围绕艺术本质探索,与徐悲鸿立足现实的写实主义有极大的不同。显然,在20世纪上半叶,更需要后者。从题材的选择上,李铁夫与同代艺术家也有极大的不同,他始终坚持从静物到风景、再到肖像的写生创作。这跟当时的中国社会环境几乎难以契合。

“在20世纪上半叶中国社会转型的震动之中,历史需要的是时代的代言人,而不是单纯的艺术家,李铁夫纯粹化的艺术追求和完善的写实主义技巧并未获得认同。”陈伟安认为。

由于李铁夫特立独行的性格,未能被艺术的历史所选择,但这并不能代表他的艺术价值不值得挖掘和研究。在陈伟安看来,就中国现代油画发展史来看,李铁夫无疑是一位开拓的独行者,他的写实主义风格延续了欧洲传统绘画的精髓。从油画本质角度来看,他掌握了同时期画家无可比拟的西方油画技法,也领悟了西方油画的精神内质。对李铁夫的重新阐述和重新定位,不仅是对中国油画发展史特定阶段现实语境的重新认识,也将对当今文化情境中的油画发展与走向具有现实的意义。

中山大学教授杨小彦: 李铁夫研究之困境

正因为李铁夫生平资料匮乏,至今存在着诸多疑点,所以研究他就成为了一个难题。不过,这并不能阻止后人对他的崇高评价。一些介绍李铁夫艺术成就的文字说,评价李铁夫是“东亚第一巨擘”的人是孙中山,黄兴则赠李铁夫“横扫东亚”的题词。孙中山、黄兴、程璧光、梁联芳等名人还曾联名在报上发表文章,推崇李铁夫艺术“洵足与欧美大画家并驾齐驱,诚我国美术界之巨子”。这些溢美之辞出自政治家对自己的画家朋友的推崇,可以理解,也无可非议,但和严肃的艺术史研究毕竟是两回事。艺术史研究必须面对作品说话,必须对艺术家的生平有基本了解,否则,研究就会成为问题。这里,我还要提醒大家注意,上述溢美之辞具体出自哪里,至今还无法落实。

这就是李铁夫研究的一般状况,生平资料稀缺,难以考证与存疑之处太多,所存油画和水彩作品数量有限,作品本身也有不少问题存在,比如创作年代、创作背景、创作意图,以及创作主题,在没有足以让人信服的文献为支撑的条件下,也只能猜测。我怀疑连猜测都还没有真正展开过。比如,对李铁夫作品的形式分析付之阙如。在这一方面,我承认,油画家谭雪生做了他力所能及的工作,尤其对李铁夫作品的具体评价,凭着艺术家的直觉,他尽其所能给出了平实的评价。只是,从研究角度看,仅仅有这些评价还很不够。

又比如,有人说李铁夫向我们提供了“原汁原味的油画”。在我看来,这是一个奇怪的说法。连什么叫“原汁原味”都没能解释清楚,凭什么说他提供的是这“汁”和这“味”?什么叫“原汁原味”的油画?这岂不是说,还存在着“不原汁原味”的油画?不管有还是没有,我想应该举出例子,说这就是“原汁原味”,另外的不是!所有这些似是而非的说法,倒证明,以目前条件看,研究李铁夫尚不具备条件。这就是李铁夫研究之困境。不解决这个困境,李铁夫就还是一个谜,对他的真正评价更无从说起。

(原文有删减)