吴冠中多个艺术观点引争议,著名美术理论家水天中评价说:

吴冠中在艺术界不仅仅是一位艺术家,他早已经是“中国画改良”“中西融合”的代名词。他的一生充满了传奇色彩,从理科生“退学”重考艺专,后公费留法求学,回来一直在高等院校里传道授业。更重要的是,他身兼艺术家与评论家的双重身份,提出了“内容不能决定形式”“笔墨等于零”等振聋发聩的艺术观点,引起了美术界持续的争论。著名美术理论家水天中如此评价他:“中国油画家之中有许多人兼擅水墨,但像吴冠中这样始终坚持齐头并进的画家却绝无仅有。”

■收藏周刊记者 梁志钦

从艺专到法国 从油画到水墨

1919年,吴冠中出生在江苏宜兴县闸口乡北渠村。1935年,他考入浙江大学所属高级工业职业学校,但只读了一年,在军训中偶遇艺专学生朱德群后,他决定改变志向,转考国立杭州艺专预科,从此踏上艺术之路。那年,吴冠中十七岁。

在杭州艺专里,吴冠中遇到了不少名师大家,指导老师既有留法归来的李超士,也有印象派、立体派的追随者方干民。但作为学习西画的年轻学子,吴冠中仰慕的对象则是吴大羽,吴冠中后来评价说,“他是杭州艺专的旗帜,而杭州艺专则是介绍西方现代艺术的旗帜”。

1946年,当时的教育部举办战后首次公费留学生甄选考试,其中美术留学生有两个名额。吴冠中以最优成绩获得公费赴法留学的机会。1947年,吴冠中乘船赴法国,进入巴黎高等美术学校学习绘画,师从苏弗尔皮,这是一位风格上跟毕加索相近的画家。

1950年,与比吴冠中晚一年出国的赵无极选择了留在法国不同,吴冠中决定回国,但回国后的他并不顺利,在分配到中央美术学院任教不到三年,他便被调到了清华大学建筑系教绘画课,又不到三年,他又被调到当时刚成立的北京艺术师范学院(后改为北京艺术学院)。

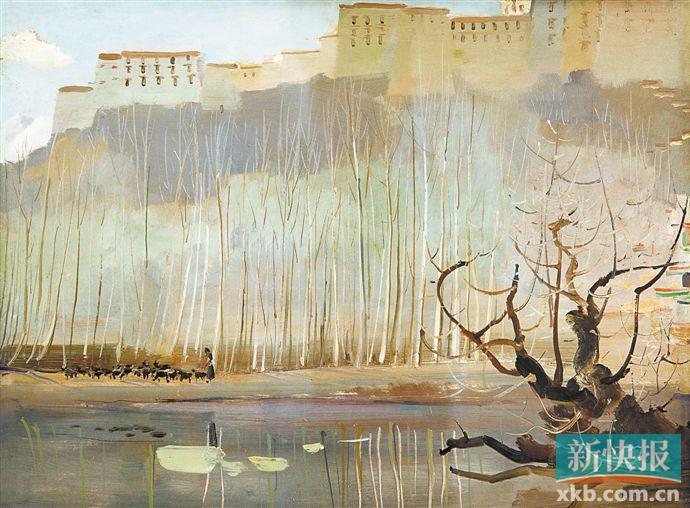

在他辗转的几年间,适逢提倡文艺作者深入实际体验生活,当时画家外出写生蔚然成风。吴冠中从此开始了“背着沉重的画箱走江湖的艰苦生涯”。几年之中他遍历全国各地,最远的一次是到西藏写生。在“百花齐放”的年代,风景画获得重生,他被看作专画风景的画家,以风景画家的身份在画坛露面。

著名美术理论家水天中在文章中表示,吴冠中由农村回到北京后, 从两方面改变了原先的艺术活动形式。一方面是开始作水墨画, 由此一发而不可收,成为兼作水墨与油画的画家;另一方面是开始关注艺术思想并公开提出自己的艺术见解,这使得他成为20世纪后期中国美术界最引人注目的艺术评论家。

1964年,北京艺术学院停办,吴冠中与卫天霖等人调往中央工艺美术学院任教。

客观上是委曲求全 主观上求雅俗共赏

青高粱、红高粱、玉米、丝瓜、棉花、野菊……吴冠中一系列的农村油画,是在不起眼的“粪筐”中诞生的,他拿农家积肥用的粪筐做画架的“习惯”曾被一同劳动的人戏称为“粪筐画家”。后来在回忆这段背着粪筐创作的日子时,吴冠中更是认真地表示:“我珍视自己在粪筐里的画、在黑板上的作品,那种气质、气氛,是巴黎市中大师们所没有的,它只能诞生于中国人民的喜怒哀乐之中。”

水天中介绍,一位外国艺术史家在研究了中国早期西画家作品后,认为上世纪50年代吴冠中从巴黎回国时,其“油画色彩和气魄已超过了徐悲鸿和刘海粟,甚至于他的老师林风眠”。可能国内有人难以认同这样直截了当的评价——晚辈竟能优于前辈!也许我们可以婉转地解释这并非对他们学养的总体评价,而主要是指“色彩与气魄”。

客观事实是吴冠中确实在色调和形式韵律方面有突出的才能,他归国之前画于巴黎的几幅简洁而优美的水彩《巴黎乡村教堂》《巴黎乡村》(一、二)可以说明他在掌握西方绘画形式规律方面所达到的高度。四十年后,他再次到巴黎写生,在那些画里,可以看到更为鲜明的中国艺术韵味。用吴冠中自己的话说:“我竭力画得真实、秀丽、清雅,在不违背自己的主旨中,尽量适应中等层次甚至低等层次的欣赏水平,客观上是委曲求全,主观上求雅俗共赏。”

四十余年的油画功力 做了水墨画的垫脚石

1978年,中央工艺美术学院举办了“吴冠中作品展”,这是吴冠中留学归国后的第一次个展。他一边作画,一边发表针对当时国内美术状态的文章。他质疑“内容决定形式”在美术创作中的意义,为“形式美”、人体艺术和抽象艺术辩白,为现代艺术在中国的立足打开了局面。后来他的文章《笔墨等于零》更引起了美术界轩然大波,引发了传统“笔墨”“内容”和“形式”在创作中意义的争论。并发起了一场由张仃与吴冠中主导的业界著名的“张吴之争”。

水天中认为,上世纪80年代吴冠中油画风格的变化是与他在水墨画创作上的创新同步出现的,这种超越于体裁特征的中国韵味,是画家同时耕耘于油画、水墨两方面的收获。中国油画家之中有许多人兼擅水墨,但像吴冠中这样始终坚持齐头并进的画家却绝无仅有。

吴冠中认为,“油画的民族化与国画的现代化其实是孪生兄弟,当我在油画中遇到解决不了的问题时,将它移植到水墨中去,有时倒相对地解决了。同样,在水墨中无法解决时,就用油画来试试……”

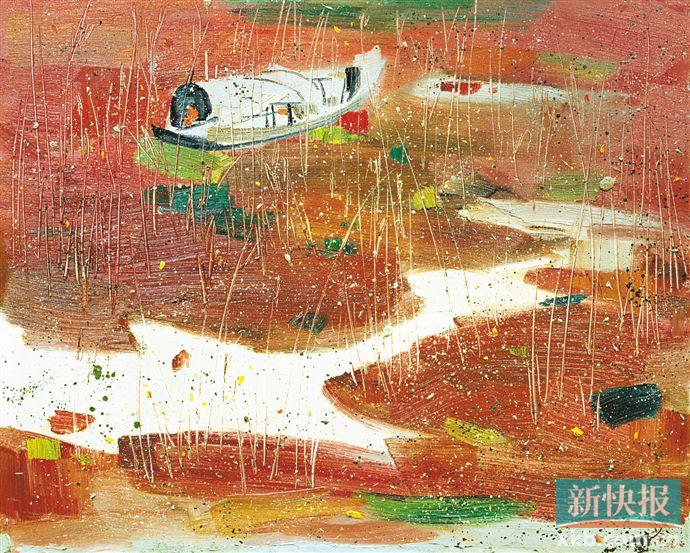

进入80年代以后,吴冠中的画笔越来越轻快有力,他从各种不同类型的对象身上抓取生命运动的旋律。他以无所顾忌的心态在水墨天地间纵马驰骋,用极其简约和流动的线表现雪山大漠;以饱含水分的黑白灰描绘占木、民城、民居;通过极端的繁复和极端的简约表现边塞文化遗址的沧桑。

吴冠中是这样描述他这一段的创作的:“到80年代,水墨成了我创作的主要手段,数量和质量颇有压倒油画之趋势……四十余年的油画功力倒做了水墨画的垫脚石。”

80年代中期,吴冠中到达具象与抽象的临界线。画家已经找到了一条属于他个人的风格路径,这是一条由清丽、上谨向欢快态势发展的道路。《春雪》(1982)、《松魂》(1984)等作品的问世标志着吴冠中水墨画风格的成熟。水天中认为,在中国绘画史上,吴冠中的特殊意义是开辟了一条跨越传统程式、融会中西艺术的道路。

声音

已故著名画家张仃:笔墨不会等于零

我的老朋友吴冠中先生近年来提出一个很响的口号——“笔墨等于零”。说实话,我被吓了一跳。作为一个以中国画安身立命的从业人员,我想有责任明确表示我的立场:我不能接受吴先生的这一说法。我跟吴先生同事数十年,我一直很欣赏吴先生的油画,我认为他的油画最大的特点就是有“笔墨”。他从中国画借鉴了很多东西用到他的油画风景写生中,比如他的灰调子同水墨就有关系,笔笔“写”出,而不是涂和描出。

虽然油画的“笔墨”同中国画的笔墨不同,但吴先生的油画风景写生因有这种“写”的意趣,就有那么一股精神。我想吴先生是不会否认对中国画的这番揣摩学习的,正是这种学习才使他后来勇于进入中国画骋其才气,我对他的革新精神曾为文表示赞赏。

我想,一个画家要证明“笔墨等于零”的办法可能只有一个,那就是完全不碰笔墨,这样,笔墨于他就等于零。只要一碰,哪怕是轻轻的一碰,笔墨于他就或者是正数,或者是负数,反正不会等于零。