智永俗姓王,会稽人。他是晋代大书法家王羲之第七世孙,王徽之的后人。不知出于什么考虑,他年轻时与其兄孝实一起舍家入道,取名法极,住永欣寺,人称“永禅师”。

智永得其家传,书法极精,能够自如地书写各种字体,尤其擅长楷书和草书。但他并不满足,仍长年累月地坚持练字。他每天天不亮起床,一天要写好几个时辰,无论数九寒天,还是伏天酷暑从不间断。就这样,闭门习书三十载,共写《千字文》八百余本,分送给浙江的寺院。字写得多,必然笔用得多。智永由用笔到爱笔,由爱笔到敬笔。每得到一批新笔,他总是恭恭敬敬地“供奉”起来顶礼膜拜。

智永生活在南朝陈和隋代,当时笔头的制作承袭汉制属于可以退下头的毛笔,这种易头不换管的方法,称作“退笔”。智永常居永欣寺阁上临书,每当笔头写秃了,便拔下旧笔头放进竹箱里再换上新的,又秃了再拔下放进竹箱换上新的。如此来,所退的笔头越来越多,渐渐地积累了五大竹箱,一个竹箱少说也有一石的分量。

后来,他将这些废笔头埋入地下,做了个坟墓,称它为“退笔冢”。智永常在退笔冢前沉思,思念他那临池不辍的岁月,其神情大有怀念已故亲人之态。智永退笔成冢,使得他的书法更是“体兼众妙”、“精熟过人”为世人称颂。

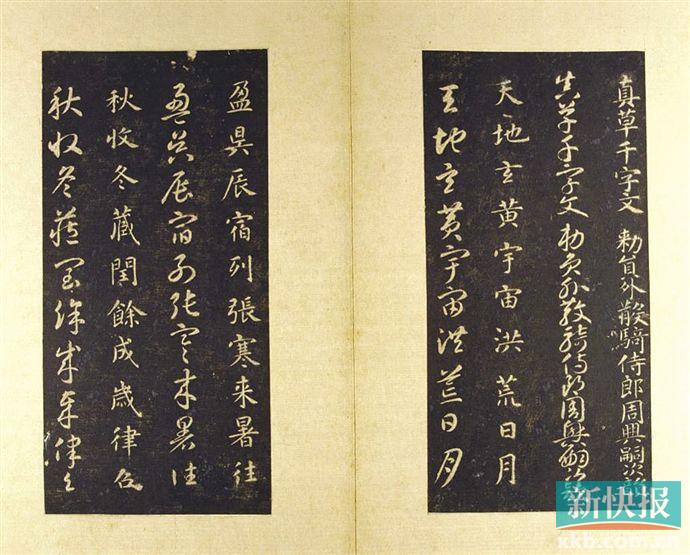

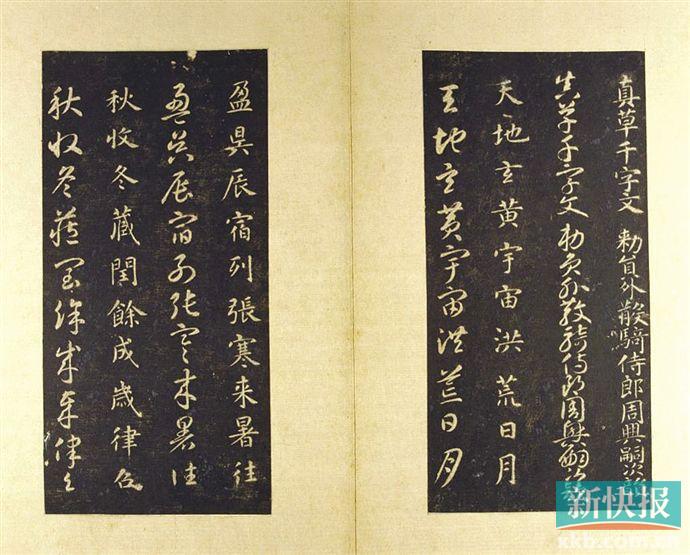

他在世时,前去求他写字的人川流不息,把门槛都踏烂了,他只好用铁皮把门槛包起来,人称“铁门限”。去世后,他的书法作品更成了稀世之宝。流传下来的智永《真草千字文》,楷、草体间行书,每行10字,共202行,被今人奉为习字范本。楷书,在工稳、严谨中强化了自由、活泼的成分;草书,在自由、活泼中强化了工稳、严谨的气质,整个作品给人一种空阔疏朗、清俊典雅的美感。宋人米芾《海岳名言》里称:“智永临集千文,秀润圆劲,八面具备。”智永在书法上取得的巨大成就真不知得利于多少“退笔”啊!