■收藏周刊记者 梁志钦

“品茶一人得神,二人得趣,七八人是各施茶”。古人“宅”在家,对茶的品尝与以茶论道,也是居家重要的活动之一。因此,有关居家茶事题材自古便是画家追逐的内容之一。据研究显示,唐宋茶画中多为四五或数十人的聚会;至元代,茶画中饮茶人数逐渐减少;明清时期以独饮或对饮的场景为多,或是文人聚会,漫步于山林。元代倪瓒在《雨后空林图》的自题款中明确表达出对茶意的寻觅和渴望,而赵原所绘《陆羽烹茶图》则抒发潇洒出世的人格情怀。

饮茶在唐代生活中有重要地位

唐代陆羽《茶经》的面世为茶绘提供了很好的文本参考。茶题材的艺术作品以茶诗最盛,并开始探讨茶的精神含义。在绘画作品中,茶还仅是作为记事的一部分,但可以看出茶在唐代士人与贵族生活中有着重要地位。

如周昉《调琴啜茗图》,名为“调琴”自然画中调琴女子为画面重点,其余四人目光也聚焦于她,画面左右各立一奉茶仕女。中国古代文士将琴列为“书斋四事”之首,白居易《琴茶》诗云:“琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。穷通行止长相伴,谁道吾今无往还。”将饮茶与调琴并置,可见饮茶在唐代生活中的重要地位。

另有阎立本的《萧翼赚兰亭图》,有学者研究认为讲述的是“渐儿茶”的故事,画中左下方详细描绘了唐代煮茶的方式和煮茶用具,包含了丰富的历史人文信息。此画重在记事,仍只反映了饮茶的社会地位。

《大观茶论》是第一部由皇帝撰写的茶书

宋代有名的文人皇帝宋徽宗赵佶,擅书画、工笔墨、精茶事,第一部由皇帝撰写的茶书《大观茶论》就出自他手。在他的推动下,饮茶在绘画作品中的文化意味逐渐显露。 因此,宋代,由于茶饮的功用从“食”上升到“娱”,茶饮之习在社会各阶层中广泛流传开来。徽宗赵佶精于茶事,其所绘《文会图》用写实笔法描绘了宋代的茶宴情状。

有两类主题。一是反映文人聚会茶宴的,如宋徽宗赵佶的《文会图》和刘松年的《撵茶图》。而另一类则是刘松年的《茗园赌市图》《斗茶图》等宋代民间斗茶的情景。

在刘松年的《撵茶图》中,一僧人伏案而作,两位文人围坐观之;另一侧则是两位事茶人,一人研磨,一人注水点茶。这是属于居家雅集型的,对茶饮用具如茶磨、茶筅、茶罗、茶盒等物都作有交代,生动还原出文人点茶助兴的情景。

元代,士人多隐于山林,品茗于此期衍生为寄怀遣兴的标志。倪云林在《雨后空林图》的自题款中明确表达出对茶意的寻觅和渴望,他的另一幅题材相近的作品《安处斋图》较之前者,画面整体则多了一份萧索、简淡的意境,画中题诗将围炉点茶的悠然情韵抒情式的笔调显现出来。以茶寄托生活理想的另有赵原所绘《陆羽烹茶图》,画家以陆羽隐居替溪的素材入画,抒发潇洒出世的人格情怀。

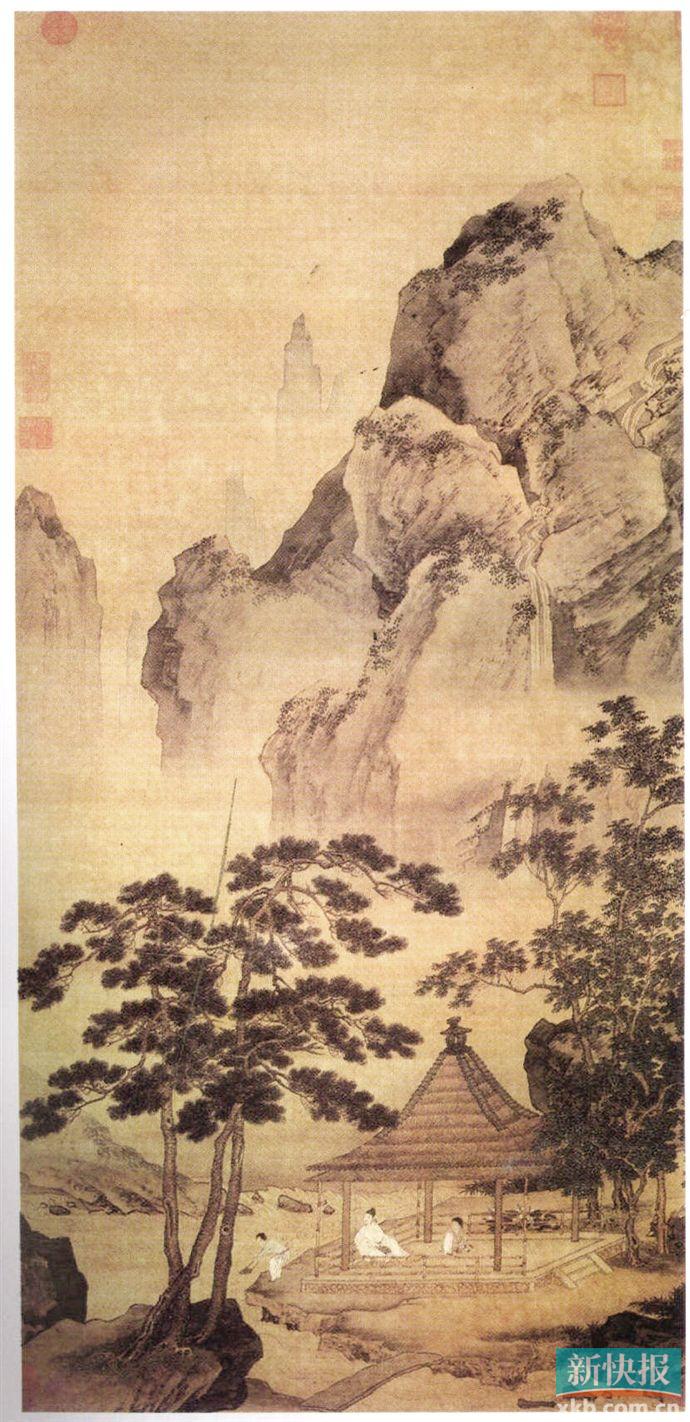

赵原的《陆羽烹茶图》现藏于台北故宫博物院,此画远山绵延起伏,近山巍峨,山水清幽,布局重山复水,水势呈“之”字形环绕,营造出百转千回的气势。近处有茅草屋临水而筑,四面草木繁盛,曲径通幽处一条小道延伸出画面,仿佛此处隐秘于山林间。阁内一人,扶膝踞坐于榻上,推测应为陆羽,一童子拥炉烹茶。作者自题“陆羽烹茶图”,并题诗一首:“山中茅屋是谁家,兀坐闲吟到日斜。俗客不来山鸟散,呼童汲水煮新茶。”中间落款“窥斑”的题诗是:“睡起山垒渴思长,呼童剪茗涤枯肠。软尘落碾龙团绿,活水翻铛蟹眼黄。耳底雷鸣轻着韵,鼻端风过细闻香。一瓯洗得双瞳豁, 饱玩苕溪云水乡。”画面右上角也有乾隆御笔题咏,此画也是赵原为数不多流传有序的作品。

赵孟頫《斗茶图》是“斗茶”题材中的“绝响”

所谓“品茶一人得神,二人得趣,七八人是各施茶”。人数以少为上体现出饮茶的精神作用,即文人们通过品茗来实现对自我内心的关照和与大自然的沟通。茶人相聚并不在意于嗜茶与不嗜茶,而在意于是否合乎“茶理”,就是追求和谐。

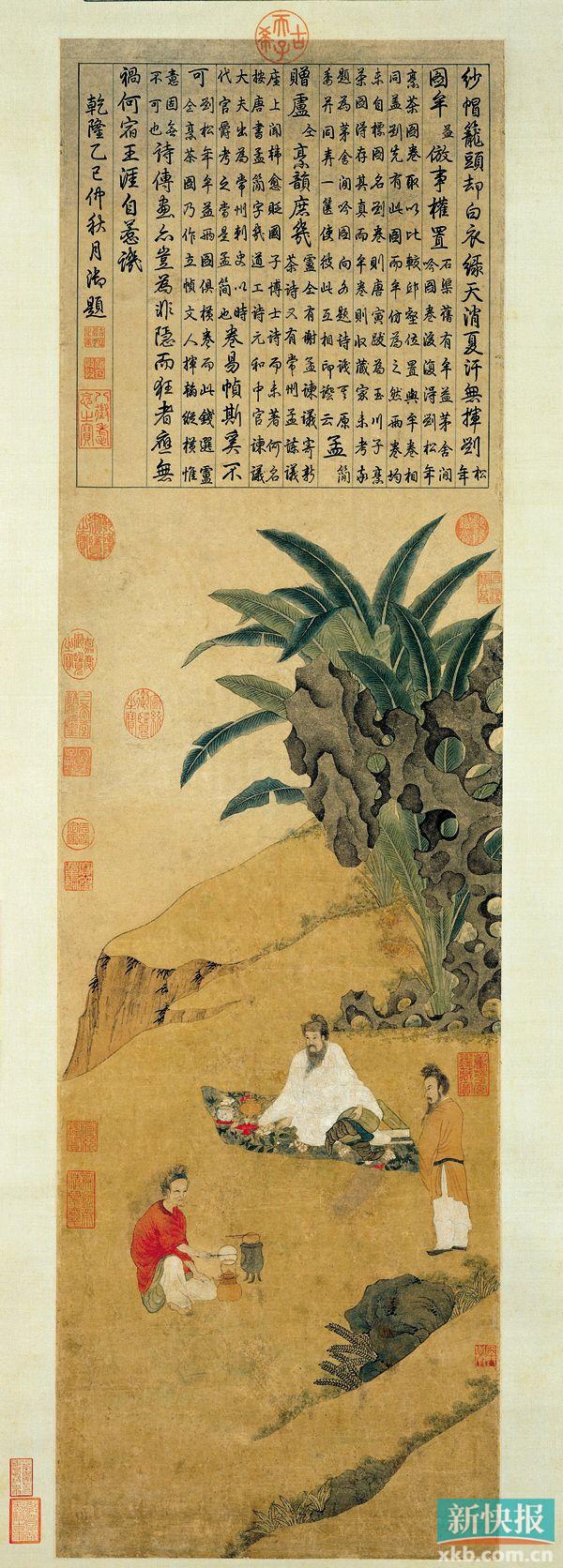

赵孟頫绘有《斗茶图》,不仅是元代极少数此类题材绘画中的一件,同时也是“斗茶”题材中的“绝响”。这一时期具有代表性的茶画作品还有钱选的《卢仝煮茶图》。这幅《卢仝煮茶图》选取的是卢仝刚刚收到孟谏议遣人送来阳羡名茶,迫不及待地烹点品评的典型场景。画中的玉川子白衣长髯,在一片山坡上席地而坐,身后有芭蕉浓荫、怪石嶙峋。身左有书画,身右为茶盏。旁立一人,显然是孟谏议所差送茶之人,前方一仆人正在烹茶。画中三个人物,目光集中在那个茶炉上,自然地形成了视觉焦点。

以诗画纪茶的典型之作《品茶图》

“吴门画派”的重要人物沈周、文徵明与同在苏州的唐寅、仇英号称“吴门四家”,在中国美术史上具有相当影响。四人均有茶题材的作品传世,沈周有《汲泉煮茗图》,文徵明有《惠山茶会图》《试茶录》《松下品茗图》《煮茶图》《林榭煎茶图》《品茶图》等,唐寅有《事茗图》《煎茶图》《烹茗图》《惠山竹炉图》等,仇英有《松亭试泉图》《园居图》《煮茶图》《煮茶论画图》等。这些作品的普遍特点是,以山水或山林为大背景,不似唐宋元以人物为主,以环境的清幽淡然,衬托出人物的闲适自得。

文徵明《惠山茶会图》则是品泉试茗、吟诗唱和后的乘兴之作,画中工笔重色,长松掩映下,曲径通幽,二人倚石对谈,一童子执军持而下;茅亭中与泉井边,诸人盘桓其间,或驻足闲谈,或围井而坐;有二童于茶灶烹茗,漆案摆列铜鼎石桃,一文士作揖而来。

同一时期的茶题材绘画作品还有陈洪绶的《闲话宫事图》《停琴品茗图》《品茶图》、丁云鹏的《煮茶图》及《玉川煮茶图》、钱谷的《惠山煮泉图》等。

在陈洪绶的《品茶图》中,其主要描述了这样的饮茶场景:一主一客坐在芭蕉树下,抚琴品茶。客人坐在怪石上,主人则在芭蕉之下,两人四目相对,一边抚琴一边煮茶,此时茶已经煮熟,主客一起品茶,体会茶和茶文化的深厚特征,同时也感受品茶所带来的具体乐趣。

而明代文徵明的《品茶图》上则自题:碧山深处绝尘埃,面面轩窗对水开。谷雨乍过茶事好,鼎汤初沸有朋来。嘉靖辛卯,山中茶事方盛,陆子传过访,遂汲泉煮而品之,真一段佳话也。在这里,题诗让《品茶图》成为了一幅以诗画纪茶的典型之作。

嘉靖十年,谷雨刚过不久,新茶正盛,在一个风和日丽的好天气,陆师道来访,徵明汲泉煮茗款待了这位晚学后辈,喝茶空当儿,相谈甚欢,好不惬意。《品茶图》构图简适,跋记与画作内容各约占去一半,画中草堂,二人对坐品茗清谈,一仆正在旁茶寮中煽火煮泉,准备茶事,另有一位穿着红衣的文士过桥。