龙门石窟研究院院长余江宁:

最初的佛教,是没有佛像的。

迦毗罗卫国的释迦牟尼,于公元前5世纪涅槃,很长一段时间,他的理念基本是口耳相传,既无书面文本,亦无具象绘画。

而且,在该教早期的思想要义里,“如来是身不可造作”,任何姿容,都无法描绘已超越轮回、获得解脱的释迦牟尼本人。

最早的佛教造像是一些象征物,譬如莲花、菩提树、佛足印、台座等等。直至到了犍陀罗——

犍陀罗可能“发明”了人类历史上第一尊真正意义的佛像,而犍陀罗的造像风格,对中国佛教造像艺术产生过深远的影响。这种影响,又是如何在龙门石窟的吸纳和消解间,逐渐和中华本土审美融合的呢?

让我们先从犍陀罗开始。

1 开端

犍陀罗国,公元前6世纪已经存在的南亚次大陆国家,地处欧亚大陆连接点,核心区域包括今巴基斯坦东北部和阿富汗东部,是印度大陆文明发源地之一。

当年,唐僧玄奘赴印度的一个主要目的,就是学习《瑜伽师地论》,而其作者“无著”,就诞生于犍陀罗。

犍陀罗艺术,主要指该区域在“贵霜帝国”时期的佛教艺术,它的佛像雕塑具古希腊、古罗马之写实典雅,融古印度之慈悲神圣。灵动肃穆,凡间和离尘面貌并存,不执分别。

在三联书店出版的《图说犍陀罗文明》(孙英刚、何平著)一书中,把犍陀罗称为“佛教的飞翔之地”。

佛教诞生于古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内),飞翔于犍陀罗,随着希腊文明特征融入佛教,从无像到有像,佛像在释迦牟尼涅槃约700年后,于犍陀罗地区的贵霜帝国时期诞生。

“佛像的产生,可能受到多种文明因素的影响,这里面首先是希腊文明,也包括伊朗、草原等不同文明元素。”

这是一个文明的奇迹——“一般认为,佛陀的背光形象来自太阳神阿波罗”。在孙英刚和何平的论述里这样写道。

而佛陀“保护神”的执金刚神,形象则来自古希腊的大力士赫拉克勒斯。

犍陀罗佛像风格十分容易辨认——朴素典雅、静穆无欲。释迦牟尼的身上没有装饰物,起伏的僧衣褶皱,映衬出这位昔日王子的伟岸身躯。“波浪卷发整齐束于头顶”,脸形圆长、鼻梁高挺,往往带有髭须。早期造像“双目圆睁,透出威严,随着时间推移,佛像慢慢垂下眼睑,半闭的眼睛透出沉思冥想的柔和之情”。

2 传入

较常见的说法是,佛教从东汉开始传入中原,以汉明帝(28-75)时代的白马寺传说和译出《四十二章经》为开端。不过后来包括南怀瑾在内的很多学者考据,都认为这是一件不可靠的疑案。这种思想和艺术的传播,应该不是单线,而是呈多线或呈网络式渗透。

而在佛像传入方面,无论从史料还是文物都能证明,佛像早在东汉就传入我国,并有佛像遗留。

在佛教考古专家金申的《佛像真赝辨别》(上海古籍出版社)一书中明确说到,“正式作为供养礼拜的单尊佛像,还应自五胡十六国时代始”。

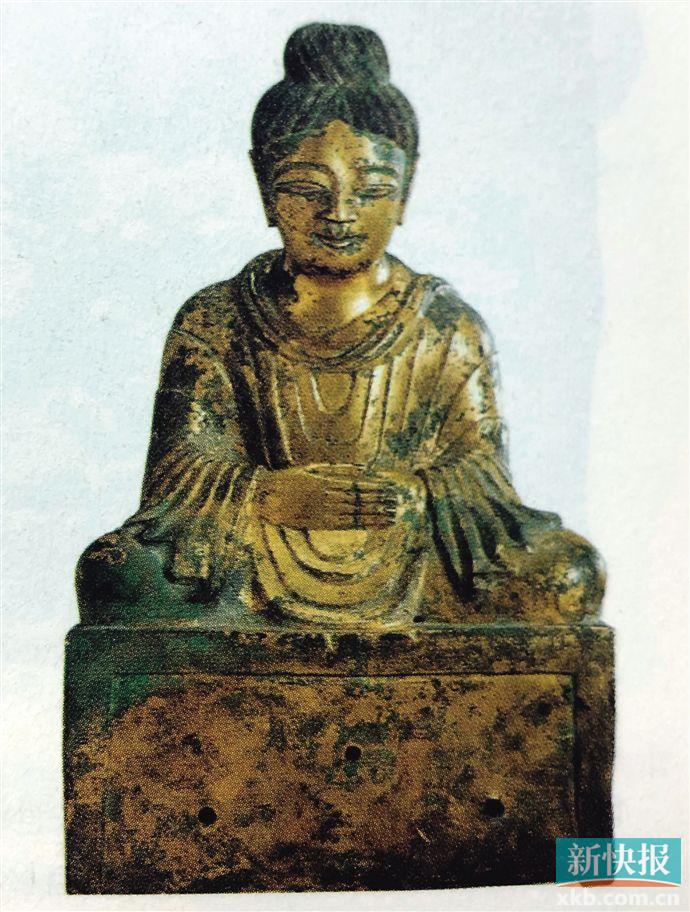

十六国,304年-439年。再看犍陀罗地区的贵霜帝国,国祚始自公元55年,425年终。在犍陀罗奠定的佛像模式,主要经“丝绸之路”等传入中土,对中国佛教造像产生重要影响。它的影子和痕迹,在中国早期造像中依然能够看到,比如反复被许多文献资料所提到的后赵建武四年(338)的鎏金铜佛坐像。佛像原出土地不明,现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆。

3 北魏清癯

其实,佛像自传入中土,就开始了它的“华化”进程。我们看后赵建武四年(338)的鎏金铜佛坐像,已具汉地面容姿态。虽然南方佛教重义理,多雕塑成像;北方佛教重修持,多石窟和依山雕琢,但其风格流变,有共通之处。

对此,龙门石窟研究院院长、中国古迹遗址保护协会石窟专委会副主任兼秘书长余江宁,在接受新快报收藏周刊记者专访时说:“犍陀罗文化是中西文化交流史上饶有兴味的一个话题,也是追溯中国佛教造像艺术难以回避的一个话题。犍陀罗的历史、成因、流变、传播和对我国造像艺术的影响,比较复杂。”

余江宁说:“犍陀罗造像艺术的东传,为中国和朝鲜、日本提供了最初的佛像范式。就我国而言,新疆楼兰地区、于阗地区等的佛像,明显受希腊化风格的犍陀罗艺术影响。但总体而言,犍陀罗艺术的影响力,伴随佛教造像艺术中国化的进程,是逐渐减弱的。”

西北是我国佛造像兴盛之地,西连西域,是佛教艺术东传的主要通道,它完成了从边疆到中原传送的第一站任务,并影响至山西大同云冈石窟——在其早期的昙曜五窟里,三世佛佛像高大、面相丰圆、高鼻深目,显示出劲健、浑厚、质朴的造像作风,其雕刻技艺继承并发展了汉代的优秀传统,吸收并融合了犍陀罗、秣菟罗艺术精华。

“云冈地区早期的造像,更多受两种模式的影响,佛像还保留有犍陀罗、秣菟罗艺术的因素;(后来开凿的)龙门石窟则远承印度石窟造像艺术、近继大同云冈石窟艺术风范,早期在古阳洞小龛中延续了云冈的遗风,保留有犍陀罗的元素和风格,但是在孝文帝汉化改革的影响下,佛教造像的中国化特征日益加强”,余江宁对记者表示。

“严格来说,是中国的审美艺术,对希腊之艺术范式既有接受又有改造。我们看犍陀罗佛像艺术,刻画自然写实,袈裟褶皱高低错落,通过袈裟可以清晰显露肢体形态和肌肉,中国的造像艺术原则,显然是不主张暴露身体的,这是由中国文化特质决定的。” 余江宁说。

除此之外,龙门石窟的北魏造像,其粗犷、威严、雄健的“云冈特征”渐熄,而人间气息逐渐变浓,趋向活泼、清秀、温和。这是随着北魏迁都洛阳后,南北文化融合而成。

这种造像风格迅速成为各地艺术家争相效仿的对象。“秀骨清像、褒衣博带、清丽典雅、潇洒飘逸”,龙门石窟此时的典型造像,依托地理和人文政治的力量,成为其时石窟造像的范本,自中心辐射,产生和影响了数以百计的大小石窟群,形成了一个石窟寺造像网,引领造像时代潮流。

4 盛唐端丽

从北魏开始的逐渐汉化,为佛像在盛唐走向巅峰奠定了基础。

隋唐时期,随着国力强盛,乃至盛唐时候的大兴土木,龙门石窟,已经走出了和云冈、敦煌平分秋色的时期,而走向了“独尊”。

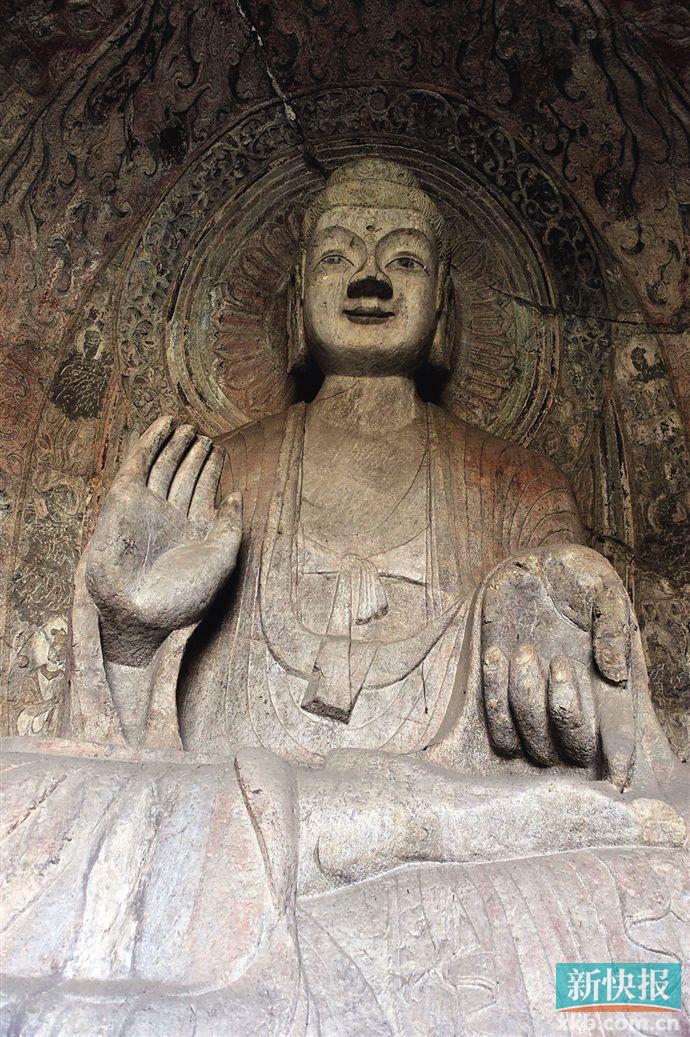

大一统的气度促进了艺术的精进。“隋代的造像先是继承北朝的风格以后,而以写实的优美造型发展,以丰腴敦实、典雅端庄为主要特质”,到了盛唐,艺术家们已经充分掌握了人体写实的意趣,佛像面容圆满,身躯雄健,神情庄严可亲,是中国雕塑史上的黄金时代。而龙门石窟奉先寺以及卢舍那大佛,则是其中的佼佼者。

对此,大桥一章曾在他的《奉先寺诸像的建造与白凤、天平雕刻》研究文章中指出:

“中国唐代佛像雕刻的造型理念,简言之是写实主义的。可以说是从对人体的关心,即人体写生开始的,与南北朝时期佛教雕刻严格的抽象化造型有着明显的区别。关心人体的意识是从南北朝末期至隋代逐渐萌发的,到了唐代得以迅速发展。然而初唐时期的人体写生尚未成熟,至盛唐期,基于准确的观察与造型,富于人体生命活力的佛像雕刻和进而揭示性格、心态的佛像出现了。”

所以卢舍那大佛的微笑,格外神秘而迷人。我们甚至可以从中品味出她诞生之前的波澜壮阔和出离了石壁之后的恬静祥和。

■收藏周刊记者 潘玮倩