在第36个教师节这个特殊的日子,我们格外感谢与想念他们

——致敬人生路上的老师

“师者,所以传道授业解惑也。”在每个人的人生道路上,总会遇到那么几位令自己难忘的老师,他们不仅传授知识、教授专业技巧,还引导我们培育真诚善良、正直勇敢、勤奋宽容等人生必不可少的美好品格。

又到9月,一个丰收的季节,一个感恩的季节,一个属于教师的季节。新快报分上下两篇推出《起立,老师好》教师节主题报道,邀请7位来自不同行业、不同身份的“学生”,以第一人称的方式,述说与老师过往点滴,分享一段难忘的故事。

上篇中,字字句句流露出的都是作者对老师的想念,感恩人生路上他们的陪伴与关照。

纸短情长。

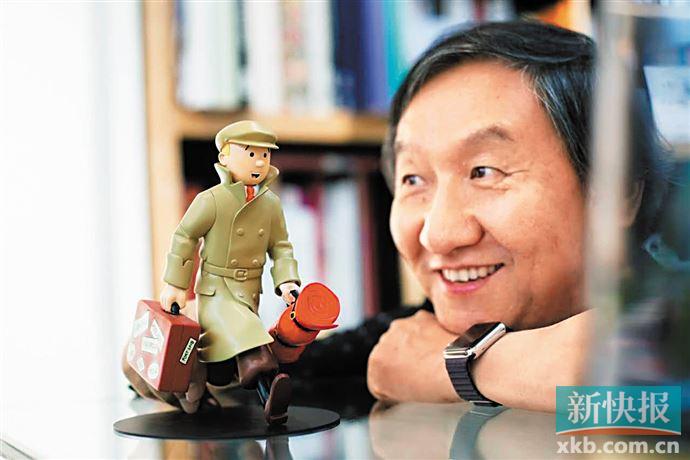

广东省动漫艺术家协会主席金城:

戴铁郎是大家的“黑猫爷爷”

也是我的良师益友

人生数十年,我的“老师”有很多,但有一位极其特别。他年纪比我大、资历比我深,我们相处时却可以毫无顾忌、推心置腹,他总是能解我心忧,给我方向。

这个亦师亦友,给我无数教益与帮助的人,他叫戴铁郎。

戴铁郎是中国著名动画导演、编剧、美术师,他担任导演、编剧的经典动画系列《黑猫警长》陪伴了无数人的童年,他本人也被人们亲切地称为“黑猫爷爷”。他参与和导演的作品还包括《牧笛》《小蝌蚪找妈妈》《草原英雄小姐妹》《九色鹿》等,每一部都备受好评,在国内外屡屡斩获大奖。

2004年,我与“黑猫爷爷”在首届中国动漫金龙奖颁奖活动中相识,一见如故,成为了好朋友。

在与戴铁郎交往的15年里,只要去到上海,一定登门看他。即便是他最后几年常住杭州,但凡跑得动,得知我来上海时,他都会想方设法赶回来与我一聚。

戴铁郎一直住在单位分的一套不到50平方米的房子里,每次我过去,只要朝楼上大喊一声“戴老师!”他小小的圆脑袋瓜就会闪现在三楼的某个窗口,朝我微笑,把一串钥匙从三楼丢下,空中划出一道叮叮当当的抛物线。

配合默契,动作娴熟。接到钥匙后,我便像回到自己的家一般,开门咯噔咯噔跑上楼梯。老爷子笑容满面等候在门口,每次见面都是先来一个大大的拥抱。

他常常问我,“你觉得,我还能做一部动画么?”那一刻,我好似看到有一团火苗在他心中燃烧跳动。在自己偶尔迷茫、失落的一些时刻,这种对动画纯粹的热爱,时常能触动我,给予我力量,让我能够在自己选择的道路上坚定地走下去。

我们的话题不止于动画,还会涉及美术创作的方方面面。每次见戴导,我也会带上自己的作品向他汇报。他思维活跃,思想开放,往往一眼就能看懂我画笔所表达的东西,指出不足之处的同时总是鼓励我不断创新。

面对我这位不大不小的晚辈,他的语气充满怜爱:“你正当年,广东是个包容的地方,应该在那里做出名堂。”

去年的9月4日,戴铁郎因病去世。他是我的益友,更是一位良师。在这个特殊的日子里,我格外想他。

自媒体人林飞:

未语先笑的王老师

今天的我们让你失望了吗?

在我十几年的学生生涯里,遇到的好老师不计其数,给我留下深刻印象的也不少。今天,我想起了高三时的班主任王乃立老师。

如果他仍健在的话,今年应该有56岁了。几年前,他因病去世,当时还不到50岁。他的英年早逝,让我们一帮同学难过唏嘘不已。

王乃立老师是上世纪八十年代中期大学毕业,当时是我们县中英语教师里,为数不多的本科生。当我们班主任时,他还不满三十岁,放在今天,还是个90后。但因为他上唇蓄须,加上面色微黑,所以看起来比实际年龄大很多。

带我们班时,他是第一次做班主任。面对这么多十七八岁的躁动少年,以现在的经验和标准来看,他并没有很成熟的管理手法。但王老师靠极大的工作热情,弥补了其他方面的不足。

他脾气温和,不爱发火。我被他批评最惨的一次,是因为在教室里给同学理发。家里有一个剃头推子,我把它带到班上,想做点好事,帮同学省点理发费。当然,也想拿同学的头发练练手,可惜最后只有一个人愿意把头顶大事交给我。我以为理发很简单,后面推推、两侧铲铲,中间再打薄就可以了。结果事与愿违,不是这里缺一块,就是那里凸一块,修修补补之下,这位同学飘逸的秀发变成了癞痢头。

王老师很快找到了罪魁祸首。当着全班同学的面,他狠狠地批评了我。当时的无地自容和羞愧难当,我记了很多年。

这事过了没多久,王老师也意识到对我的批评有点重,又想着法子安慰我。比如让我回答问题,当众表扬我。有时还会找我谈心,了解我学习上是否遇到困难。没多久,我就彻底原谅了他。

毕业后的很多年,只要回老家,都会去看看王老师,谈谈旧事趣事,其乐融融。他还是那么温和,未语先笑,小胡子还一直留着,只是人越来越黑瘦。

他身体一直都不是很好,只是没想到会走得这么早。有一天,同学告诉我,王老师过世了。我难过了很久,眼前一直浮现他的样子。

这些年来,自己诸事无成,难免愧对老师当年的期望。人到中年,再发奋努力之类的,也不太切实际,惟愿能踏踏实实做一点于社会于亲友有益的事,让天上的王老师见了,依然能微笑。

广东保典律师事务所合伙人、知名公益律师廖建勋

比我大几岁的老师

让我有勇气从农村走出来

从学生到医生,再到律师,这一路上,有很多老师给了我无私的关爱和帮助,但有这样一位如大哥般的老师让我永生难忘,他就是何荣国教授,到现在,我都会叫他一声何老师。

1995年,我考入湖南省永州职业技术学院(原零陵卫校),学习影像医学。年仅21岁的何老师也刚刚毕业分配至学校并担任我们的班主任。那时的何老师身材苗条,颇有风度。因为他只比我们大几岁,所以同学们都和他玩得来,还经常去他的单身宿舍做饭吃。

刚进入中专院校读书的我,当时对社会一无所知,对未来更是一脸茫然。我记得很清楚,何老师常常说的一句话“人要有理想,要有长远的目标。”直到我工作这么多年,我对这句话依然很有感触。

回想当年,我们是何荣国老师带的第一个班,也是他的最后一个班。他来到学校任教之后不久就决定考研究生,大专毕业的他,为了考上研究生,在工作之余“拼命”学习,看着自己的老师,我的内心也慢慢升腾起了更大的理想,不再安于现状。

1998年,在何老师的推荐下,我到了广州华侨医院实习,临走前他鼓励我“不要自卑,不要放弃理想。”多亏了老师的推荐,我从小地方来到了广州这座大城市,与更多优秀的人在一起,让我的眼界更加开阔,心中原来模糊的理想逐渐变得清晰。

记得很清楚,在我们毕业的那一年,何老师也考上了广东医学院的研究生,毕业之后分配到了广州市第十二人民医院,年轻有为的他现在已经是皮肤科的主任和教授。在他的影响之下,后来班上好多同学都通过努力学习考上了研究生。

在今天,或许考上研究生没有什么值得骄傲的,但对于我们这些当年学历起点低的农村孩子来说,考上研究生无疑是改变了自己甚至一家的命运。

一个人的改变很大因素来自于环境。为此,我决定转行做律师,在工作之余学习,这点很像何老师当年,在四年时间里,我也完成了大专和本科的学习,并终于在2007年考取了律师资格。在很多次遇到困难想放弃的时候,我就会记起何老师对我的鼓励。

多亏了广州,我和何老师联系越来越多了,经常像兄弟一样的喝酒聊天,还会聊起当年师生阶段的故事。我已经毕业已经二十多年了,一直记得并深深感谢这位如大哥般的老师,一直都会记得。

■专题策划:新快报记者 陈红艳 ■专题统筹:新快报记者 黄闻禹 ■稿件整理:新快报记者 何生廷 黄闻禹