广东省博物馆副研究馆员吴沫:红山文化和玦形龙等 对追溯中华文明起源有重要实证意义

“文明的起源往往是多元性的。中华文明,也是由不同地域的多个文化,如仰韶文化、红山文化、良渚文化、石家河文化、龙山文化等在发展中不断相互碰撞、交汇后逐渐形成。”近日,广东省博物馆副研究馆员吴沫,在接受新快报收藏周刊记者采访时,分享了她对于中国国家博物馆正在举办的“玉出红山——红山文化考古成就展”的观展感受和学术心得。再次看到牛河梁遗址出土的硕大玉器,她感慨万分:“可以想象,玉器在红山文化社会中具有极为重要的意义,因此,红山先民虔诚地制作出一件件玉器,向他们信仰的天地神灵表达崇敬之情。”

■收藏周刊记者 潘玮倩

东北在很早就显示出

中华文化的传统因素

收藏周刊:您好,请问,在中国文化起源脉络上,红山文化处于怎样的地位?

吴沫:目前,学界相对比较认可的是:文明的起源往往是多元性的。中华文明的形成也是由中华大地上不同地域的多个文化,如仰韶文化、红山文化、良渚文化、石家河文化、龙山文化等在发展中不断相互碰撞、交汇后逐渐形成的。红山文化具有一些特别的特点,比如上层社会占有大量玉器,高规格墓葬中 “唯玉为葬”,显示玉器在红山先民的信仰中具有重要的意义和特殊的地位。牛河梁遗址中的墓葬既有玉雕龙(即玦形龙,也称“玉猪龙”)出土,也有玉凤出土。我们今天自称为“龙的传人”等,喜用“龙凤呈祥”的元素,实际上,这些传统的文化元素在距今5000多年前的红山文化中都已有显现。牛河梁遗址中的“坛冢庙”的布局(尤其是“北庙南坛”的布局)对于中国后世传统建筑布局也具有深远影响,比如圜丘式的祭坛和北京天坛的圜丘相似,冢的结构和后世帝王陵墓相似。这些对于我们中华民族追溯中华文明的起源以及民族文化的根都具有重要的实证意义。

收藏周刊:红山文化目前发现的大多是祭祀遗址,而王国维则曾说“礼”为“以玉事神”,那么,红山玉器在整个红山文化乃至中国玉文化的链条上,它给到人们的启示是什么呢?

吴沫:世界上没有哪一个国家和地区的人像中国人这样对玉器情有独钟,而且最新的考古发现已经证明在中华大地上的用玉传统已经至少延绵9000多年之久。目前中国所发现最早的出现玉器的遗址是黑龙江饶河小南山遗址,距今有9000多年的历史。红山文化是中华大地东北地区早期用玉的代表性文化,进一步说明中国东北地区在很早的时候就已显示出中华文化传统的一些因素。从遗址出土情况看,红山文化上层社会将玉器作为和神沟通的媒介,高规格墓葬中出现了玉人、龙、凤、龟以及占卜用的斜口形器等制作精良的玉器,遗址中具有“坛、庙、冢”三位一体的大型祭祀遗址,其所显示出的文化要素,都是中华民族追溯自己的文化根源的重要实证。

从神权至上到神权、王权并立

论红山玉器和良渚玉器的异同

收藏周刊:红山文化和良渚文化,一北一南。前两年的新闻我们还记忆犹新——“良渚文化实证中华五千年文明”,这次展览的前言,也说红山文化“大大推进了中华文明起源研究的进程”。请问,这两个文化对于“5000年”这个定义所起的作用,有什么异同?

吴沫:红山文化和良渚文化中特别突出的物质成就都是玉器。玉器作为这两个文化的重要载体,都突出反映了当时各自社会的信仰和等级制度以及生产力发展水平等方面的特点。可以说,它们都是中华文明起源的特别重要的源头,也都突出显现中华文化“尚玉”的特点。

但是,红山文化的玉器中缺少反映军权的玉钺一类的玉器,参考红山文化的著名研究学者郭大顺研究员的观点,他推测认为红山文化较可能是神权至上和由神权到王权性质过渡的文化。而良渚文化中则出现了大量玉钺,因此学界推测良渚文化社会较可能是王权、神权并立的社会。

再综观这两个文化中玉器的外观特点,红山文化的玉器以玉猪龙、玉勾云形器等为代表,多光素无纹或具有宽缓的瓦沟纹,多圆弧的线条、少有方正的棱角,造型也相对多见浑圆、简约的造型,因此显示出浑厚、简洁、略显粗犷的风格,更多的依靠玉器的造型来反映共同的信仰;而良渚文化出土的玉器,以玉琮以及玉琮上的神人兽面纹为代表,玉器多棱角、多阴刻细线条,除了造型,还更多的是以纹饰来显示同一文化的人群在精神领域上的认同,并呈现出精细、细腻的风格。今天我们看到,中华大地上东北和江南地域的人文风格也似乎具有一些相似的差异,显示中国南北地域经过几千年的发展,各自对早期的地域文化特色都有一定的继承。

那么多硕大而精良的玉器

体现了红山先民巨大的虔诚

收藏周刊:这次“玉出红山”考古成就展,还有什么地方是让您印象深刻的?

吴沫:再次见到牛河梁遗址出土的玉器。牛河梁遗址是迄今所知规模最大的红山文化晚期中心性祭祀遗址,出土了一批具有明确层位关系的红山文化玉器。我曾于2016年在辽宁省考古所观摩过牛河梁遗址出土的玉器,当时就被这些体型相对硕大的玉器所震撼。这次在国家博物馆再次见到,仍然被震撼。因为5000年前要制作这些相对大型的玉器,无论在玉料开采还是在制作过程中,都一定是极为耗费精力和时间的。红山先民却可以制作出那么多体型相对硕大、制作相对精良的玉器,可以想象玉器在当时的红山文化社会中具有何等重要的意义。因此红山先民们表现出了极大的虔诚。

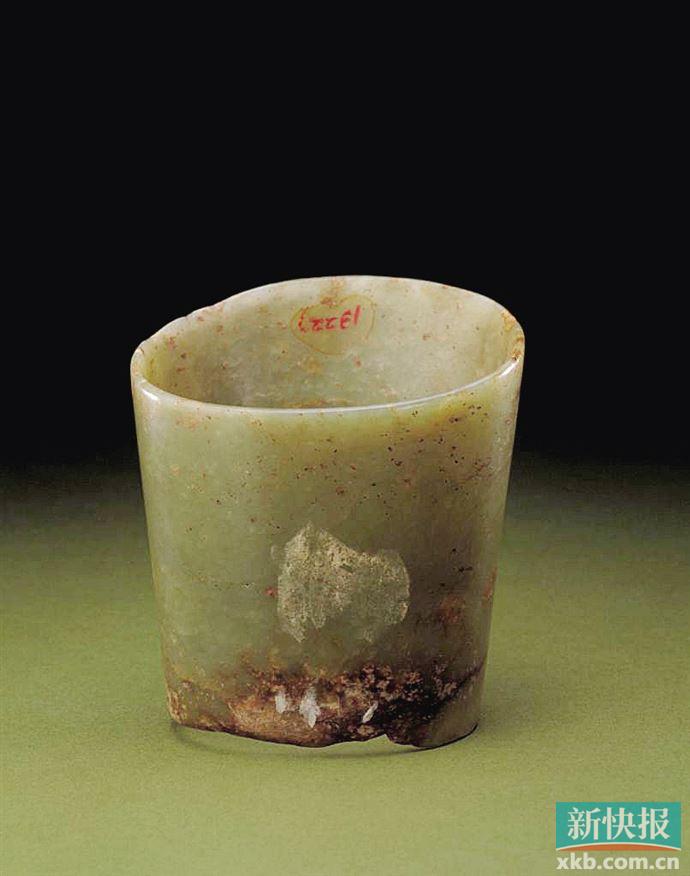

另外,这次在展览中看到了不少于10件玉斜口筒形器(原本也被称为玉箍形器),这也是平时难以见到的。这些玉器因为早期常被发现于墓主人头部附近,因此被认为是束发器,后来因为与红山文化相近时期的安徽巢湖地区凌家滩遗址出土了3件造型类似的玉斜口筒形器,在其中发现了可能是占卜用的玉签,后来这些玉斜口筒形器才被推测认为较可能也是占卜的用具。红山文化遗址和墓葬中出土的玉器,包括玉人、玉龙、玉斜口筒形器、玉龟等,都显示当时的位于辽西地区的红山文化同位于江淮地区的凌家滩遗址在文化上存在某些互动。这些关联也有助于我们考察中华文明在演进过程中所存在的多元文化的相互影响。

此外,我还第一次看到了半拉山墓地、田家沟墓地等出土的红山文化玉器实物,以前从未看到实物,觉得十分难得。

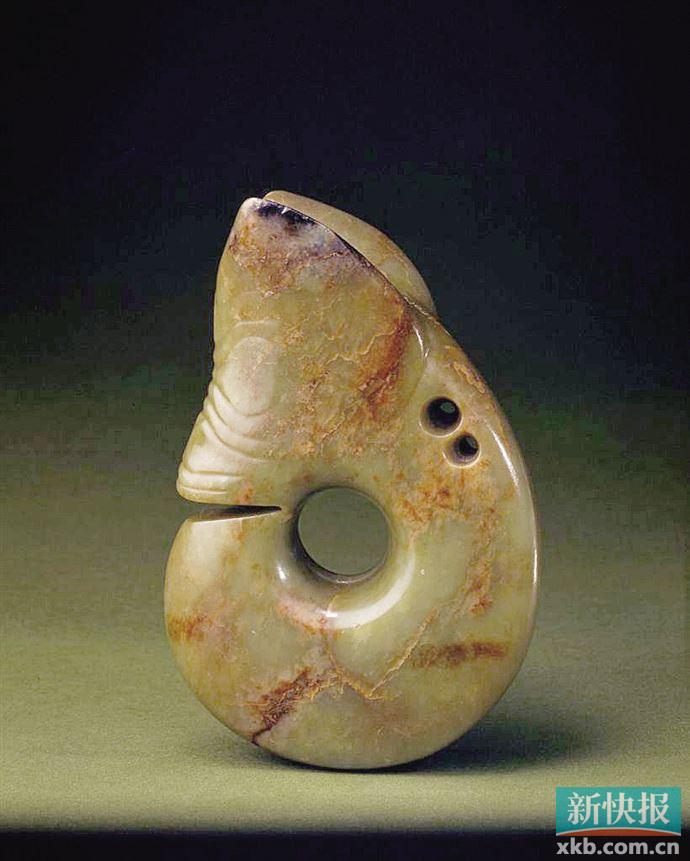

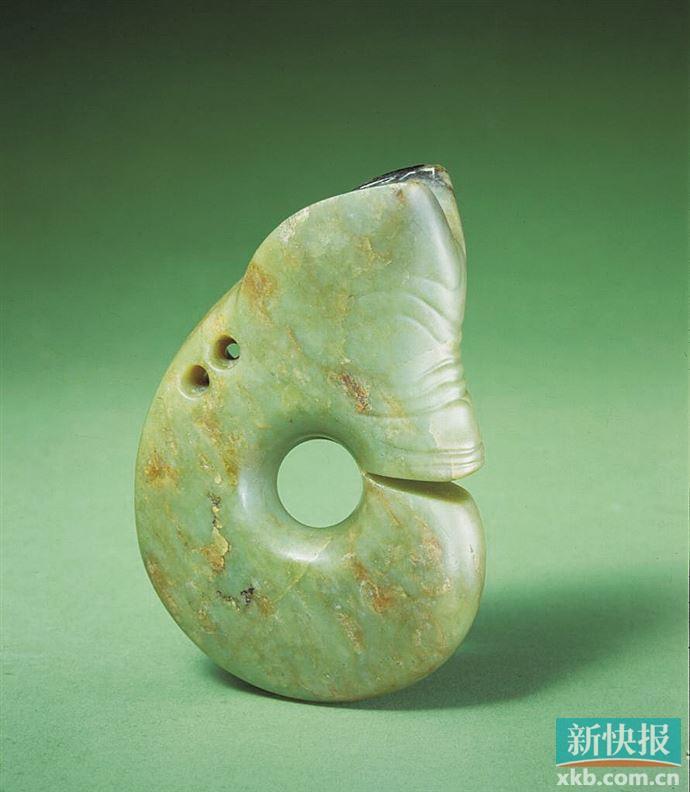

玉兽形玦

玉兽形玦,高15.4厘米,宽10.5厘米,厚4.5厘米。新石器时代红山文化。

玦以青黄色玉料制,表面有多处色斑。整体为环形,一侧有一开口,未断开。开口一端为兽首,另一端为兽尾,兽身屈而成环,颈部有二小孔。

目前,多处红山文化遗址中出土了这类器型,它表现的是一种神化了的动物,反映了较大范围的动物崇拜。颈部带有双孔的作品并不多见,此玦可能是制造时所穿之孔位置不理想,作品悬挂时倾斜度不合要求,于是又钻了第二孔。这件作品为清代宫廷遗玉,说明清代宫廷曾收藏红山文化玉器。(故宫藏)