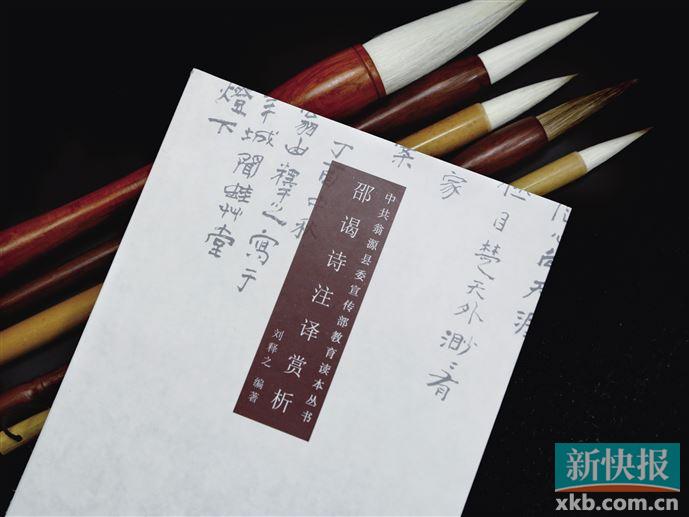

《邵谒诗注译赏析》出版

有唐一代,广东有两位成就卓然的诗人,一位是丞相张九龄,另一位则是被历史埋没已久的邵谒。邵谒当时与张九龄齐名,被誉为“岭南五才子”之一。其诗深得诗人温庭筠的赏识,温庭筠盛赞其诗“识略精微”。

然而,就是这样一位伟大的诗人,长期以来被埋没在历史的尘埃里,除了少数研究唐诗的学者之外,普通大众对其几乎一无所知。近日,广东人民出版社出版《邵谒诗注译赏析》一书,才将这位诗人推到大众面前。耶鲁大学高级讲师、旅美作家苏炜表示,这次《邵谒诗注译赏析》的问世,具有延续岭南文脉的价值。

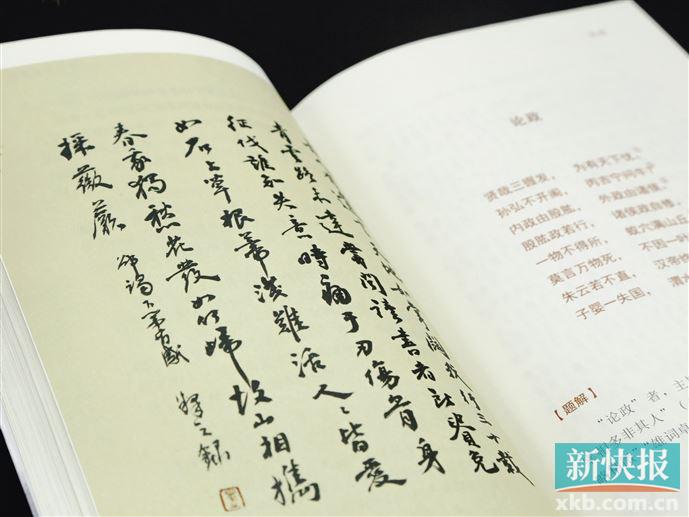

《邵谒诗注译赏析》编著者刘释之多年来一直潜心于邵谒其人其诗的研究,后经三年笔耕不辍,查阅大量资料,著成《邵谒诗注译赏析》一书。该书按照“题解”“注释”“赏析”“今译”四个部分,对《全唐诗》所收录的三十二首邵谒诗逐一进行解读,并在《全唐诗》所录邵谒诗之外,另补录四首邵谒诗。

岭南文化学者罗韬表示,刘释之“于人(邵谒)为异代之知己,于文为后世之功臣”,其作此书,对于岭南历史文化的整理、传承和弘扬,具有独特的文化价值和历史贡献。

耶鲁大学高级讲师、旅美作家苏炜坦言,自己是到了广东翁源以后,才知道岭南地区在历史上曾经有过这么一位了不起的诗人,对于邵谒长期不为世人所知的遭遇,深为“叹息”。他认为,这次《邵谒诗注译赏析》的问世,具有延续岭南文脉的价值。

翁源县委宣传部相关负责人表示,已经将《邵谒诗注译赏析》一书作为翁源县青少年教育读本,让青少年从中了解历史,了解邵谒,以此培养他们关心百姓疾苦的责任感,增强对家乡的文化自信。

广东人民出版社编辑郝婧羽表示,作为广东历史最悠久的出版社,弘扬和传播岭南文化一直是广东人民出版社重点经营的选题领域,多年来策划出版了“岭南文库”等备受好评的出版物,得到了多位专家、学者的高度评价,包括季羡林先生也给予盛赞。《邵谒诗注译赏析》的出版,是广东人民出版社在促进和弘扬岭南文化发展的领域里继续耕耘的结果,也是传播优秀传统文化、增强民族自信的又一成果。

■收藏周刊记者 梁志钦

对话

文化长河中一笔难得的文化遗产

收藏周刊:为什么考虑对邵谒的诗句进行注译?

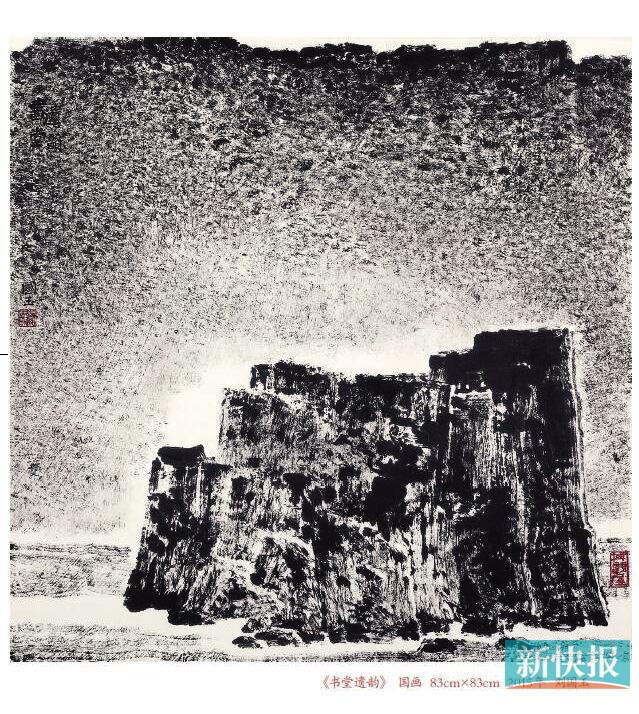

刘释之:我对邵谒很早就有过了解。家乡有一个江心小岛,学生时期经常从江边路过,小岛是一块大石头,像艘舰船一样,我记得刘国玉老师曾经为此写过一篇散文,写到邵谒曾在这个小岛上读书的情形,并说历代王侯将相都浮浮沉沉,只有江心的石头在经受那么多水流冲击,依然屹立在江流中,他把石头比喻成了人格精神,民族的象征。从那时候开始,我就慢慢去了解邵谒。我为什么想去做他的诗词笺注呢?一方面是感慨他的身世不平,另一方面,他的经历很励志。有史料记载,当时邵谒跟其他同学一共六人,就在这个小岛上的学堂读书,最后考出了7个秀才,就连做饭的也考上了。这些美妙的传说都在我们当地流传至今。我做这本书,也是想把这种岭南文脉的根塑起来。

收藏周刊:把岭南文脉的根塑起来?能再具体讲讲吗?

刘释之:明代的黄佐对邵谒在诗史上的影响,给予了很高的评价。他甚至将邵谒跟张九龄齐名而说“岿然并存”。邵谒年轻时由于才华横溢,被保送到了长安国子监,他的诗才备受认可,在元代辛文房《唐才子传》里称之为“唐代五才子”,说明邵谒的诗才在中晚唐时期是很有名气的,可谓青年才俊。但他仕途并不顺利,可能因为他愤世嫉俗,他的诗基本上都是关心百姓疾苦的。这样的性格,并未得到当时的主流认可。当然,他的诗也幸运地受到了温庭筠的赏识,“乃榜其所作三十余篇,以振公道”,故而,他的诗得以进入主流文献记载。要知道,《全唐诗》一共才收录了六位岭南籍的诗人,分别是张九龄、邵谒、孟宾于、王损、邓洵美、郑愚。其中,邓洵美收录的诗最少,只有一首。而邵谒有三十二首,相比之下,说明邵谒的诗才特别出众。

收藏周刊:您给他的诗做注释的时候,您感觉他的诗有哪些精神可以发扬的?

刘释之:他被收录的32首诗里面,其中有5首是绝句,有27首是古调。我非常赞同韶关大学教授龙思谋先生曾经对邵谒诗作的评价,认为其绝句达到了“常中见妙,反常出奇”的艺术效果。比如他写“紫阁峰”,是从紫阁峰的绿崖上下俯仰来构思的。通过目光所及,并运用“壮国山河”这样的横向视觉运笔作陪衬,来烘托紫阁峰的高壮美以及精神美,“迥拔烟霞侵太白”,借紫阁峰的高壮,来抒发作为一个青年学子初到长安求学的那种意气风发、奋发向上的昂扬斗志。他后面有不少诗作是表达了他久居长安、抑郁不得志的情境,但更多的是,在抨击、揭露统治阶级的黑暗荒唐以及精神空虚的同时,秉持着一颗关心民间疾苦、同情被统治阶层的下层人士的悲心,为苦寒女、寒士、歌妓、宫女、贞女等贫苦和失意士人作悲鸣,并多引为同调,故其诗歌大多呈现出一种“悲苦直切”的风格。整体而言,邵谒继承的是杜甫、元稹、白居易等关注社会现实的“现实主义风格”,刺时政,见骨鲠,声调激切,不仅有独立的批判精神,而且能自鸣一家。这说明他的诗歌成就是相当高的。邵谒身在唐大中、咸通年间,他和于濆、刘驾等人上接中唐元白、韩孟,下启宋初王禹偁领导的“白派”,可谓是两者的津桥。他虽然仕途不得志,但他的诗作文学价值非常高,诗作背后所塑造出的诗人的形象和高贵精神,是非常宝贵的文化遗产。可以说,邵谒及其诗作,不单是给我们岭南,甚至是给我们整个中华民族,在悠久的文化长河中都留下了一笔难得的文化遗产。

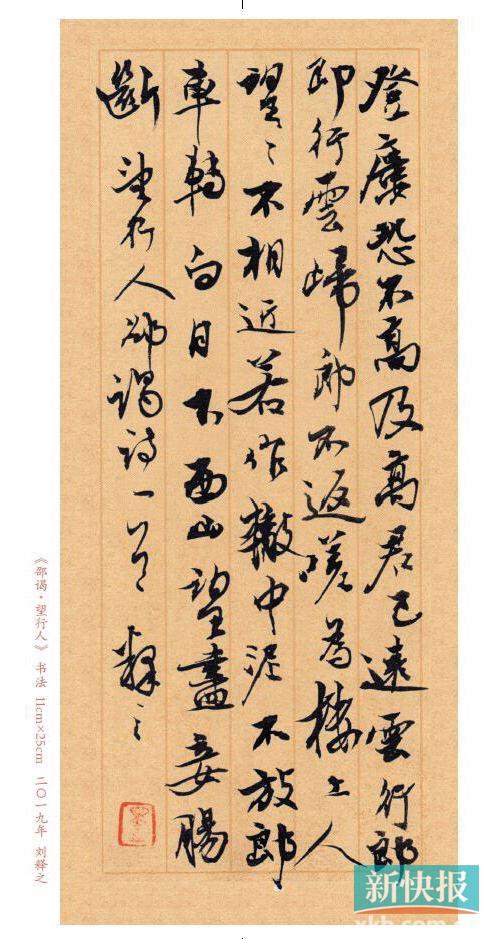

收藏周刊:根据他的诗作,你们创作了书法和绘画作品,在这个创作过程中,您的感受如何?

刘释之:我注译邵谒诗期间,我曾一度想放弃。因为他的诗句流露出他太多的悲苦人生经历。读他的诗确实感到很悲苦,比如他的那首《春日有感》:“我心如蘖苦,他见如荠甘。火未到身者,痛楚难共谙。但言贫者拙,不言富者贪。谁知苦寒女,力尽为桑蚕。”又如他的《岁丰》,“皇天降丰年,本忧贫士食。贫士无良畴,安能得稼穑。工佣输富家,日落长叹息。为供豪者粮,役尽匹夫力。天地莫施恩,施恩强者得。”陈永正先生在他编的《历代岭南诗选》中,选录了邵谒五首,这是其中一首。我在创作书法的过程中,有些用了苏东坡的书体。书法跟诗,形式跟内容要统一,要将作者那种思绪和情绪表达出来,有些用“苏体”来表达就非常适合。这本书的初衷是家乡翁源县委宣传部给当地中小学推荐的一本乡土教育丛书,作为青少年的教育读本,鼓励孩子从小认识家乡的先贤,热爱乡邦,热爱传统,达到“爱党爱乡”的目的。儒家也说“成教化,助人伦”。这本书除了在内容上意图起到“诗教”作用,更希望能起到美的启蒙和美的教育。因此,一方面,我在注译时,有意侧重于诗歌的美学赏析。另一方面,则还邀请了我们岭南的部分书画名家如刘国玉、区广安、张演钦、范白、吕宏望等共同或以邵谒诗意进行二度创作,或直接缅怀邵谒本人,达到图文并茂、诗书画共美共享的艺术效果,这可能也是本书的一大特色。

刘释之感邵谒并序

读《全唐诗》录谒诗三十二首,前有小传甚略,末云:“后释褐赴官,不知所终。”对之怃然久之:

只遗青简悟尘红,释褐书生旧迹空。

人世几多调燮手,怅然湮没雨烟中。

简介

刘释之 广东翁源人,诗书画家,文艺评论家,广东中华诗词学会常务理事。