■钟东 (中山大学中文系副教授、硕士生导师,广东省书法评论家协会副主席)

如果从题材与艺术语言的关系来看,中国书法,是汉字的书写艺术。这就有两大块,一是字学,二是书学。本文专门谈谈书学应当以字学做基础的问题。

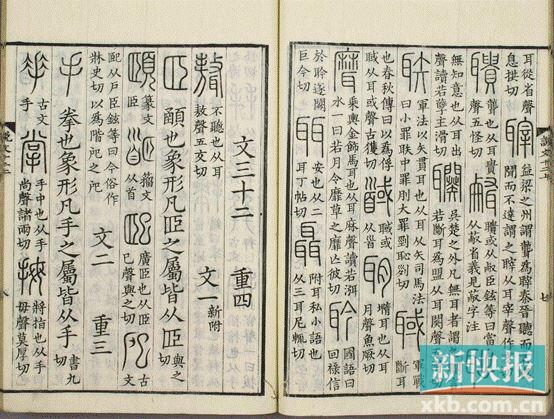

汉字,有着悠久的历史,从殷商甲骨直至当代印刷,汉字的形体、读音、意义,已走过了漫长的历史演变之路。这些演变本身则是非常丰富而复杂的,所以中国有专门的文字之学,来加以研究。文字之学的根本任务之一,在于让人们不管在何种场合,都要正确地使用汉字。

但是,不管是哪个朝代,都有不按规律来的“乱写”现象,就是在出土的秦汉时代的墨迹中,也有俗体。敦煌遗书中,俗字则比比皆是,或有人称之为抄工书迹。似此现象,如果解释为,因是徒隶之人,为求便捷所致,似乎可以用身份来为之开脱。但是魏晋的士人,即使如书圣王羲之,也在《兰亭序》中两处用“览”字的地方,都用了“揽”(“每揽昔人”与“后之揽者”),使后人每有猜疑而聚讼纷纷,直到王学专家祁小春撰文(见北大邀访学者论坛,祁小春:《兰亭序》的“揽”字与六朝士族的避讳),用避家讳来解释,答案似明朗,不至于认为大王也写错字。不过,这不正好说明了书学离不开字学了吗?

当然,避讳是中国古代文化史上特有的用字现象,不是文字学的主体。文字学的主体是研究文字的形音义,目标任务之一是让人正确使用文字。笔者所在单位,乃是古文字学的重镇,也是文字学的学问传承已久的学科所在地。自“容商二老”(容庚、商承祚两位先生)既是文字学家也是书法家,集二学于一身,传承到今,人才辈出,无一不传承了书法以字学为前提的求实、科学的精神。记得古文字学家曾宪通先生的著作《汉字源流》出版发布会的时候,许多先生都讲到那本书的“正字”意义,也就是会让人们少写错别字。其实,文字学与书学的合二为一,本身就有正字的任务。

鉴于汉字使用的规范问题,国家教委中、小教司曾经在本世纪初专门发文,用国家文件的形式,要求全国基础教育执行规范汉字教学。当书法教学进入中小学课堂之后,又将汉字与书写相结合,而有“规范汉字书写”的理念与做法,从上到下一直贯彻与执行。与此同时,历届的全国书法展,也都有文字学家专门为书法用字把关,只要有错字在作品中,则当作一票否决的依据。

然而,尽管如此,书法家写错字还不能杜绝,据《书法报》2020年11月18日第30版田炜《十二届国展评审有感》与郑荣明《书法非小道下笔当郑重》两文抨击书法错字,我所言非虚。

只求书技,不管字学,可乎?显然不行。所以,若想真有书学,必须先明字学,此乃不争之论。