■收藏周刊记者 潘玮倩

看展览,在2020年变得更加深入“民心”。一方面,由于疫情,“云”上的介绍更多了,公众对细节更加了解;另一方面,同样由于疫情,每一场线下的展览,运输、布展乃至参观都显得难能可贵,更加令人珍惜,令人不忍匆匆路过,而必须逐步细赏。这一年,从故宫600年到沈阳故宫、辽博、上博的系列大展,到广东本地的各类大展,吸引着艺术爱好者不停“打卡”。精彩展览无法一一细数,仅在此处,就一些我们曾进行过深入学术探讨的展览,来略做回顾。

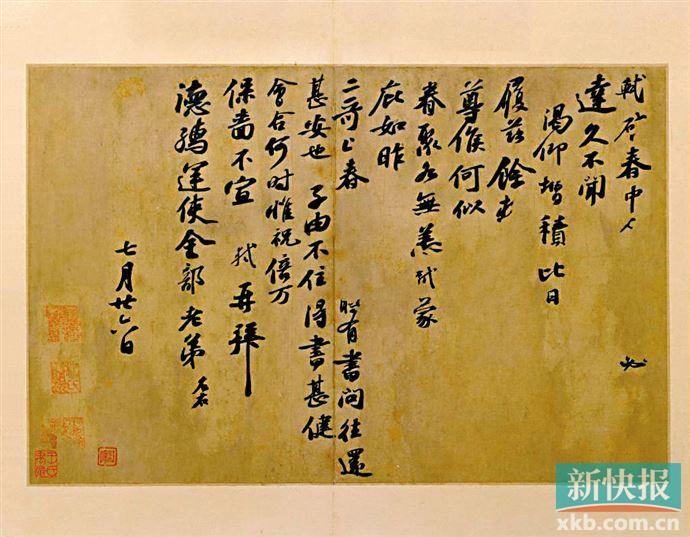

紫禁城600年· “千古风流人物”苏轼主题书画特展

2020年适逢紫禁城建成600年,从年初的“云游故宫”,历经数月的等待,同年9月,“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”“丹宸永固——紫禁城建成六百年展”“御瓷新见——景德镇明代御窑遗址出土与故宫博物院藏传世瓷器对比展”等特展相继开展。新快报记者直击关注了“千古风流人物”。

苏轼在书法、绘画、文学乃至政务国家处理方面,都有非常独到的特殊成就,尤其对宋代以后乃至元明清,及至今的国内外,其影响之大,几乎没有其他艺术家可以比肩。

每个时代造就了不同的人才。苏轼在仕途上的起起落落,从高居庙堂到颠沛流离,巨大的反差、历史的时空,给予他的感受自然和常人有异。他对人生的超脱、面对时间流逝的苍凉和成长感,都能在他的诗词歌赋中体现。还有一个最重要的原因,就是他本身就是一个天才型的人物。一般人就算与他遭受了同等经历,也可能没办法有深刻感悟,但他很感性又很理性,所以,他能。

“元气淋漓富有生机的人总是不容易理解的。”许多年前,林语堂说他写苏东坡传记没什么特别理由,只是以此为乐。这个乐字,已经很足够。

“魏唐佛光”龙门石窟 精品文物展

跨越伊河、珠水千里之遥,突破魏唐、当代时间屏障,85件龙门石窟“重磅”藏品,其中包括8件一级文物,2020年4月28日至8月28日,自洛阳来到花城,在广东省博物馆展出。

龙门石窟研究院院长余江宁在接受新快报记者专访时表示:龙门石窟远承印度石窟造像艺术,近继大同云冈石窟艺术风范,展现了中国北魏晚期至唐代期间(公元493-907年)最具规模和最为优秀的造型艺术。

龙门石窟经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、北宋诸朝,断续营造达400多年。伊河两岸的崖壁上,两岸窟龛依峭壁而凿,南北长达一千米,蔚为壮观。故唐有诗云“精舍绕层阿,千龛邻峭壁”,“谁穷造化力,空向两崖看”。现存窟龛2345个、造像近11万尊、碑刻题记2800 多品、佛塔70 余座,其数量之多、规模之大、题材之多样、雕刻之精美、蕴含之丰厚,蜚声中外。

20世纪上半叶,龙门石窟遭到了极为惨烈的盗凿破坏,龙门石窟研究院多年来对流失文物进行了持续调查研究,目前可知流失海外的龙门石窟造像近200尊。2001年4月,加拿大国家美术馆无偿归还了龙门看经寺窟摩诃迦叶尊者半身像及所持莲花。2005年10月,经国家文物局的积极努力,流失海外80余载的七件龙门文物回归故土。也就是,迄今为止,已有八件龙门石窟外流文物“回家”。它们悉数亮相粤博“魏唐佛光”文物展。

广东省文物考古研究所“考古成果展”

公众往往会迷惑于为何大部分考古发现都是些不起眼的坛坛罐罐,甚至只是些残石碎陶,而考古工作者却可凭此将千万年的琐碎故事和平凡生命一一讲述出来,并会自带难以置信的陶醉感和自豪感。然而,这些琐碎和平凡才是考古发现的本真状态,这份陶醉和自豪正是考古工作的情怀所系。考古人凭着一柄手铲、一顶草帽、一杆木杖,探寻消湮在尘土中的历史,铭刻遗忘于时光里的记忆。我们有孤云独去闲的远方,也有竹杖芒鞋轻胜马的诗意。

广东省文物考古研究所从2020年年末至今,在广州市越秀区培正一横路8号东山新展厅推出考古成果展,以出土文物陈列的方式将该所主持的重要项目与研究成果进行展示,虽未含括广东省境内迄今所有重大考古发现,但也足以构建相对完整的广东古代文化发展序列。这是广东省所考古成果继往开来的一次集中展示,也是考古人和考古工作走近社会的一次公开展示。

“从遥远蒙昧的石器时代到文明碰撞的明清时期,广东的考古发现不仅是南粤先民如何从猿人砥砺步向文明社会的见证,还记录了中原与岭南文化间的碰撞交融,更反映着广东在海陆文明传播交流中的独特地位。”广东省考古研究所所长曹劲在接受新快报采访时,如是说道。

“从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画五百年”

欧洲艺术大师级作品到广州的机会并不多,2020年1月至5月在广东省博物馆展出的“从伦勃朗到莫奈——欧洲绘画五百年”着实给广州市民带来了不少惊喜。

擅长光色的提香、注重人物体态美的鲁本斯、农民题材画家勃鲁盖尔、“戏剧与自恋”的伦勃朗、后印象派高更、光色斑斓的雷诺阿、追逐阳光色彩变化的莫奈……美术史上赫赫有名的大师级人物作品,第一次如此集中地呈现,60件作品为观众勾勒了欧洲绘画的发展脉络。

欧洲美术史,既是一部由赞助人供养的艺术风俗史,也是一部材料发展史,更是一部观察自然的视角变化史。由于画家和资助人的品味变得越来越复杂,新的绘画种类开始发展起来,如寓言画、静物画、风俗画乃至肖像画。

在一个展览中,能领略的不仅仅是画面传递的信息,更多的是美术史发展长河中,为何留下了这些作品,而不是另外一些,有趣的是,同时展出的,除了有莫奈的作品,还有当年反对莫奈等人参加法国官方沙龙展的主评委布格罗的作品,而今天,追捧莫奈者众,知道布格罗者寡。

时间是检验艺术品的检测刀,是公平的,也是残酷的。

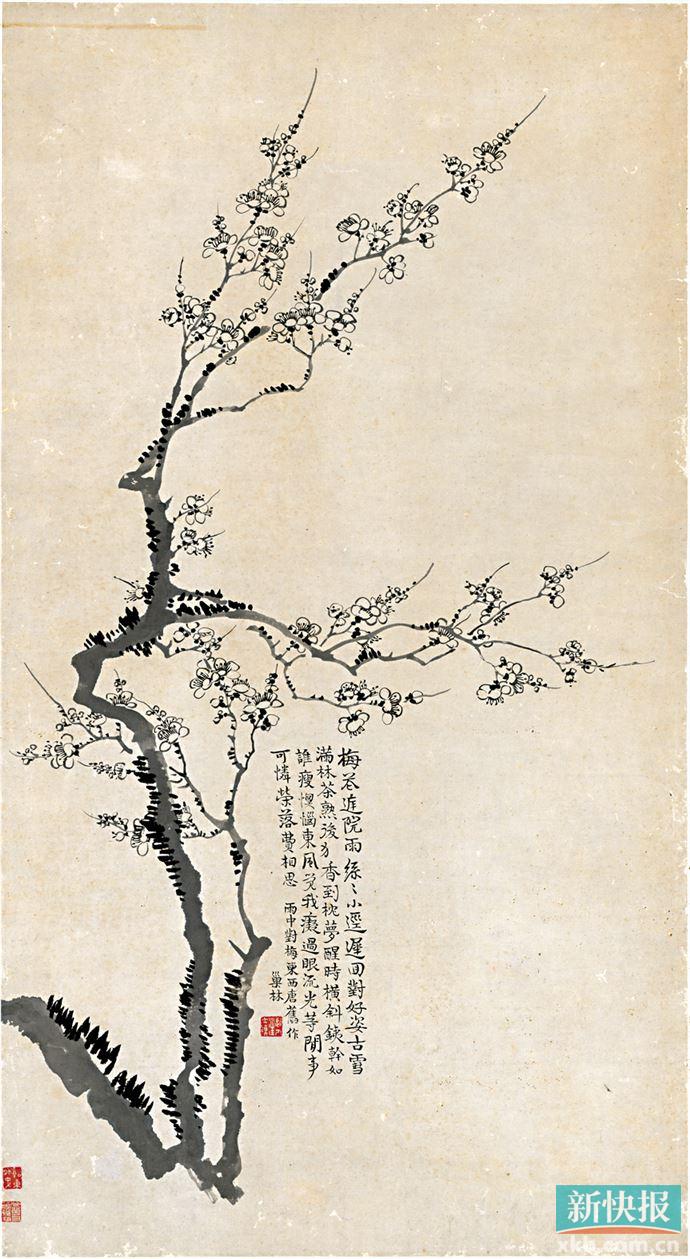

领异标新 ——清代扬州画派精品展

耳熟能详的“扬州八怪”,究竟怪在何处?诗书画印的结合,体现了这个群体怎样的独特个性?2020年8月28日-11月28日,“领异标新——清代扬州画派精品展”在广州艺术博物院举行。

是次展览给广州观众带来了49件(套)作品。通常而言,“扬州八怪”除了金农、郑燮、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔8人外,还包括华喦、闵贞、高凤翰、李勉、陈撰、边寿民、杨法等约15家。除了闵贞和华喦,其他13人的作品都有呈现。

扬州博物馆副馆长高荣向新快报记者分享了她在扬州画派艺术研究上的心得。“扬州八怪距今约三百年了,欣赏他们的作品,首先要将其置于当时历史情境下。今日我们看梅兰竹菊司空见惯,然而当时,他们以写意手法展现新的题材,是一种创新。在关注他们文人画创新艺术性的同时,更重要的是体察其思想性——从题跋内容、书法风格到各式印章,这些都是对画面的延伸,展现创作者的情绪和理念。他们了解民间疾苦,为人孤傲不羁,疏离主流审美,常借由作品表达不平之气,隐含对个性解放的精神追求。同时,我们也要注意到,在市场化蓬勃的当时扬州,他们为迎合部分需求,也留下不少应和应酬之作。”她说。

扬州画派作为艺术史上的一个重要流派,其影响力远达岭南。它在观念上的创新和技艺上的特点,直接给予了当时的苏六朋苏仁山乃至居廉居巢以正面启示。从石涛八大到扬州八怪,他们摈弃了画面的四平八稳,在跌宕中表现躁动,表现标新立异。同时,这种追求自我的姿态又和岭南画派的勇猛独行互为呼应。他们也拒绝甜俗、反映客观生活,这点和岭南的雅俗共赏生气勃勃也有共通之处。