位于清远阳山县岭背镇的小山村用“农+旅”打开了致富之门

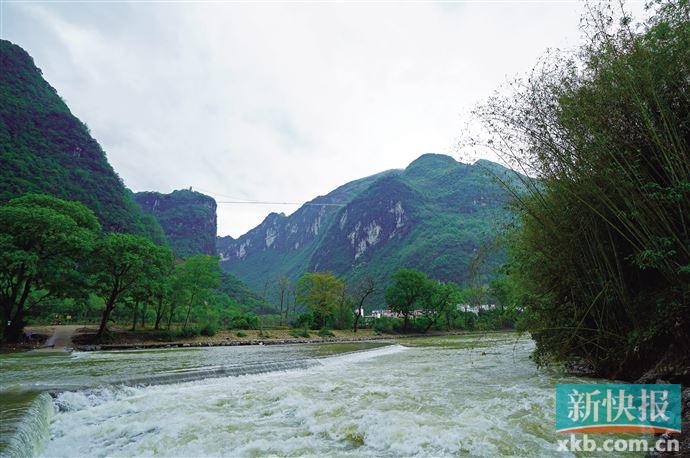

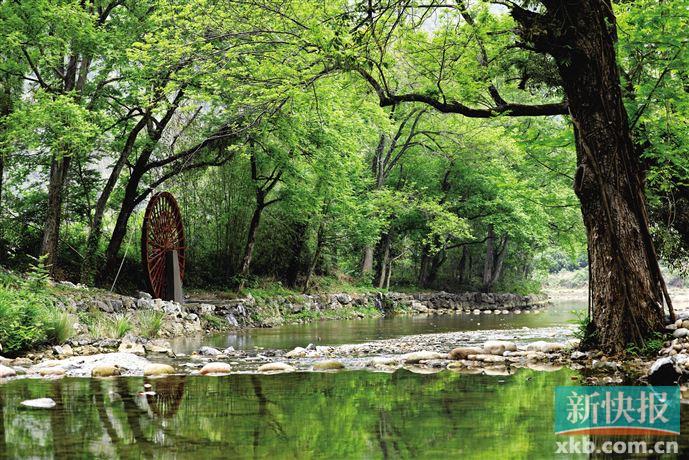

秤架河顺着山形地势绕村而走,两岸绿意丛生,清流潺潺向前,在勾连起热闹公路与静谧村落的小桥上,柚香和着微风将人围绕,心脾沁润间,青山绿树、白墙黛瓦、袅袅炊烟正落入眼帘……这是正走在乡村振兴大道上的清远市阳山县岭背镇蒲芦洲村。

长久以来,村民们只道家门前的青山绿水是寻常,而今“农旅”春风吹拂而来,得天独厚的生态资源成了蒲芦洲村的独特招牌;家家户户世代种植的沙田柚,在帮扶单位带领下走上了适度规模化经营的道路,仿野生石斛也正被酝酿成村产精品;村子前景明朗离不开“领头羊”,随着“蒲芦洲党建工作坊”“广外·蒲芦洲党建教育基地”等基层党建模式的“落户”,村里有了“乡村振兴农村适用人才”“金牌领路人”,越来越多本在外经商务工的村民回到家乡,曾一度寂静的蒲芦洲村正在重新热闹起来。

柚香深处有人家 村美宜居兴农旅

蒲芦洲村是被绿意笼罩的,11个村小组倚山而建,清澈明翠的秤架河川流而过,勾连起两岸古朴雅致的白墙黛瓦、精巧崭新的二层小楼,傍晚时分,如江滩村小组的孩童在紧挨着民居的文化室前的平整小操场上玩闹。“原来这儿是个杂草丛生的荒水塘”,广东外语外贸大学驻蒲芦洲村第一书记林安杰指着一旁被栏杆围起的小池塘说,开展人居环境治理等工作后,村里把原本邻近民房的水塘和荒地利用起来,建起了如江滩文化室。

房前屋后的空地小菜园也都搭起了篱笆,鸡鸭禽畜圈养起来,村道全部铺成了水泥路。清晨,几个村民在上面“流连”,前者挥动扫帚,后者推着装运垃圾的手推车。“现在村里有保洁员,每天都有人清扫,四处可干净了。”坑口村小组原小组长吴得明倚在路边的栏杆,看着眼前整洁平坦的环村小道说,“自结对帮扶以来,村容村貌越变越美,村民的卫生意识也得到了提高。”

林安杰打趣,刚来驻村时,进村便能闻到柚花香,但隐约中还夹杂着家禽异味,“现在能闻到的都是纯粹的柚香了。”除了随处飘散的柚香,村口的柚子造型标识、房屋上的柚子主题墙绘等等,无不透露着这里悠久的柚子种植历史,“现在村里还有3棵树龄达一百多年的柚子树。”

林安杰说,自2016年起,蒲芦洲村依托柚子举办起柚子节、柚花节(2020年因疫情暂停),7次活动吸引了十多万人次来观光,不仅让村里的柚子为人所知,更带来了发展旅游观光农业的机会。

现在,村里已经引进两家旅游公司。“我们来到这里,觉得很适合发展旅游,就有了意向。”在临水而建的游客中心,阳山县南岭山水旅游发展公司总经理肖志军介绍,蒲芦洲村“柚香民宿”将被打造成集旅游、养生、休闲度假于一体的乡村文化旅游民宿,目前主楼已封顶。另外,房车营地、水上乐园等项目也在推进之中。

站在坑口村抬头一望,便能看见横亘在两座大山之间的天云渡玻璃桥,这是广东峡天下景区的极限运动挑战基地项目之一。自2018年起,清远大之齐旅游开发有限公司便开始了景区建设,去年5月正式投入试运营。吴得明如今便在景区里工作,“每个月两千多元,家门口就可以上班。”

“大众”“精品”齐发力 农业产业新升级

除了满眼的绿,在蒲芦洲村还能看到生长在田间大地的缤纷色彩,首先便是柚花之白。

在素有“沙田柚之乡”美称的岭背镇,蒲芦洲村的柚子果大美观、口感甜脆、味道独特,被誉为当地的“沙田柚之王”。村子也在驻村工作队的带领下,打造沙田柚特色产业,不仅注册了品牌商标,更创新建立了沙田柚“三变”基地。

林安杰说,村民以土地、柚树入股,由合作社统一经营管理并提供产供售服务,村民除了售果收入,每年还能获得土地柚树的保底金、二次分红和基地务工收入。不仅让“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,还推进土地流转、实现了适度规模经营,林安杰介绍:“目前村里的沙田柚种植面积扩大到6000亩左右,在村‘三变’基地里,收成最好的种植户两年收入达到69000元。”

此外,蒲芦洲村还组织种植能手成立了“产业帮扶工作队”,分工划区对种植效果较差的农户进行技术指导,有需要的还派发柚苗、化肥等农资。销售上,蒲芦洲村在依托柚子节等打出名气拓展销路的同时,也入驻了各类电商平台。“我们还计划打造柚子公园,开发赏花、采摘、游览体验等项目,更好推动农旅结合,促进传统农业向现代农业的跨越发展。”林安杰说。

如果说全村11个村小组有10个都在发展的柚子是“大众产业”,那仿野生石斛种植基地里绽放的“五彩斑斓”,则是蒲芦洲村的“精品产业”。

2018年,仿野生石斛种植基地在蒲芦洲村立项, 3个大棚在路边的田地里建起。除了进行育苗和移植外,还有一个用于探索综合种(养)的大棚,“石斛架子下的水里还养着泥鳅呢。”林安杰说,蒲芦洲村石斛种植基地可以稳定为村里10多户村民提供就业岗位,直接带动原本的贫困户年增收3万元,辐射带动周边30多名农户种植。

支部健强人领路

乡村振兴动力足

在村貌越美、产业热闹的过程中,曾因青壮劳力外出一度寂寥的村庄也在慢慢重焕生气,“近些年回来的人越来越多啦。”蒲芦洲村村支书欧木养语气里满是欣慰。自小在村里生活的欧木养曾见证过家乡只有老人、儿童、妇女留守的情景,“2016年以前,村里的常住人口不到一半,但截至去年,已经有将近2000人常住村里了。”

欧木养说,看到这些年村貌巨变,且还在发展旅游,不少原本在外工作的青壮年都打算回来投入其中,“开民宿、农家乐……”欧木养说,现在村里已经渐渐有游客来了,知道最近几天,村民家的民宿房间都被订满了,他也觉得很高兴,“我觉得在我们村看到了希望。”

欧木养说的希望并非“空穴来风”。虽然从2011年起开始担任村支书,但他坦言,之前自己是没那么大的信心和底气去做工作的。可驻村工作队来到蒲芦洲村后,不仅优化了党支部,推行“四议两公开”工作法、构建自治法治德治“三治融合”基层善治体系、完善了基层民主管理制度,还把村里的优秀人才吸纳到“两委”班子里,提升了蒲芦洲村党组织的力量,也增强了群众的集体感和凝聚力。

“以前村民的思想容易不统一,要开展工作阻力不小,现在大家思想觉悟提高了、凝聚力强了,都希望村子越来越好,说要整治人居环境,村民都主动从自己家门前做起。”欧木养说,村干部挂点包片负责模式也让他深切感受到“党员带头”的重要,作为村里的“金牌领路人”和支书,他以前觉得压力很大,“但现在我很有信心,只想着怎么带领着乡亲们把事情做好。”

/ 采写:新快报记者 农艳芳 / 图片:新快报记者 龚吉林 / 责编:马壮 / 美编:吴煌展 / 校对:姚毅