500毫克月壤样品 365天借用期限

中山大学行星地质学研究团队带头人这样说

“月壤颗粒的粒径绝大部分都是小于5微米,可谓粒粒都是宝!未来1年借用期内,我们将怀着敬畏之心,对它们去开展高精度的科研分析。”7月12日深夜,中大大气学院空间与行星科学系行星地质科学研究团组带头人肖智勇副教授,向新快报记者详细解析了月壤研究的重要性和在接下来中大将如何开展的相关科研及其意义所在。

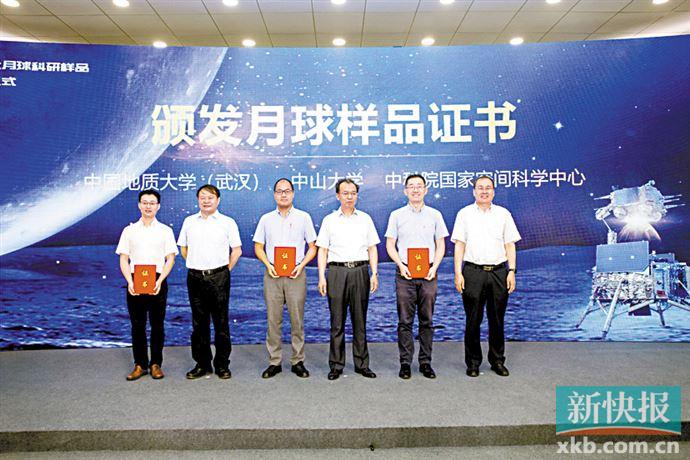

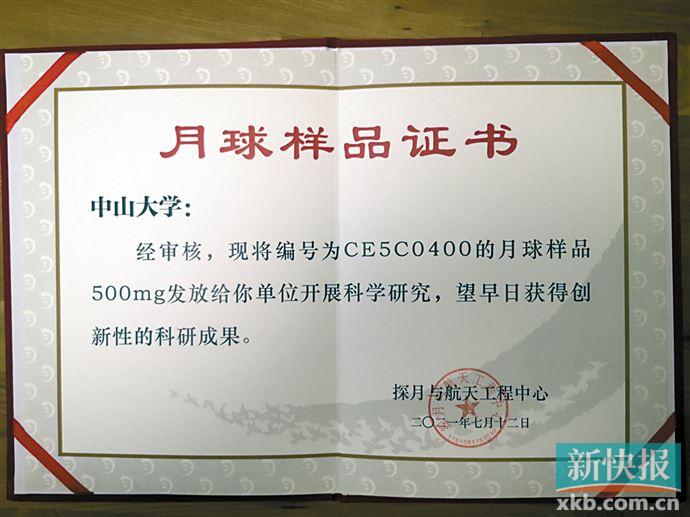

7月12日,国家航天局探月与航天工程中心在京举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式,标志着月球样品科学研究工作正式启动。来自13所科研机构的31份申请获得通过,样品发放总量共17.4764克。其中,中山大学获得500毫克月壤的一年借用期。

13日,肖智勇就带着月球样品回到中大专程为其打造的超净实验室,开展月球撞击过程和撞击历史的精细化分析和研究。

■采写:新快报记者 王娟

实习生 李一天 周彤

首批13家单位领取月球科研样品

2020年12月17日凌晨,嫦娥五号带着从月球上采集回来的1731克月壤和岩石样品,成功着陆。嫦娥五号任务,创造了五项中国首次。这也是人类44年来,再次获得月球样品。因此,此次月球样品的研究备受关注。

1731克月壤,每一克都弥足珍贵。2021年7月12日嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式上,领取样品的13家单位包括中国科学院国家空间科学中心、中山大学等,样品包括粉末样、岩屑样、光片样等。

由于样品极为珍贵,所以发放数量都是以毫克为单位,如中科院国家空间科学中心研究员刘洋获得粉末样品500毫克,中科院南京地质古生物研究所研究员殷宗军获得3份岩屑样品,分别为41.2毫克、22.9毫克、23.9毫克。

将围绕月球撞击过程和撞击历史展开研究

获得一份500毫克珍贵月壤的中山大学,也成为全国首批开始月壤研究的科研单位。

中大为何能尝得“头啖汤”?肖智勇介绍,为了响应国家深空探测战略发展的迫切需求,中山大学于2017年依托大气科学学院成立了空间与行星科学系,并陆续引进了一批深度参与国内外行星探测任务的青年才俊,开展相关教学和科研工作。

肖智勇就是在2019年11月份加入中大行星科学团队,然后组建了一个新的研究团组——行星地质学。目前,该团队已经拥有1个副教授、3个博士后和8个研究生。

作为团队核心骨干,行星地质方向的学科带头人,肖智勇从事相关研究已有十余年,参加过嫦娥探月工程系列的科研工作等。中大行星地质研究团队长期从事撞击过程和内太阳系撞击历史方面的研究,本次申请的样品围绕月球的撞击过程和撞击历史展开研究。

除了嫦娥五号样品分析工作之外,中山大学空间与行星科学系师生的研究对象涵盖了太阳系的许多天体,在行星宜居性演化方面已取得了一些原创性成果。到目前为止,已参与了包括嫦娥探月工程、火星探测工程、月球科研站建设等国家深空探测任务。

肖智勇表示,作为前去领取月壤的代表之一,他的内心是比较平静的。“因为未来还有更多的科研单位会加入其中,随着我国探月工程和行星探测工程接续实施,小行星探测、火星取样返回、木星系探测等工程任务将陆续实施。嫦娥七号将在不久的将来从月球背面取样,未来会有更多的机会出现。”

在他看来,可以在科研过程中积累大量的经验,“这对中大来讲,会是一笔宝贵的财富”。

打造超净实验室定制全年科研时间轴

根据要求,各科研单位将在开展研究的同时,要尽最大努力保护样品的原始性和安全性,最大限度减少研究带来的样品损耗,严格按照申请书上的研究方案开展工作,做好研究全过程的详细记录。

中大如何做?肖智勇介绍,虽然中大此次申请的样品是可以暴露的,但为了更好地进行科研,中大从一开始就设计了一套不暴露的实验方案。包括存储设备、24小时监控等,月壤样品从实验室拿出来时充满氮气,避免和大气接触,样品外有一个保护盒,最外层还有一个保险箱。如此层层加护,保障月壤样品从国家天文台取出,到进入保险箱,再到7月13日回到中大珠海校区的氮机箱,全程都会在一个全封闭的环境中,“就和从月球上返回地球时的理想气体环境一样。”

肖智勇告诉新快报记者,团队在中大珠海校区建了一个超净室。而中大此次获得的这500毫克月壤样品,就将会在这个超净室内完成挑选、分类和专业分析等操作流程和保存。

因为只有短短的一年时间,所以,中大一早就为样品研究量身定制了时间线。月壤来到中大后,中大科研人员将尽快完成前期处理和一些基本情况的记录,包括挑选月壤样品中的各类因撞击形成的产物。随后,中大将和国内一些优秀的实验室一起展开合作,进行专业的地球化学分析。然后再将所需的信息全部收集,从而分析月球的撞击过程和撞击历史等。

“挑选出来的样品就可以拿来进行暴露研究,但不低于九成的样品,还会一直保存在氮机箱里。借用期到后,这500毫克月壤,要完整归还给国家。”肖智勇说,这样后面会有其他的科研人员,可在他们科研基础上再做进一步的工作。

对话肖智勇

探索月壤中隐藏的地球演化奥秘

新快报:研究月球的撞击过程和撞击历史的意义何在?

肖智勇:整个太阳系的形成和演化都伴随着天体物质间的高速撞击作用,比如我们时常可见的陨石撞击地球。具体来说,对月球上面的撞击过程和撞击历史的研究,重要性主要体现在三个方面。

第一,月球表面的风化速率极低,缺乏像地球一样的大气圈、水圈和生物圈,因此月球上的撞击记录保存极佳。它形成的产物,就记录在我们现在看到的嫦娥五号的月壤里面。我们要寻找的对象就是这些产物,对它去研究,就能看到其撞击的历史和撞击的过程是什么样子。

第二,撞击历史的重要性。整个内太阳系的天体,水星、金星、地球、月球、火星,它们所受到的撞击历史是一样的,就是从概率上讲,撞向它们的物质的来源都是一样的。

撞击与地球上生命演化起源等密切相关,但地球上的撞击记录保存不全,我们就要去其他天体上去找,哪个天体最好呢?月球!

我们对月球的撞击历史的研究,能够支撑我们了解地球上是什么样的撞击历史,了解撞击与地球系统重大事件的关联,例如板块活动和生命的起源和演化是怎样进行等。

第三,我们对月球的撞击玻璃的研究,会支撑包括长期载人月球基地等登月和月球驻留等科学问题。

通过对月壤里面所含有的撞击玻璃的研究,会为未来的月壤探测计划提供很好的科学的支撑。

新快报:您认为,中国在行星科学领域该如何争取国际话语权?

肖智勇:在行星科学里面,我们现在共同面临的一个问题就是我们读文献中的中文参考太少了,引用的文章里,绝大部分是国外的文献,说明我们中国人在这方面积累太少了,这和我们中国做了这么多的探测任务的地位是极度不匹配。

我们需要静下心来,把这个样品拿回来好好地研究,仔细地琢磨,提出自己的理论,证明中国人有能力在月球的地质科学问题上提出一些自己不一样的想法,这无论是对学术还是对振兴民族自信心来说,都有好处。

新快报:在科研过程中,中大本科生是否也有机会参与研究?市民是否有机会一睹月壤真容?

肖智勇:中大大气科学学院已建成完备的本科生教研体系,我们鼓励本科生通过设置专项的本科生研习计划,参与一线的基础科学研究。在嫦娥五号样品分析过程中,也将充分考虑本科生的科研愿望,引导本科生从事样品分析工作。

对于市民是否能近距离目睹月壤真容,按照嫦娥五号样品管理的规定,我们本次申请的样品为科研样品,不是展览用品,因此不能直接用于公益展示。但我们将在样品分析工作结束后,积极向上级申报,争取满足广大市民的好奇心。