■收藏周刊记者 潘玮倩

我似乎又来到了广州中山大学康乐园西南角那座两层的小楼里,在一楼的一间朝北的研究生寝室中。容先生坐在折叠椅上,点燃一支烟,在缕缕烟雾中开始了和我们的谈话。他询问我们的学习情况,检查我们的读书笔记,并向我们谈他的曲折经历和治学道路。他那夹杂着浓厚广东乡音的普通话似乎至今仍在耳边响着。先生每到寝室来一次,我们便在墙头划一道道,不到一个学期,已经留下好几个“正”字了。先生多半在下午来,来得多了,只要走廊中那缓慢而略带搓地之声的脚步一出现,我们便猜想是先生来了。开门相迎,果如所料。

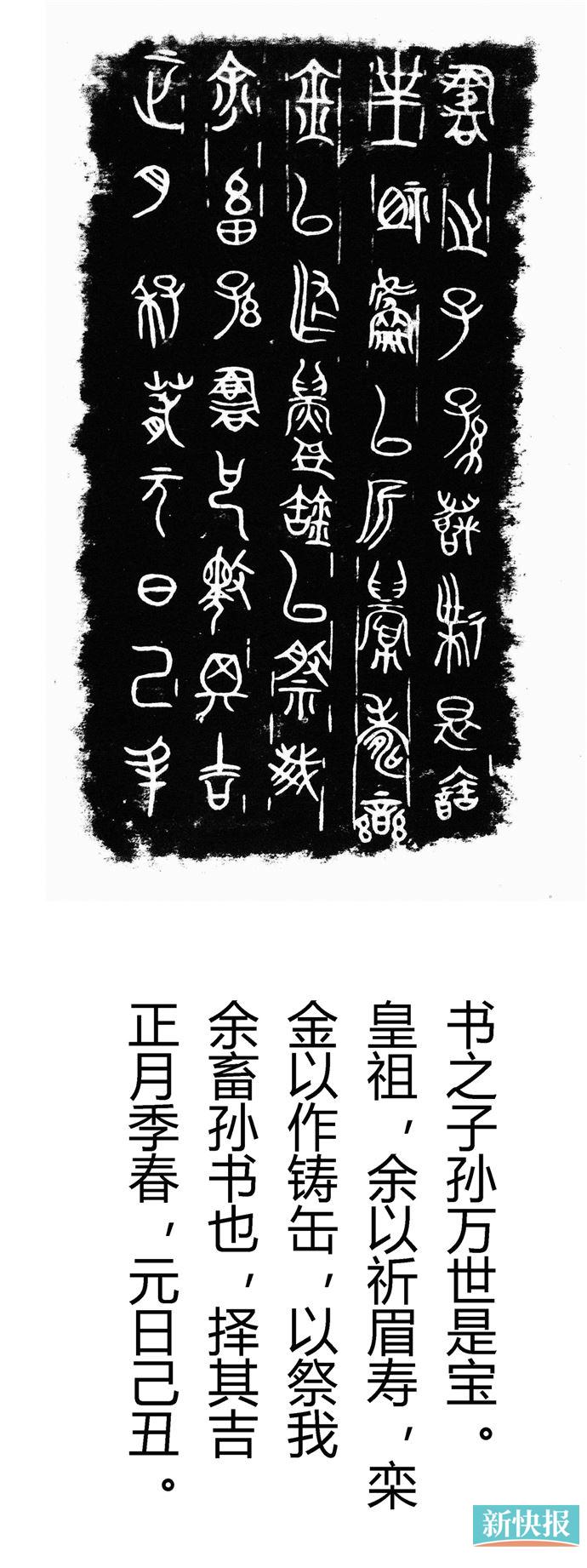

容先生曾经诙谐地笑着对我们说:“我是个中学生,现在要来教你们这些研究生了。”容先生中学毕业后没有继续升学。但他对中国古代文字的研究则早在中学时代就已开始了。先生十五岁时,即“从四舅邓尔疋治《说文》”,每天的课余时间,他跟随邓尔疋先生“或习篆,或刻印,金石书籍拥置四侧,心窃乐之”(《金文编自序》)。先生曾对我们说过:“吴大澂编了一本《说文古籀补》,有人又编《说文古籀补补》,补、补、补、补,干吗老是去补别人的呢?”先生决意摆脱前人窠臼,进行独创性的研究工作。他四处搜集资料,潜心研究,终于编成了我国第一部铜器铭文大字典——《金文编》,由此得到罗振玉的赏识,考入北京大学国学门当研究生。一九二六年毕业后,先后在北京大学、燕京大学、岭南大学及中山大学任教,成为我国著名的古文字学家。

容先生秉性耿直,从不隐晦自己的观点。当人们片面理解教学中“少而精”的原则的时候,容先生就坦率地表示:“由博才能返约嘛!”

……

1978年之后,容先生高兴地承担起培养研究生的任务,与商锡永师合作,破例招收了六名,接近解放十七年来招收研究生总数的三分之二。先生关心我们的成长,希望我们抓紧时间学习,尽快出成果。每次先生从我们寝室出来,我们要送他回家,他总摆摆手让我们回去。一次我们坚持要送,先生急了,说:“我在这里走了几十年,又不是不认得路。有这些时间,你们还不如多读点书好!”

……

中山大学古文字学研究室藏书之富,在国内古文字学界早有定评。其中不少珍本是容、商二老的私人藏书,而今公诸同好,为后学提供了良好的学习条件。如《三代吉金文存》、《商周金文录遗》、《甲骨文字集释》、全套的《中国文字》以及日文原版全套《金文通释》(作者白川静签名送给容先生的)等书,即使在一般大型图书馆里也不是常常能借到,在研究室里却开架陈列着,供人随手查阅。研究室的藏书一般没有复本,刚入学时,我们只能在室内阅读。研究室离寝室较远,有所不便。我们向容先生反映后,他亲自与有关人员联系,终于使我们能一本本地借回去看了,从此节假日的时间也得到了充分的利用。容先生要求你多读书,也想方设法让你多读书。我们到容先生家里借书,从来是有求必应的。已经毕业的研究生说,当年容先生还骑着自行车亲自把他们需要的书送到寝室里来。记得我们一入学,容先生第一次到寝室里来,从提包里拿出一本《金石书录目》,问道:“你们看过吗?”我们摇摇头。他说:“那就拿去,每个人都看看。”目录学是研究的基础。容先生推荐的是一本书,我们学到的却是治学的门径。《商周彝器通考》是治古文字学的必读书,在学校图书馆里借不到。容先生就把自用的那本借给我们。这本书是容先生四十年前的力作,早为海内外学者所推崇。在书中我们见到不少容先生修改增补的手迹,还夹着一张林焘先生当年在燕京大学读书时所做的作业,是关于古文字学发展概况的,成绩九十多分。大概容先生批改完毕后忘记发还林焘先生了。

……

容先生是广东东莞人,在北京度过了他学术生涯中十分重要的一段时期。《宝蕴楼彝器图录》《武英殿彝器图录》《秦汉金文录》《颂斋吉金图录》《海外吉金图录》《善斋彝器图录》以及《金文编》(第二版)、《商周彝器通考》等都成于北京。当时南方的一所大学以正教授的名义聘他任教,他婉言谢绝了。北京是学者荟萃之地,故宫、琉璃厂集中了大量商周青铜彝器及铭文拓片,它为古文字研究提供了优越的条件。正因此,正教授的衔头对于容先生反而没有多少吸引力了。“嘿嘿,我宁愿在北京当襄教授,也不去当正教授!”——这句话容先生在不同场合多次说过。那种庆幸的神情至今仍清晰地浮现在我脑际。这是他一生中关于出处的重要抉择,大概是先生得意的一步。而这种出处问题的抉择也正是我们后学经常容易失策的地方,容先生常常提到它,想来不无向我们敲起警钟的意思吧!

容先生的学风十分严谨。他的成名之作《金文编》已经出过三版,每版都有增益修改。第三版《金文编》出版后,又有大量有铭的商周铜器出土和传世铜器发现。为了搜集新资料,他以古稀之年亲自外出考察。每有所得,辄描记在书上。当我们翻开他手头的那部《金文编》时,就可以看到许许多多增补的字形和器名,有毛笔写的,有蓝笔写的,密密麻麻,布满行间,据统计,第四版《金文编》将新增器目约八百件,新增单字约八百个,新增异构重文约三千五百字,总篇幅将增加一半。第四版《金文编》已列为“六五”计划期间我国语言学科的重点研究项目,将由中华书局出版(编者注,1985年第四版)。它是我国古文字学研究的一座丰碑,铭刻着容先生五十多年来对古文字学的重大功绩,将永远受到后人的敬仰。

容先生是我们的指导教师,对我们始终十分亲切随和。我们每次到他家,他总要斟茶送烟,谈话在极为欢洽的气氛中进行。我们告辞时,他又总要陪我们下楼,送到门外,站在路边,目送我们远去,羊城多丽日,阳光洒满老人的全身,庞眉皓发,红光满面,微笑着向我们挥手——这就是我心中的容先生,一个永远不会淡忘的形象。

(本文由中华书局向记者提供,源于《读书》1983年第9期。原题为《忆容庚先生》。有删节。)

人物简介

陈抗,曾任中华书局编审。