知名藏家罗立火接受新快报收藏周刊采访——

■收藏周刊记者 潘玮倩

作为国内知名的关良画作大藏家,罗立火先生的部分藏品,也亮相近日在广东美术馆举行的“游艺东西:关良的风格史研究”展。近日,在接受收藏周刊记者专访时,罗立火分享了他的收藏和鉴赏心得。立足传统、心怀纯净之意,在戏剧人物画和油画的民族化进程中,关良进行了终身的探索与实践,成为艺术多元化里一个不可忽视的独特个案。

1

关良接受中国传统浸润没有间断

他只是曾换了一个地方受教

收藏周刊:您好,日前在广东美术馆开幕的关良风格史艺术展,名曰“游艺东西”,请问这里的“西”,对于关良先生的绘画观,以及其戏剧人物画的表现技巧,最大的影响作用是什么?

罗立火:这里的“西”,并非严格意义上的“西”,关良是“留学东洋”。1917年-1922年,他东渡日本求学,先随藤岛武二习画。后转入太平洋画会(后改称太平洋美术学校),与陈抱一是同学,随日本画家中村不折学习西洋画及素描、油画。受过法国学院派的传统教育的中村不折,是个“中国通”,也是《中国绘画史》的作者之一,作为著名的艺术家和文物收藏家,中村不折深受中国传统文化和东方美学的浸润。所以,师从中村不折,关良接受中国传统艺术教育的笔墨没有断,他只是换了一个地方受教。而且,当时的东京,作为中西方文化交汇的地方,当时的许多艺术思潮也给艺术家提供了广阔视野空间。

收藏周刊:所以您认为关良先生究竟是位现代主义者,还是一位传统回归者?

罗立火:都有,这两者不矛盾。

收藏周刊:关良在其回忆录中也曾提及对印象派、后期印象派、立体派以及野兽派等一些艺术家的关注,您觉得他们对关良的影响,体现在作品的哪些方面?

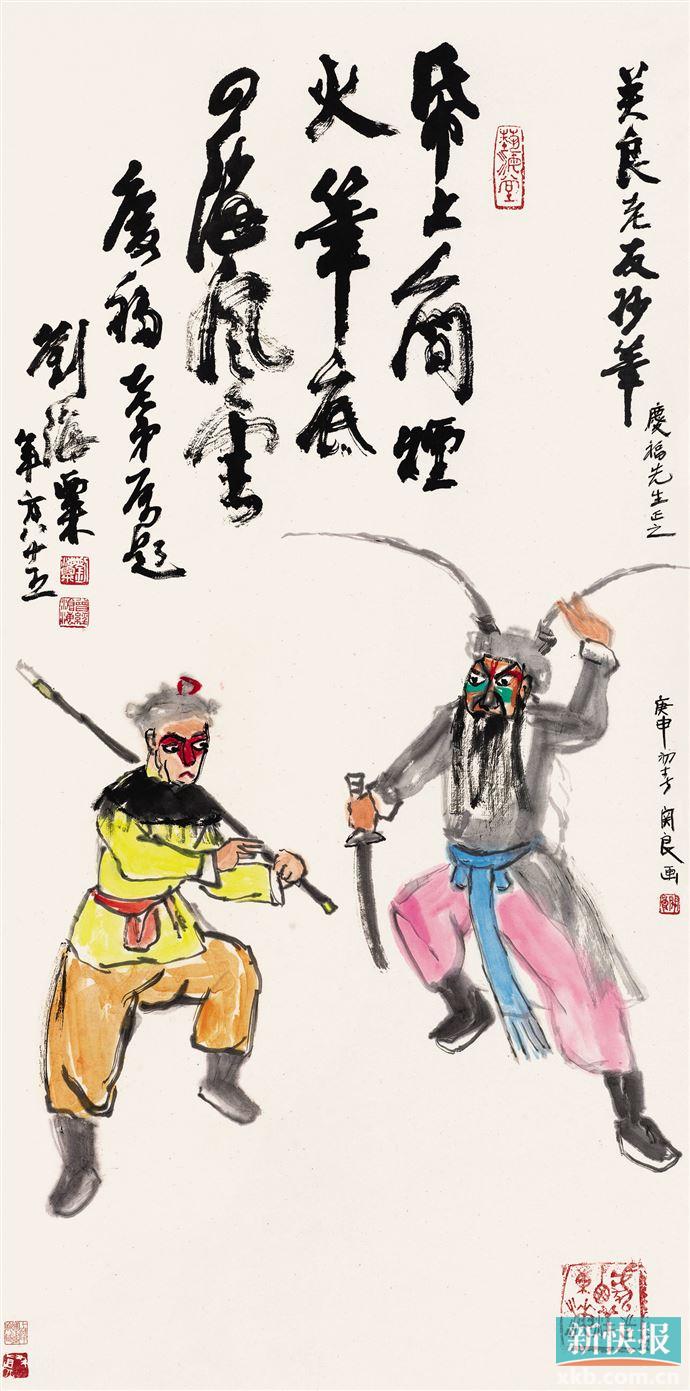

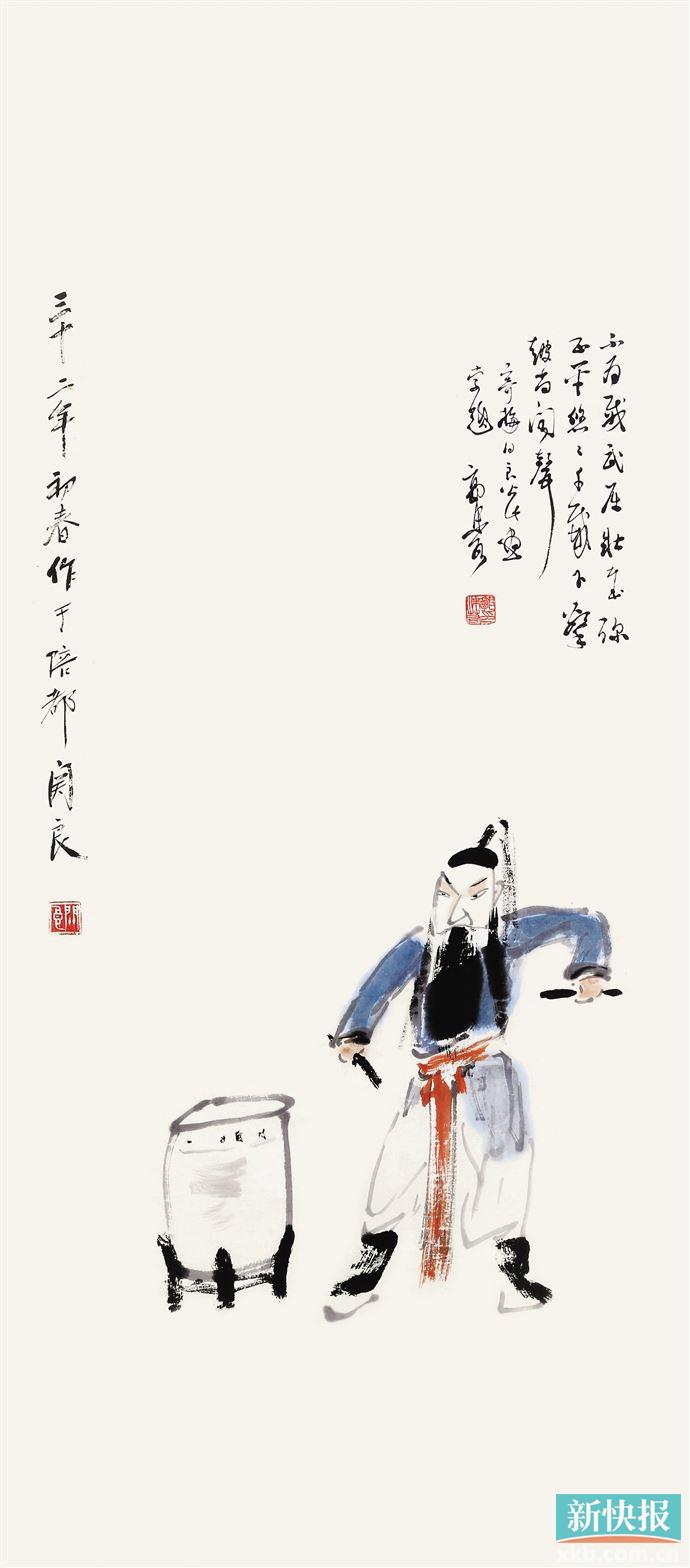

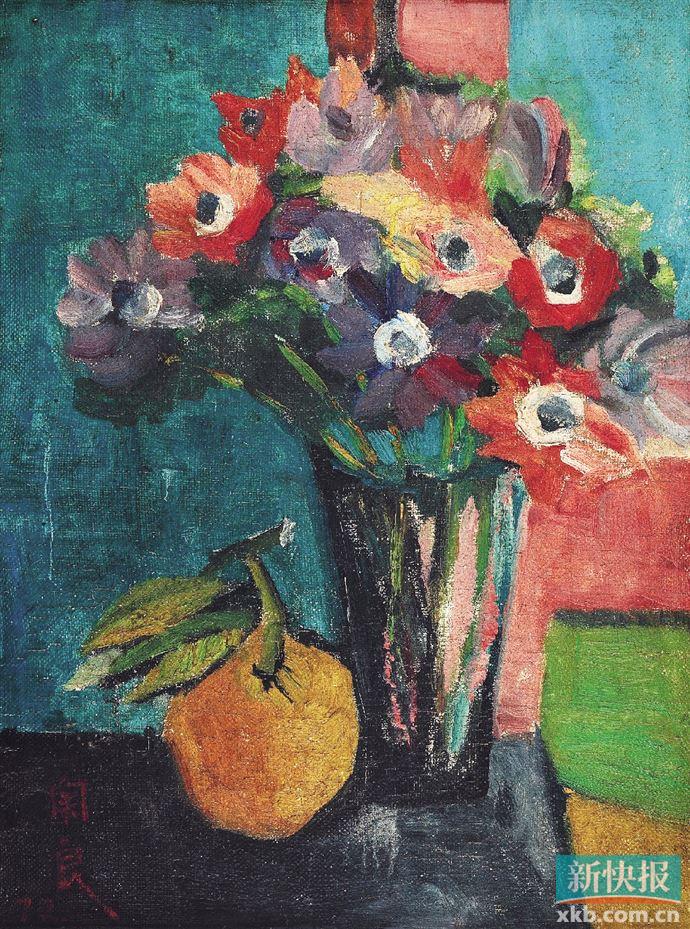

罗立火:本次展出有一张小幅油画,方寸之间,尽显艺术家独特语言和个人符号特色。戏剧,中国国粹,他能把这门艺术以油画等方式充分展露魅力,可见此时材质本体对于艺术家而言已经不成限制、不再重要。不局限于材质,关良是个真正的“玩家”。

2

他笔下人物的夸张、变形

其实都遵循法度

收藏周刊:李苦禅曾评说先生的画是“得意忘形”,但也有初识先生画的观众,直言它们“看起来像儿童画”,您如何看待先生画作的这种特殊风格?

罗立火:关良画作中人物的夸张、变形,都是有法度的。我曾经把他的画作投影放大到两三米去欣赏,当时就两个字:震撼!中村不折曾经写有一本《艺术解剖学》,艺术与科学没有分离,所以关良人物的夸张变形,在我放大后看来依旧充满法度和讲究,他对人物体态、身体线条和动作的规则其实都有科学把握。其实,太过写实,并不高级。

3

绘画是一个人综合素养的表现

收藏周刊:从“西”到“中”,艺术和科学的融合,当我们为关良的创作溯源,似乎就能找到他为何“成为关良”的答案。

罗立火:而且,绘画是一个人综合素养的表现。不仅从他的技法渊源,还有师生交往,乃至同好交流。关良当时与创造社成员郭沫若、成仿吾等人交往甚密,“为艺术而艺术”的独立性和唯美倾向对其有影响。而其所在的时代,风骨成为包括其在内的许多艺术家的立身关键词。他的风骨,他的民族自信,以及其深受的中国高古艺术的熏陶(其老师中村不折也从此源头收获甚丰),使其“成为关良”。

在戏剧人物画和油画的民族化进行中,关良进行了终身的探索与实践。临终之前,他还在创作川剧作品《潘金莲》。

收藏周刊:在关良先生创作戏画的六十年中,他对自身有何突破?

罗立火:他不停地实现着突破。譬如我们看到曾有件展品,是在瓷盘上绘制的山水,就是他在上世纪70年代的一种实验。事实上作为一位资深“大玩家”,关良一直在各个方面突破自己。他早年喜八大石涛,线条荒率;五六十年代其水墨炉火纯青,肆意流淌,笔墨浓烈;而到了晚年,他写大画,色彩更加浓郁,于雅趣之外更添奔放,有一种返璞归真的生趣充盈画面。

收藏周刊:当我们把关良的这种探索和形成,放在20世纪初乃至上个世纪的艺术进程中去看,其在艺术史上的重要意义是什么?

罗立火:关良把两种国粹艺术融为一体,创造了戏剧艺术人物画,形成了鲜明的艺术符号,个人风格很明显,这是一个艺术家最宝贵的地方。他同时是艺术多元化里面的一个不可忽视的独特个案。

4

深厚艺术修养

使关良成为“关良”

收藏周刊:作为国内著名的关良作品收藏家,您和先生作品,最初是因何结缘的?先生作品里,最打动您的是什么部分?

罗立火:我最早看到的是他的孙悟空题材。关良作品给我感觉就是充满阳光,美,令人开心。曾经有外国友人和我说,看到先生的画作,就仿佛在听戏,仿佛听到了戏的声音,他在这种画面的音乐感,也深深吸引着我。

收藏周刊:您如何看待近年来,收藏拍卖市场上,关良先生作品的成交和走势?目前拍场上成交价最高的先生作品是哪一幅?

罗立火:关良作品在市场上的走势,和藏家的修养及成长很有关系。作品里的现代性,他的“好玩”“有趣”,可能更加会引起我们下一代的关注。我们这一代人接受的是更为传统的教育,而随着改革开放,中西文化的交流增多,年轻的藏家视野更加广阔,同时,民族自信也日益加强。关良作品的价值,会被更多人所发现和认可。

我认为,所有的艺术品都应回归到艺术本性,收藏,也应回归到人性(所需)。关良本身就是一个票友,他一直在“玩”,他是一个“玩家”,他的创作,从某种意义上来说就是玩一样的性质。我们欣赏、收藏艺术品,也应感受到它的有趣。

一个艺术家怎样成就自己?从不会(艺术),到生,到熟练,到巧,到“巧”的时候,往往作品就可以卖钱了,但是,也只能换钱而已。关良的艺术,已经超越了前述层次,他不仅抵达了更深一层的“拙”,还最终实现了,或者说回到了“生”。此时的“生”是比拙趣更高的进阶,所谓平淡天真、回归自然,这种最原始最有生命力的“大美”,也是最高的艺术境界。

毕加索说他一生都在致力于如何画得像个儿童;苏东坡也提到论画于形似、见与儿童邻——其实这些艺术家到最后仍有一颗纯净的心灵。

收藏周刊:如何才能自始至终、从生到死,依然保有一颗纯净的心灵?关良先生是怎么做到的?

罗立火:他的风骨,他的“游艺东西”并且始终充满民族自信的、长期积淀的深厚艺术修养,使其成为关良。