广州是南海海上丝绸之路的发祥地,因水而成,因海而兴,一直以来,南越国宫署遗址所在地,既是两千年来岭南地区政治中枢,也是海上交通贸易管理中心。现在,“四海通达——海上丝绸之路(中国段)文物联展”,正在广州南越王博物院举行,备受关注。2017年,同一个地方,“南越国-南汉国宫署遗址与海上丝绸之路专题陈列展”也曾以广州为聚焦点,串联起从秦汉到清代的“帆影”。今天,我们拿起这本厚厚的同名“影集”,来对文物和历史,做一次“翻阅”。

■收藏周刊记者 潘玮倩 通讯员 黄巧好

壹

【探索远洋】

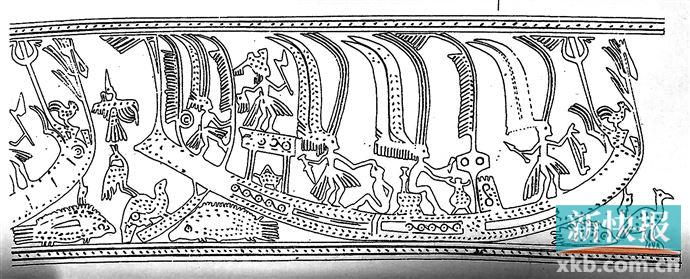

文献资料记载,越人善舟,习于航海。南越国宫署遗址和南越文王墓以及广州汉墓出土的海外遗物表明,最迟至秦汉之际,南越先民已利用季风沿着海岸线航行,与东南亚和南亚诸国进行交通和贸易往来。

考古资料表明,秦汉时期岭南地区的造船技术和规模有了很大的发展,为发展内河航运和沿海海上交通奠定了基础。

贰

【积极南拓】

三国时期,交州刺史步骘将州治迁至番禺,在南越王宫遗址之上筑立城郭,其后孙权又分交州置广州,加强了广州在政治、经济上的地位。随着造船业和航海技术的进步,孙吴时开辟一条自广州启航、经南海直达东南亚各国的航线,海上交往日益频繁。晋、南朝时期,经海上丝绸之路来到广州的僧侣、外国使节、商人络绎不绝,进一步促进了东西方文化、宗教、技术的交流与融合。

叁

【市舶始开】

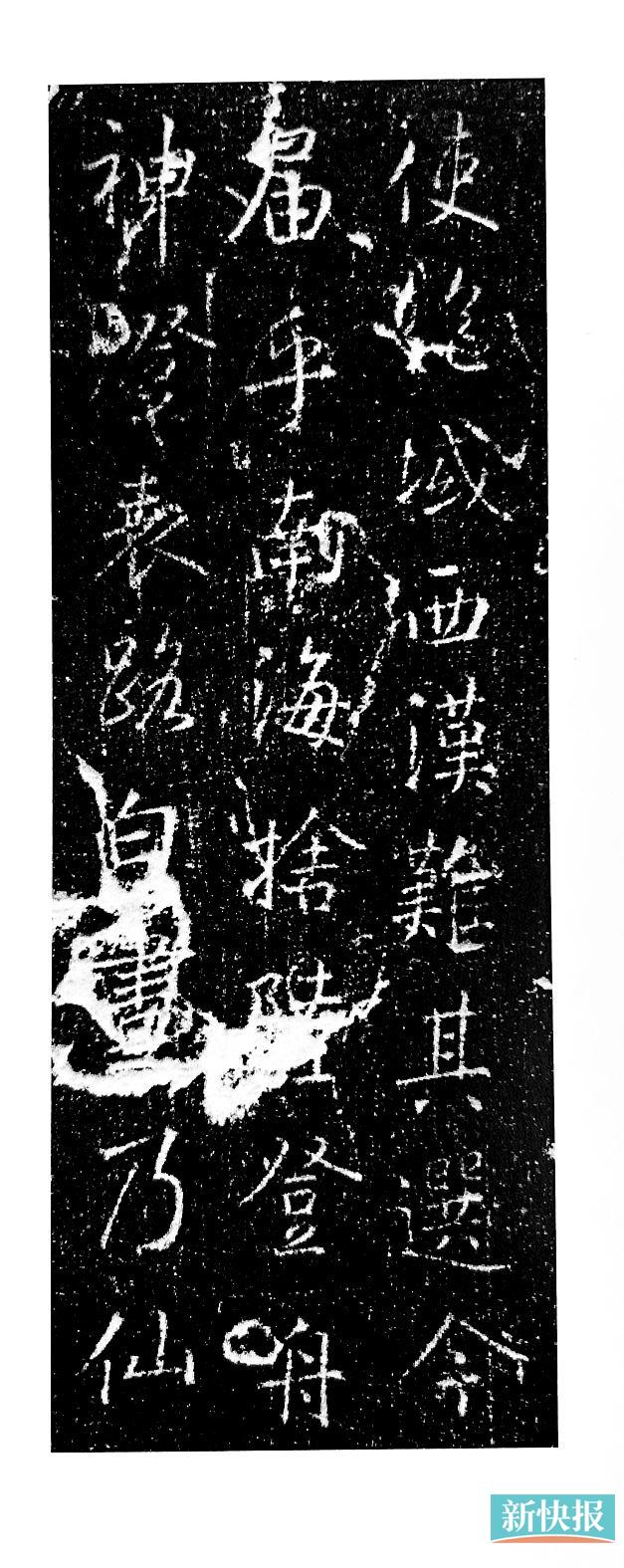

随着海上交通贸易的迅速发展,隋文帝于开皇十四年(594年)在广州建造了南海神庙祭祀海神,以祈求海贸平安。唐开元二年(714年)在广州首设市舶使,专门负责管理番货海贸,又在城西外国人聚居地设置“番坊”,招徕番商。唐代对外通道多达七条,其中“广州通海夷道”是当时世界上航线最长的通道,最远已达红海和非洲东海岸,广州成为当时中国乃至世界上最大的海上贸易港口。南越国宫署遗址是隋唐时期管理海外贸易事务的广州刺史署和节度使府的所在地。

肆

【以海强国】

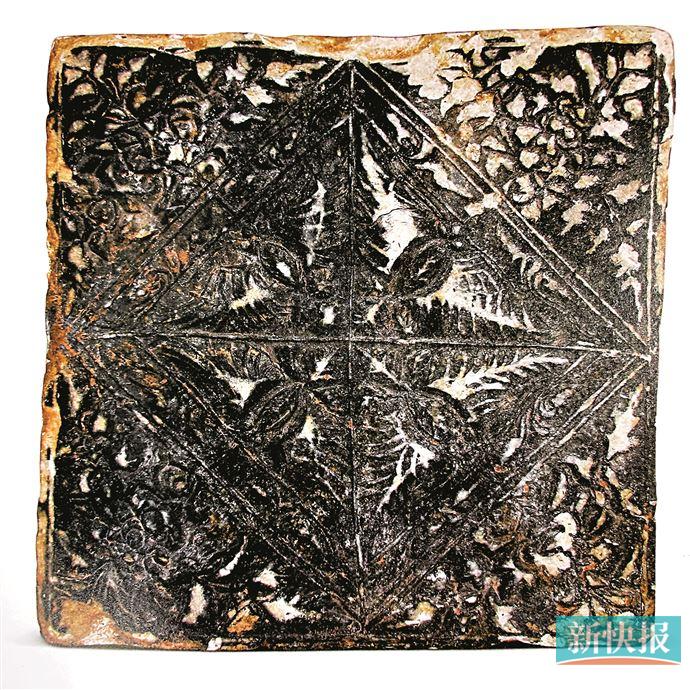

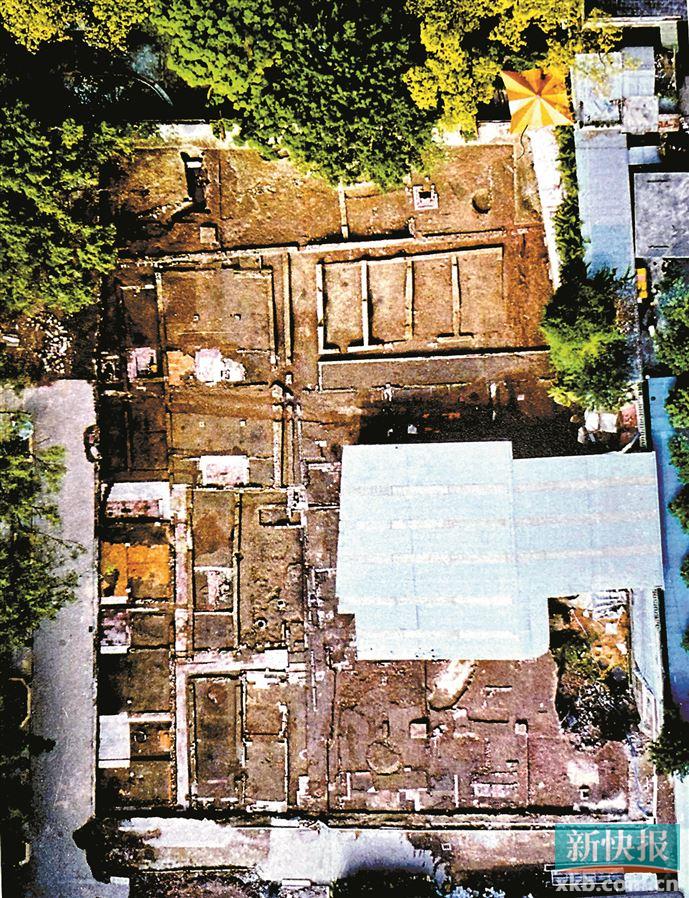

公元10世纪初,唐代灭亡,中国进入五代十国时期。位于岭南的南汉国极力发展海上交通贸易,一时间海上私人交易、官方贸易活动非常活跃,南汉国凭借海上丝绸之路的地缘优势快速发展。近年来考古发现的南汉宫殿及文物,极显雄伟与奢华,与文献中关于南汉皇帝悉聚南海珍宝营建宫室的记载相符。

伍

【帆影千年 长盛不衰】

宋元时期,海上丝绸之路进入鼎盛阶段,随着全国经济重心南移,航海技术的突飞猛进,广州通往世界各地的更多航线被开辟出来。明清朝廷基本上实行“时开时禁,以禁为主”的海外贸易政策。

但广州一直是开放的通商口岸,是全国与西洋进出口贸易的第一大港。明清时期,南越国宫署遗址一带仍是广州的中心——广东承宣布政使司署的所在地,直接管理着海外贸易的相关事务。清乾隆二十二年(1757年),将西洋“番商”限制在广州口岸进行贸易,使得广州的对外贸易处于垄断地位,促进了广州经济社会的发展。此后,海上丝路的管理机构由宫署遗址所在地逐渐转移至粤海关。

■本版文图来自《南越国-南汉国宫署遗址与海上丝绸之路》