中国美术学院院长高世名评价赵无极艺术:

日前,持续5个月展期的“大道无极——赵无极百年回顾特展”落下帷幕。自从上世纪50年代出国后,作为“留法三剑客”之一的赵无极,曾在国内举办过数次展览,而这一次,应该是回顾他艺术最全面、完整的一次。

龙年春节大年初四的西湖,人头涌动,游人如鲫,位于西子湖畔的中国美术学院美术馆同样游客不断,即便特展的百元门票不菲,依然阻挡不了人们对“抽象艺术”关注的热忱步伐。新快报收藏周刊记者在现场看到,展览悉数呈现了赵无极重要的油画作品及水墨、水彩、版画、瓷绘和相关文献共计200余件,其中油画作品129件,以六大板块多角度系统梳理赵无极在不同时期的艺术探索,全面反映赵无极从东方到西方然后回归的艺术历程。中国美术学院院长高世名表示:“他的艺术贯通了东西两大文明传统,创造出现代主义的东方风格,让中华文明的根源性精神在现代艺术土壤中结出硕果。”

壹

“是塞尚帮助我重新成为中国画家”

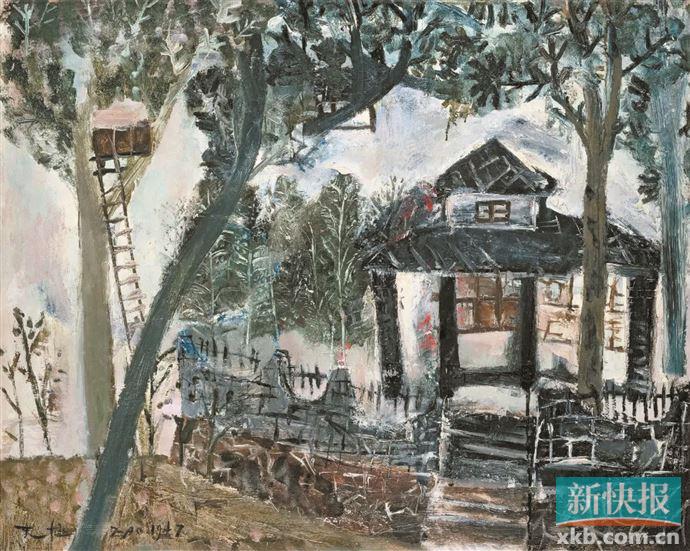

赵无极曾言:“每个人都有一个传统,我则有两个。”生于1920年的他,自小接受中国传统教育与书法启蒙,早年入读国立杭州艺专,服膺林风眠、吴大羽先生融合中西的艺术主张。而他善于学习,尽其所能吸收一切,在叔父给他的一些明信片和从国外期刊找到的复制画上,他受到了极大的启发,更如饥似渴地学习借鉴。“我要改变画法”,他曾这样写道。这段时期,他受马蒂斯、莫迪里阿尼、夏加尔的影响,创作了《我太太的画像》《婚礼》《画像》等作品。后来,对塞尚的追崇尤为强烈,他甚至说:“是塞尚帮助我重新成为中国画家”。

1948年,赵无极赴法深造。初到巴黎,他的画作仍是对生命记忆的表达。他开始在欧洲各处走动,在不停的旅程中,沿途抓住眼所见体所验。他出发去认识西班牙、意大利、荷兰、英国,他走遍了意大利的城市、山峦,到过法国的塞纳河、圣心教堂。就在他画“旅行笔记”的时期,他累积了对欧洲风景的体验。从主观的轮廓,从先于眼见的臆想外形出发,赵无极开始走向世界的最深处。

尤为值得一提的是1951年,他赴瑞士参加作品展并参观了伯尔尼市内的一些博物馆。这是一次非常重要的旅行。因为尽管在杭州读书时,他就接触过克利的作品,但这次是他第一次看到克利的真迹。克利作品的诗性抽象让赵无极顿悟中华优秀传统文化的创造性转化的潜能。

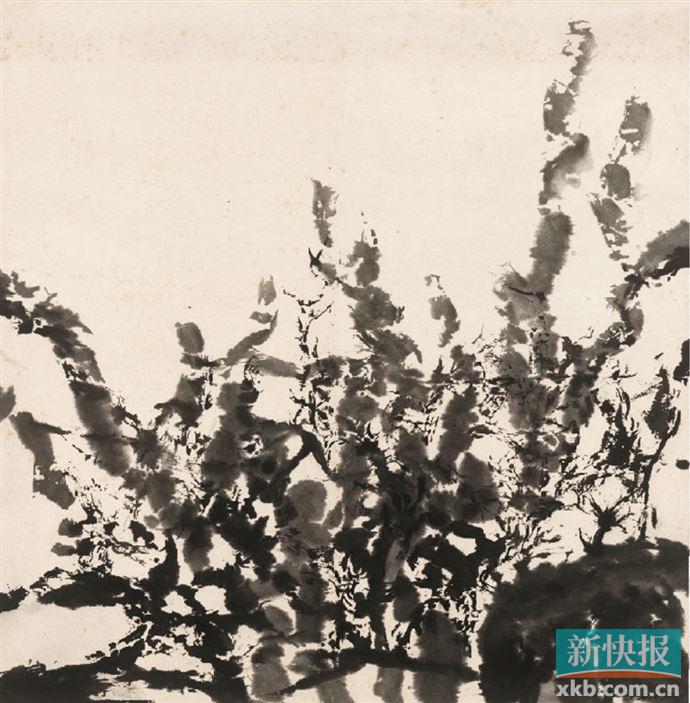

他的思想开始“反刍”出国前对中国传统艺术的学习,他开始以甲骨文、青铜器铭文为灵感,用想象的书符创造形体,营造空间。高世名评价称:“以保罗・克利式的现代绘画语言摹写甲骨金文的拙朴古意,或以表现主义的狂飙涂抹响应草书的笔势与章法,或以山水画的丘壑内营演化浑茫天地以响应莫奈,或以奇崛的构图、恣肆的笔法致敬屈子与李白。”

从赵无极的作品《21.09.50》中可以看出,这是赵无极在克利于1930年创作的《走向空白边界》画作基础上所作的进一步发展与延续。他曾在谈到克利的影响时坦言:“在某种程度上,我的画变得晦涩难懂。静物、花卉与动物不复存在。我试图通过符号,描绘某种可以在几近单色的背景上呈现的想象之物……然后,逐渐地,符号变为形体,背景成为空间。”

贰

“我力图表现运动,不论迂回缠绵,抑或风驰电掣”

1957年,赵无极在美国旅行时,结识了纽曼、罗斯科等抽象派画家。抽象表现主义扩展了他的绘画视界。1958年起,他不再为作品命名,而是以作品完成的日期命名。从这时候开始,他从形象和字符中解脱出来,将自己抛入绘画之中。至此,他的创作逐渐演化为一场肉身与画布搏斗的行动,在自发性的书写挥洒中,逐渐生长出山水意象。

“但愿有足够的时间让我画完正在创作的最后一幅画,它比刚完成的前一幅更大胆、更自由。”他的绘画面向生活,而生活也面向绘画。他把自己投入未来,追求进步和未知的结局,从这个意义上说,他的画是一种智慧。“作画的喜悦。”他常挂在嘴边。无疑因为作画令人感到自己活着,与创造的本质完全融合。关于自己的创作,赵无极也曾试图通过言语诠释,“我力图表现运动,不论迂回缠绵,抑或风驰电掣,我想借着对比色或单色的多重震颤让画面跃动起来。”

叁

“实现自我生命突破的东方精神的精髓”

中国文联副主席、浙江省文联主席许江回顾了1985年初夏,在赵无极绘画讲习班上的情况,“我跟随他学习一个月,画了两张人体,一张肖像。作品犹存,常忆常新。”回想赵无极绘画讲习班的岁月,最让许江难忘的是每天在写生中间休息的时候,大家围坐在赵无极身旁所展开的坦诚交谈。“赵先生话不多,反反复复说的主要是:‘向民族的优秀传统学,向世界第一流的大师学,两方面结合起来,加上自己的个性,这样自然而然地融合起来,形成自己的风格。这个风格不应该是地方性的,而应该是国际性的,世界越来越小,东西方互相渗透,中国画和西画的界限已经不存在,不要找个套子将自己套住,应站得高,站在世界艺术之上。’在这里,赵先生提示的,不是简单地回到传统中去,而是思考如何站在世界艺术之上,这正是一个至今依然发人深省的命题。”

赵无极百年回顾特展总顾问多米尼克・德・维尔潘认为,赵无极重新发现并采用了宋代山水画的原理。当他谈及中国绘画,往往指的是宋代绘画。宋代的艺术作品通常具有创新性,后世多有模仿。“矛盾的是,赵无极总是在东西冲突中领略宋代山水画的丰富内涵,尤其是意大利画家的作品,比如契马布埃。赵无极谈到自己早年参观美术馆的经历时说:‘这让我想起了中国的山水画,金色部分给画面造成圆洞,这些圆洞使画面得以呼吸。金色的光环造成奇特的透视,雾霭将画面分割出层次,多么神奇的构图。’”

赵无极的确也曾言:“我让画面呼吸,画面替我呼吸”,绘画在他生命中如同呼吸般自然,亦如同呼吸般不可或缺。对此,许江认为,“呼吸”的生命征候,包含两方面意涵:一方面指伴随绘画的动作行为,另一方面指绘画表现的气韵。他的这种提示似乎与抽象艺术的放怀写意相关联,其中却包含了让绘画来化生精神、放怀写意、超越概念,实现自我生命突破的东方精神的精髓。

人物介绍

赵无极

享誉中外的华裔法籍著名画家。1920年出生于北京,1935年入读国立杭州艺专(中国美术学院前身),师从林风眠。1941年留校任教,1948年赴法深造,1985年受当时的文化部邀请回母校举办绘画讲习班。2003年当选法兰西艺术学院终身院士,2013年辞世于瑞士。他融通中西,创造了极具特色的艺术风格,其作品系统收藏于全球150余个重要博物馆美术馆,如法国蓬皮杜艺术中心、英国泰特现代美术馆、美国大都会艺术博物馆、美国现代艺术博物馆等,为东西方文化交流作出了独特贡献。

■收藏周刊记者 梁志钦