在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝

在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝。七夕前夕,记者在采访广州古墓发掘时,还真的看见了“鸟”,也看见了古人“在地愿为连理枝”的“践行”。

2024年8月8日,“广州动物园麻鹰岗墓地发掘获重要发现”新闻发布会在动物园举行,此处考古发掘清理了从西汉到明清时期墓葬148座。现场展示的精美出土文物中,一件“清代翠鸟银发簪”十分抢眼,其约有手掌长,簪体如弯月清秀,顶部翠鸟颜色青葱,羽毛刻划丝丝分明。器物精巧,想当年妆扮起来,人也是尽显灵巧。

而更能让人感受到“情意”的,是一座保存较完整的南朝夫妻合葬墓。

“这是双室墓,但是,两室之间有‘窗’。”也就是说,这两件墓室是连通的,黄泉之下,两人依旧能互相“看见”。

记者沿着梯子往下进入。在听完广州市文物考古研究院麻鹰岗墓地发掘现场负责人张百祥的介绍之后。

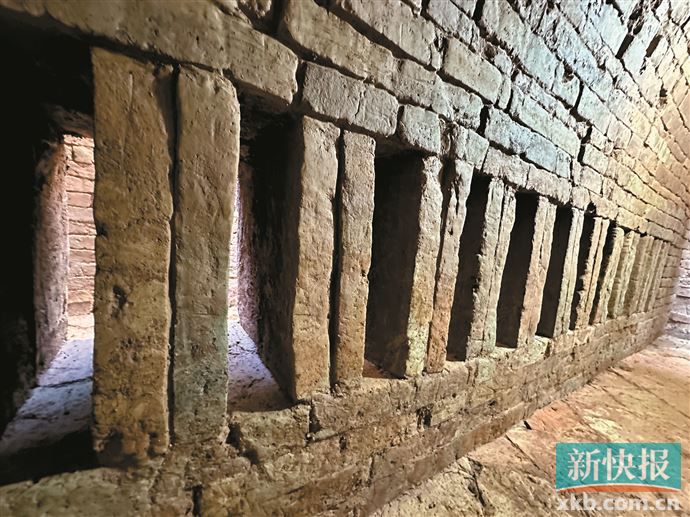

“这个墓的结构是双斜坡墓道、单排水沟、双甬道、横前堂和双后室。”他的话犹在耳,记者已通过西后室上面的“盗洞”进得里面。西后室宽约一米,十分低矮,需弯腰走动。一弯腰,就清晰看见东边的墙上,有细砖隔筑成的一排长窗,就是所谓的“直棂假窗”,窗棂之间每每空隙约30厘米。

从西厢,隔窗望向东厢,看得是清清楚楚。这边是一个“房间”,那边也是一个“房间”。

这里应长眠过一对夫妻。

东西两后室,不仅以“直棂假窗”相通,往南两步的横前堂,也把彼此连通(所谓登堂入室,正确“步入”顺序应如是)。横前堂的地面中央,有一个凸起的正方形祭台。“当时,青釉划莲花纹瓷碟等两件文物就被发现于此”,张百祥介绍。

这时,非常猛烈的阳光从盗洞里打了下来,东后室的敞亮让人觉得就在人间,而西后室里悬挂着的白色灯泡又如一轮耀眼的明月,照见这“房间”里细致的墙砖堆累、执着的条条窗棂——

像是一直在彰显,一千五百多年前,当时的设计者、建造者和拥有者,对“生死相依”的确凿践行。

他们也许度过了幸福且安稳的一生,然后同眠在这样精致且安稳的“房间”里。

链接

七夕缘何成七夕?天上星辰话你知

为何七夕成了七夕?这一切要从天上说起。星星一直陪伴我们,不管是在三千多年前,还是现在。有一部书,最早记录了织女星,它说:“七月,初昏,织女正东乡”。(“七月,秀雚苇。狸子肇肆。涅潦生苹……初昏,织女正东向。时有霖雨。灌荼。斗柄悬在下,则旦。”)

这就是《夏小正》,中国现存最早的一部农事历书,相传为孔子和其弟子编撰,原为《大戴礼记》中的第47篇,其中有些篇目反映了夏朝的真实情况。

人间风月,早有研记,《夏小正》记载了恒星、北斗、银河等的出现时间和位置,这是当时农业快速发展的必要条件。所以到了东周,孔子还主张“行夏之时”。

高悬天顶、璀璨夺目的织女星早就引起古人注意,并根据它的方位变化作为观象授时的依据之一。而根据天文学者的推算,《夏小正》时代七月份的黄昏,织女星恰恰升到了一年当中的最高点。每当黄昏之后,农人们仰望头顶的夜空,总会看到明亮的织女星最先出现在深邃的天幕上,他们便知道,七月到了,秋天来了,收获在即。

夏秋之交,也是做新衣和晒衣裳的好时光。此时,人间的织女迎来她们最忙碌的光景。《七月》通篇皆言时令,起首就以“七月流火,九月授衣”引出,并谆谆告诫,“无衣无褐,何以卒岁,”这首诗就是一首流传于纺织娘之口的歌谣。

到了东汉,七月七这个具体日期出现,并渐渐成为女子的一种活动。大家“乞巧”,希冀自己心灵手巧。

当然,希望自己“长得美貌”“嫁个如意郎君”之类也在许愿之列。

有一项活动“乞得巧”,大概是这样玩的:“把水晒在太阳下晒出一层膜,妇女将绣针投入水中,便会浮起来,看着水底形成的各种针影,能够映出花朵、鸟兽、鞋子、剪刀等特殊形状的,就叫‘乞得巧’”。(《帝京景物略》卷二云:“七月七日之午丢巧针,妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮。看水底针影,有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧。”)

唐人崔颢的《七夕》诗就曾这样描述长安七夕节穿乞巧针的风俗:

长安城中月如练,

家家此夜持针线。

仙裙玉佩空自知,

天上人间不相见。

求心灵手巧,求美满幸福,应是七夕这个节日最早的所愿。

后来的事情大家都知道了,七月七日长生殿,夜半无人私语时,乃至到了现在,农历七月初七,已经有了更多、更丰富的内涵。

不管是为自己求,还是与他人伴,彼时、此时,节日、平日,大家的向往和祈愿,其实,往往相通而相同。

(部分资料来自马东峰、张景忠《用年表读懂中国史》,刘宗迪《七夕故事考》,故宫博物院)

■收藏周刊记者 潘玮倩 文/摄(除署名外)