9月11日午间,我国自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭,在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出关键一步。

本次任务是国内首次实现垂直起降返回火箭空中二次点火、跨音速大动压环境下“栅格舵-冷气姿控-发动机”联合制导控制,以及高空风实时风修技术工程化应用等技术验证。

试验中,火箭起飞后约113秒发动机进行了一次关机,火箭靠惯性飞行至距离地面10002米的最高点,随后经过无动力滑行约40秒后,火箭在距地面4.64公里处发动机二次点火,最终在距离发射工位3.2公里的回收场坪实现软着陆,总飞行时间200.7秒。试验经历“上升-发动机关机-无动力滑行-发动机空中二次起动-软着陆”过程,各项指标均满足预期设计。

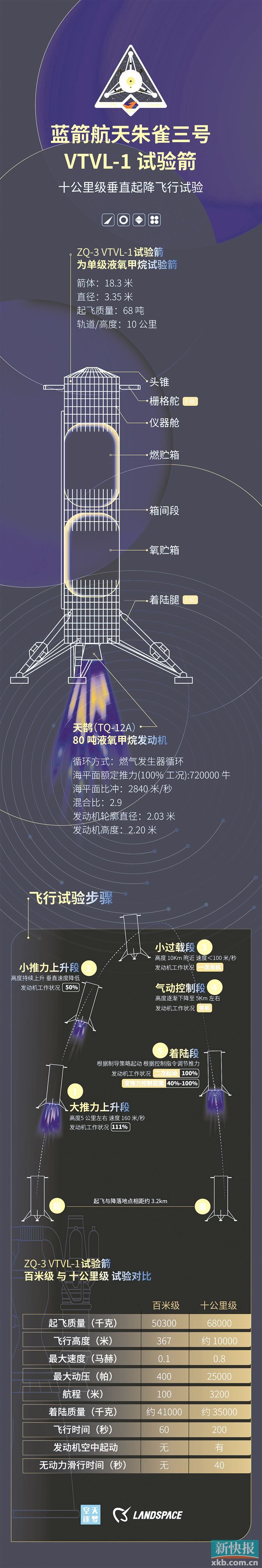

蓝箭航天专家介绍,该试验箭为单级液氧甲烷火箭,箭体直径3.35米,长度18.3米,起飞质量约68吨,起飞推力800千牛,装配3组着陆缓冲支腿,新增4片栅格舵系统,采用与朱雀三号火箭一致的高强度不锈钢箭体结构;搭载一台已实现连续入轨飞行验证、与朱雀三号火箭同型的80吨级天鹊-12(TQ-12)改进型液氧甲烷发动机,具备正交双摆、45%至111%变推力调节和多次点火能力。

今年1月,朱雀三号火箭完成百米级飞行试验任务。本次任务的试验箭是以全尺寸发动机构建的工程样机,作为蓝箭航天重复使用火箭工程研制的重要一环。通过两次垂直起降回收试验,型号团队成功验证了多项重复使用火箭关键技术,为朱雀三号未来的首飞及回收奠定了基础。

像回收可乐瓶一样回收火箭?

“中国航天之父”钱学森在1963年出版的《星际航行概论》里曾这样设想:“运输火箭,不论第一级的大火箭也好,第二级的小火箭也好,只要加上翅膀,是能够飞回地面的,所以运输火箭是可以用许许多多次的。”

伴随一句“3、2、1,点火!”的口令,火箭腾空而起,冲上云霄。这是大多数人对火箭发射的印象。火箭飞入太空,一条漂亮的抛物线就是大家记忆的全部了,很少有人关心它还回不回来。

的确,2015年以前,火箭都是一次性消耗品,发射升空就不再回来。然而,2015年“猎鹰9号”的成功回收,创造了历史:原来火箭也可以重复使用,“航班化发射”并非不可能。

那么,为什么要像回收可乐瓶一样回收火箭?火箭回收难在哪儿?一枚火箭从“离家”到“回家”,一共分几步?

1

为何要回收火箭?

让火箭“飞回家”,到底有什么好处?三句话——降本、增效、提质。

最直接的是成本的控制——回收再利用,成本自然摊薄。

其次,火箭可回收,意味着发射频率上去了,这是产业扩容的希望所在。传统火箭发射必须留出至少两个月的准备期,还得紧盯时间窗口“看天吃饭”。“可回收火箭不同,仅需简单修复维护就可再次发射,火箭利用率、发射频率、发射灵活性的大幅提升,将极大提高快速进入太空的能力,大规模的太空探索与开发就有了可能。”深蓝航天创始人霍亮说。

此外,可回收火箭的运力升级,有助于太空探索整体提质。“当前,大型星座组网尤其需要大运力、低成本、高频次的火箭发射,大型可重复使用火箭正可支撑我国互联网星座工程战略。”蓝箭航天火箭研发部总经理、朱雀三号总指挥戴政说。

2

回收火箭有几难?

路线图是简明清晰的,但化图纸为现实却异常艰难。

它的“回家”,大致分三步。第一步是箭体分离、姿态调整。点火发射的火箭,上升到100多公里高度后,一级的发动机关闭,二级与一级分离。一级要返回地面,首先得“调头”,也就是姿态调整。第二步是减速。掉头后的火箭进入返航过程,速度很快,此时需要把速度降下来。第三步是着陆悬停,火箭回到原地的理想姿势是尾部向下,头部在上,因此需发动机第三次点火,调整姿势,并给火箭一个反推力,使着陆时它的加速度与速度同时降为0。

3

为什么“回家”比发射还难?

最难的是“回得准”。东方空间公司引力二号火箭总设计师黄帅强调,火箭能顺利返航,必须有一套精密算法仔细指点。

“落得稳”也不容易。火箭返航中,下降姿态、着陆角度都必须得到高精度控制,一旦着陆角度不对,火箭就可能倾覆,引发燃料外泄导致爆炸。要知道,火箭里有大量精密的电子元器件,要确保这些“宝贝”能够再次使用,必须点满它们的缓冲技能值。

还有个难点是“用得久”。深蓝航天副总经理郑泽介绍,可回收火箭要经受多次重复使用、多次再入大气层的考验,就需要采用强度高、耐高温且超轻薄的新型复合材料,攻克一系列材料性能难关,发动机等部件的可靠性要求尤高。

■图文来源:综合新华社、央视新闻客户端等