从“酒香飘四海——宋代广州公使酒库与中国酒文化”展说起

■收藏周刊记者 潘玮倩 通讯员 南越王宣

南越王赵佗“超长待机”活了103岁,竟和他喝酒、吃枣有关?苏轼来到惠州后很兴奋地自酿“万家春”“罗浮春”酒,是因为这里“政策宽松”?武松在景阳冈前喝的“三碗不过冈”,难道是葡萄酒?近日,在南越王博物院(王墓展区)举行的“酒香飘四海——宋代广州公使酒库与中国酒文化”展中,记者获悉了展品背后的许多“秘辛”。

本次展览综合呈现了中国酒文化,并结合广州及各地考古研究发现成果,且以海上丝绸之路为部分讲述背景,角度专业、文物独特。展览由南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、广东省文物考古研究院、广东民间工艺博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)主办,由长沙铜官窑博物馆、九江双蒸博物馆协办,并获得了12家文博单位给予大力支持。

记者在展览现场,经由南越王博物院副院长李灶新的介绍,特选取了几件文物故事,并结合展板资料,与大家分享。

1

南越王有食枣、

饮红枣酒的习惯

眼前是一件比现代暖水壶略矮一点的铜壶,南越文王墓出土,据说从前“通体裹以丝绢”,壶内还有已炭化的红枣。旁边一并展出三枚“南越木简”,南越国宫署遗址出土,上面记载了在王宫中种植“壶枣”“高平甘枣”的事。

南越文王赵眜(?-公元前122年),是南越国第二任君主、南越武王赵佗的孙子。而作为南越国第一任君主,赵佗活了103岁(约公元前240年-前137年)。为什么一个古人竟能如此长寿?千百年来,人们对赵佗的养生之道都十分好奇。

而在这个展览,我们可以看到,“寿过百岁”也许多少和南越王“喝酒”“吃枣”有点关系。

壶,在当时就是盛酒的容器。

“《史记·孝武本纪》记载方士李少君曾向汉武帝上奏仙人安期生‘炼丹’‘食枣’等长寿秘方,说明古人认为食枣可以长寿。南越文王墓出士盛有红枣的铜壶,南越国宫署遗址出土有关南越宫苑内种枣的木简,表明南越王有食枣、饮红枣酒的习惯。南越王赵佗寿过百岁,这或是其长寿的秘诀之一。”展方资料显示。

南越木简,当时在宫署遗址的一口南越井内清理而出,这批100多枚木简的发现,填补了岭南地区简牍考古的空白,改写了广东无简牍出土的历史。

本次展出的三枚南越木简,其中两枚写的分别是“壶枣一木第九十四 实九百八十六枚”“高平甘枣一木第卌三 实囗百甘八枚”。“壶枣”即壶形的大枣,“高平甘枣”是以地方命名的甜枣。“枣主要生长于北方中温带亚干早地区,南越国能在湿热多雨的热带地区大规模种植成功,这不但反映了南越国生产管理制度严格,也透露了南越王赵佗对中原故乡的思念之情,以及对食枣以祈长生不老的追求。”

2

苏轼:岭南不禁酒,长作岭南人

众所周知,苏轼曾被贬谪惠州,并写有《惠州一绝》,被誉为千古绝唱。他说:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

苏轼在惠州时曾经自己酿酒,名字就叫“罗浮春”“万家春”。从他的“岭南万户皆春色”(《十月二日初到惠州》)“万户不禁酒”(《新年五首其一》)及其他诗句中,我们不仅能看到诗人的兴奋和“身体力行”“躬身入局”,还能看到他把这里“万户皆春色”很是当作一回事,初到惠州,就郑重写诗记录。可以说,来到这里可以自酿酒了,也算苏轼被贬期间的一件乐事。

宋代对酒业的控制空前严格,不能私自酿酒——“自始至终实行榷曲榷酒,由都曲院、都酒务、酒务、坊场等机构部门监督曲、酒的生产酿造与售卖,掌控酒税收入。同时实行‘买扑’制度,酒户按期向官府交纳酒税以后,可以独占某一地区的售酒权利,称为‘正店’;特许的小酒户或私商小贩可以在官府设立的酒库酒楼取酒分销,或在正店批发零售,称为‘脚店’。”我们此前看电视连续剧《梦华录》,刘亦菲饰演的赵盼儿和姐妹去找酒楼做生意时,就提到了“正店”和“脚店”的区别。

但是,“因古时岭南地区蕃汉杂居、瘴疠肆虐,宋代两广、福建等边远地区没有实行榷酒,‘以烟瘴之地许民间自造服药酒,以御烟瘴,谓之‘万户酒’”。因为岭南这边有“瘴气”等原因,就允许当地自制(药)酒啦!

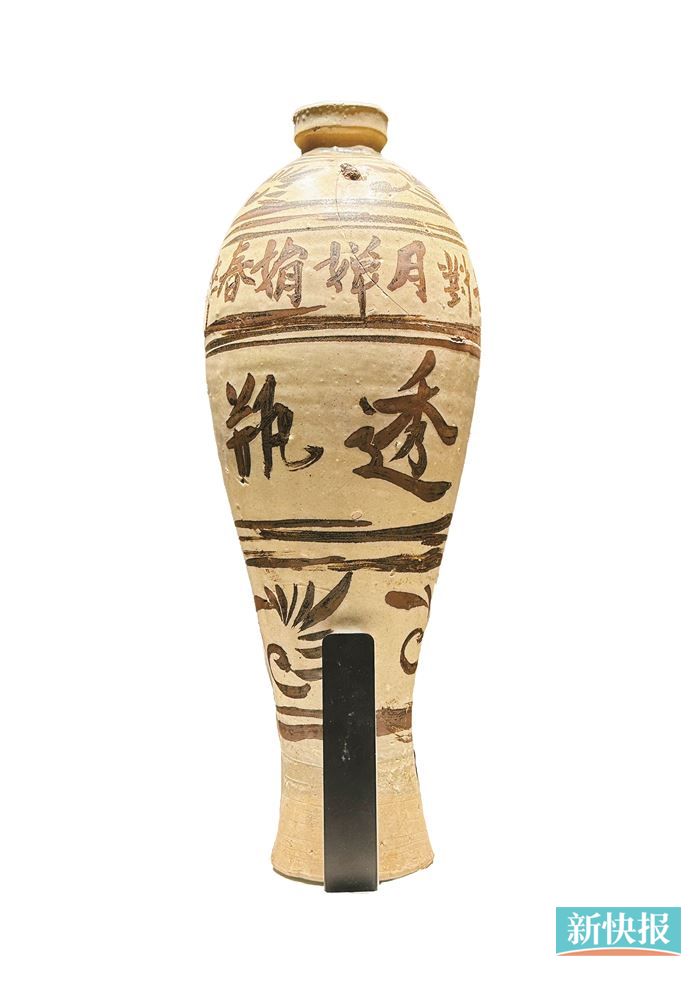

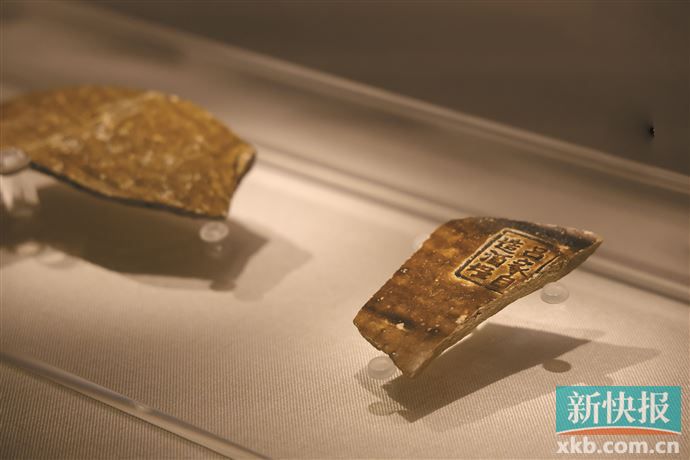

所以在展品中可以看到,有一件南越国宫署遗址出土的、宋代南海窑“吕家自造酒埕”印文酱釉罐残片,上面赫然写着“吕家自造”等字样。《元大德南海志残本》卷六《酒课》亦载,“盖宋时酒皆官酿,惟岭南以烟瘴不禁,谓之万户酒”。戳印“某某家”的酒,应属私人酒坊酿造的酒。

另有一些来自宋代西村窑的高足杯展品,以及青瓷褐彩“酒”字碗底残片,从中也能直观感受宋代岭南“万户酒”的盛况。

3

武松打虎前喝的是葡萄酒?

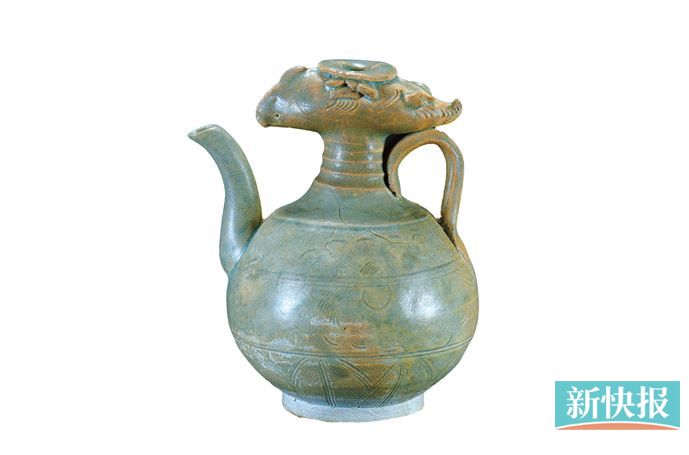

在展厅的一个独立展柜中,有一樽高挑秀美的元代白釉黑彩诗文梅瓶,小口短颈,溜肩瘦底,瓶体表面施白釉近底部,肩部一周绘黑彩花卉;瓶腹题写诗文:“春醉几逢花烂熳,秋吟长对月婵娟”,下方另起一行书写:“风吹透瓶香”。

说起“透瓶香”,李灶新特别向记者介绍,这和“武松打虎”还有所关联。在水浒传第二十三回《横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎》中提到,酒家说他卖的酒唤作“三碗不过冈”,“武松笑道:‘原来恁地。我却吃了三碗,如何不醉?’酒家道:‘我这酒叫做“透瓶香”,又唤做“出门倒”。初入口时,醇好吃,少刻时便倒。’”

透瓶香,正如这展品上所写。“宋元时期盛放‘透瓶香’的酒瓶,大概就是这种梅瓶模样。”李灶新说。

梅瓶,亦称经瓶、长瓶,作为宋元时期广泛使用的盛酒器具,其瓶身上的题记,是对其用途最为直观且生动的诠释。

并且,“小说里‘透瓶香’酒瓶里的酒,很有可能是葡萄酒”,李灶新指着展板上的一樽元代黑釉“葡萄酒瓶”款鸡腿瓶(内蒙古自治区乌兰察布市出土)的图像说,葡萄酒原产自西亚、中亚,汉武帝通西域后传入我国,唐太宗破高昌后得到葡萄酒的酿造方法,我国才开始大规模种植葡萄酿酒。“到了宋代,山西的葡萄酒十分有名,北方宋元时期的这种‘鸡腿瓶’都是用来装葡萄酒的。而武松打虎的景阳冈,位于山东聊城阳谷,与山西相隔并不甚远。若说当时的人喝的是葡萄酒,也是有可能的。”