10月18日至19日,“科创未来,强国有我——2024年东莞市中小学生科技节”举行。

科技节期间,包含重器成果展、科技运动会、跨区研学营等六个板块多项活动陆续开展,惊喜多多:20个中小学生科技“好问题”出炉,少年们和高校专家现场探讨好问题;10名在科创类赛事中屡有斩获的学生获得东莞“科创之星”;10所荣获首批人工智能应用实验校的中小学,接过了沉甸甸的牌匾……

■新快报记者 杨英杰

通讯员 东教宣

激发科学之问

科创精神从娃娃抓起

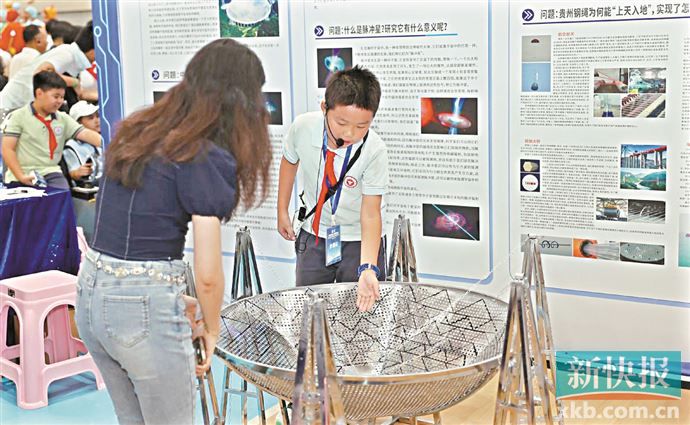

在“探大国重器”研学成果展上,同学们对着中国空间站、港珠澳大桥、散裂中子源、海南环岛高铁等大科学装置、大工程模型侃侃而谈;“三模一电”展示活动上,航空航天、航海模型、车辆模型等高水平科技成果酷炫十足,令人眼花缭乱;“含科量”十足的新颖运动会,千名学子拼脑力、拼手速,展现科学思维和创新能力。

围绕“激发青少年好奇心、想象力、探究欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年”这一核心,以“问—思—研—创”为发展主线,科技节已逐渐成为“科创未来”的重要载体。

“我们是否可以利用人工智能来辨识动物之间的语言呢?”光明小学文梦清同学的提问入选首届东莞学生20个科技“好问题”之一,每一个脑洞大开的问题,都是激发好奇心和探索欲望的开始,也是培养学生发散性思维、创新思维、解决问题能力的开始。东莞市教育局自今年7月启动中小学生“好问题”大赛,以近5000个投稿作品和200万量级的网络展示互动,率先“引爆”科技节。

“选手们提出的问题都相当好,不仅贴近社会热点、生活实际,还具有一定的前沿性、先进性和现实性。”华南理工大学教授文尚胜受邀担任决赛评审,他表示,“所有的创新和发明都来源于问题,这次东莞市举办‘好问题’大赛的意义重大,而且据我所知东莞也是广东省内第一个举办‘好问题’大赛的城市,为东莞点赞。”

全国中学生物理竞赛一等奖、全国航空航天模型锦标赛第一名、全国师生信息素养提升实践活动创新之星、获实用新型专利……为促进东莞中小学创新型人才脱颖而出,市教育局开展了“科创之星”认定工作,共有269名学生符合认定条件。经由科研专家、高校教授组成的评审团评选出的“十佳科创之星”,由东莞市副市长黎军现场颁奖,中国科学院院士、松山湖材料实验室理事长王恩哥寄语勉励,重视程度可见一斑。

评选只是一种形式,深度挖掘具有原始创新潜力的中小学生才是目的。对“好问题”大赛的获奖学生进行小院士联合培养,对“科创之星”建立成长档案,做好各阶段发展的动态跟踪管理,东莞聚焦学生的个体特长培育和全体学生的创新精神培育,积极探索实施科创人才的贯通式培养。

先行先试塑造科创教育新标杆

在当今快速变化的科技环境中,人工智能正成为推动教育深刻变革的重要力量。此次科技节启动仪式上,黎军指出,要把握大势、紧跟时代,将人工智能技术与教育教学深度融合,探索生成式人工智能技术赋能科学教育的新方式、新场景,提高教师和学生对生成式人工智能技术的认识水平和应用能力,推动人工智能为科学教育高质量发展赋能增效。

今年,东莞先后入选广东省中小学校人工智能试点应用实验区、广东省中小学智慧教育应用示范区。10月,市教育局开始分批遴选建设一批人工智能应用实验学校,试点推进人工智能在教育教学中的应用工作,并在科技节上公布了首批10所实验校名单,以点带面加快推动东莞人工智能教育应用步伐,推动东莞教育优质均衡发展。

以“科技创新+先进制造”为城市特色的东莞,在科学教育的道路上不断先行先试,打造特色,努力塑造标杆。

以思政教育为主题主线,以科学教育为内容载体,东莞创新立德树人工作新机制,探索“大思政”课育人新样态,打造了“科创思政”特色品牌。作为今年科技节活动的一大亮点,全市中小学生同上一节“科创思政”课以线下+线上形式同步开展。围绕弘扬科学家精神主题,以“培养爱国情、砥砺强国志、实践报国行”为主线,三位老师,分别面向小学、初中、高中三个学段,带来三节循序渐进、螺旋上升的思政课堂,通过感悟我国科技发展历程、认识我国重大科技成就、了解自主研发故事,引导青少年增强科技创新能力,立志科技报国。

有专家点评:这三节课是前沿科学普及、创新意识启蒙、学习动机激发、正确价值引导的有意义的尝试;是融爱国主义、科学精神、人生价值、人格品质、课内课外、实践创造于一体的大思政课教学的有效尝试。“教学从理念到设计、从思想到艺术、从认知到实践、从现实到未来、从学校到社会、从一师到众师,构建起一个大思想、大师资、大综合、大资源、大体验的生动鲜活、情感饱满、能量澎湃的活力思政课堂。”

打造跨市域科学教育共同体

2023年9月,东莞联动香港、澳门、新疆图木舒克市开展了首届东莞市中小学生科技节,系列高水平活动点燃师生科学热情,四地交流也成为融合共进的一个注脚。

近年来,东莞积极落实党中央、国务院相关工作部署,不断探索教育交流与合作路径、深入开展教育对口帮扶工作,与香港、澳门、新疆图木舒克市等地之间架起一座坚实而稳固的教育文化交流桥梁。

今年2月,东莞被教育部评为首批全国中小学科学教育实验区,并被选举为第25协同组组长单位。因此,今年科技节跨区域交流的“好友圈”加倍扩大,在去年基础上新增西藏(林芝市巴宜区)、浙江(台州市椒江区)、重庆(渝中区)、贵州(遵义市红花岗区)、江西(南昌市红谷滩区)以及广东揭阳市、韶关市等地,让十地师生跨越山水阻隔,共赴东莞这场科技盛宴。

科学课上,同学们在动脑思考、动手操作的过程中探访草木染中的传统美学,也借助显微镜走进微观世界;教育沙龙上,百名教师代表分享各自在科学教育方面的宝贵经验和丰硕成果,并与专家面对面,共同探讨未来科学教育的新动向和新路径;松山湖材料实验室里,同学们认真了解当下最前沿的科学研究及大科学装置,深入认识现有的公共技术平台是如何为科研创新提供强大支撑……两天时间里,来自十地的朋友们与东莞师生一起,过得既充实又快乐。来自澳门培正中学初中二年级学生小何,在东莞第一次体验了草木染,他给自己作品取名“北极光”,希望和更多同学一起追寻科学之光。

通过科技节,东莞从常态上搭建一套科学教育的交流、教研和竞技平台,创造各种条件共享跨区域的优质科学教育生态。以建设全国中小学科学教育实验区为契机,未来东莞还将发挥带头作用,推动实施协同组“五个100”工程,即开发100门科学教育普及课程,打造100个科学教育实践基地,培育100名科学教育领航教师,共育100名少年科创英才,孵化100所科学教育实验学校,打造协同组科学教育共同体,积极推动与港澳台科学教育的合作与交流,大力推进“科普援疆”“科普援铜”等系列行动,不断提高东莞科学教育辐射力和影响力。

在2024东莞中小学生科技节启动同一天,东莞教育高质量发展专家咨询委员会2024年工作会议召开,中国教育科学研究院副院长于发友肯定了东莞教育改革发展的前瞻性和战略性。他说,东莞是一座“双万”城市,以开放包容的姿态吸纳先进教育理念,结合本土文化,创新发展,以教育家精神引领教师队伍高质量发展,打造具有东莞特色的教育模式,为建设国际化、现代化的教育强市赋能。