呈现中国传统艺术与波斯文化交融的美好华章

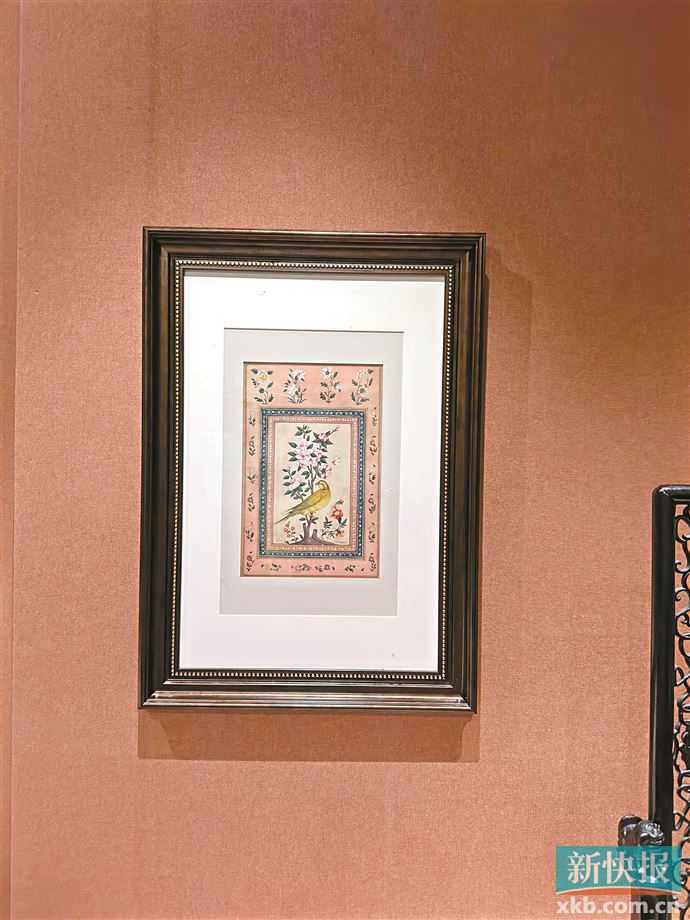

波斯细密画多描绘神话传说、历史故事等,细节性强,极具装饰性,运用散点透视,常见阿拉伯几何和植物纹饰。尤为值得一提的是,中国龙、凤凰、狮子、鹤及花鸟、山水等元素也多见。目前,就有花鸟题材的细密画正在广东省博物馆展出。除了通过细密画能看出波斯与中国的文化交流外,还有广为人知的青花瓷以及各类装饰艺术。

展现了中伊两国人民互通有无、取长补短的友好交流历史

日前,“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”在广东省博物馆开幕。本次展览汇集礼萨·阿巴斯博物馆、德黑兰大学穆卡达姆博物馆、伊朗玻璃器与陶瓷器博物馆、伊朗国家艺术馆、伊朗国家地毯博物馆共五家伊朗专题博物馆的151件馆藏精品。时间跨度自公元前3000年至20世纪;文物类别包括陶瓷器、金属器、玻璃器、波斯锦、波斯毯、细密画等;并加以广东省内相关文物精品,以“婆娑大地”“镜像之境”“融荣互通”三大篇章,展示丰富多元的波斯文化艺术及中伊悠久灿烂的文明交流、互学互鉴的美好华章。

其中,“融荣互通”篇章尤为引人注目,这部分展品生动展现了中伊两大古老文明的互鉴互融。观众不仅能看到伊朗的动植物、工艺品等传入中国的历史痕迹,如狮子、鸵鸟等动物形象以及广州藩坊遗址出土的波斯蓝釉陶;还能了解中国文化对伊朗的影响,如丝绸、瓷器等中国元素在伊朗艺术中的体现。展览生动展现了中伊两国人民互通有无、取长补短的友好交流历史,见证了两国之间深厚的友谊。这场展览不仅是艺术的展示,更是中伊两国文明交流、互学互鉴的生动见证,让观众深刻感受丝路文化的独特魅力与艺术价值。

上等钴料带到中国,景德镇制瓷工匠烧造出精美的元青花

元朝时期,我国陶瓷工艺受波斯影响最大的是青花瓷技术。元代青花瓷以景德镇为代表,其纹饰丰富,形制巨大,且多数远销海外。

故宫博物院专家王天凤则介绍,1953年出土于泉州的《奉使波斯碑》是反映元朝向伊利汗国派遣使节的实证。在伊利汗国使臣觐见元朝皇帝的过程中,随行商队将产自伊朗的上等钴料带到中国,委托景德镇制瓷工匠烧造出精美的元青花,之后由商队带回伊利汗国,其中,制作最为精美的元青花归属于伊利汗国宫廷。

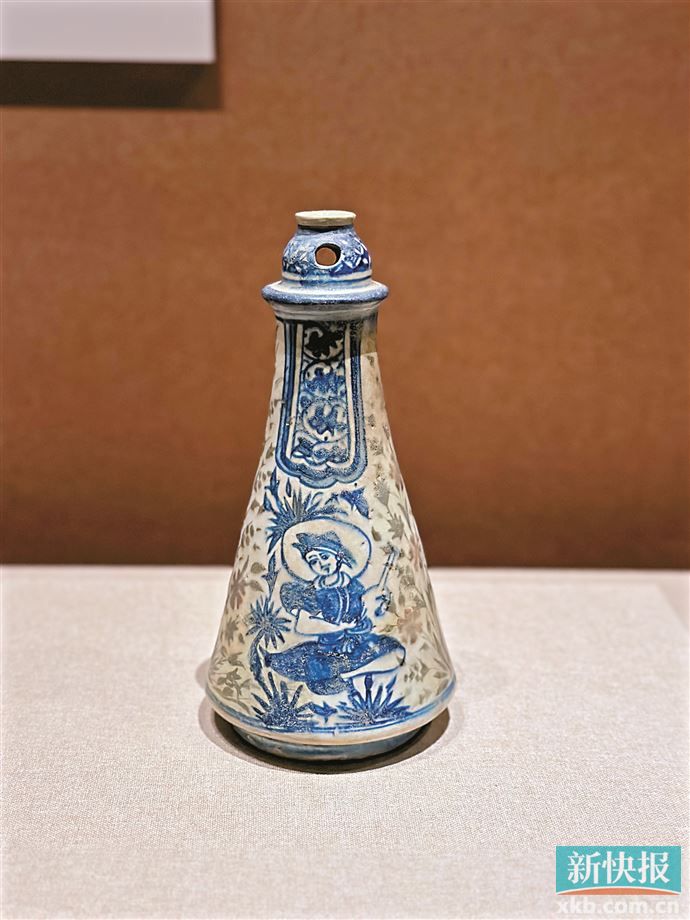

值得一提的是,当中国生产的青花瓷大量输入伊朗地区的时候,又反过来促使当地的陶器仿制中国青花瓷。在礼萨·阿巴斯博物馆藏有一件陶器,《人物花卉纹釉下彩水烟陶壶》正是这类产品。

在德黑兰大学穆卡达姆博物馆藏有一件《凤凰云纹方形釉砖》砖中央描绘了一只拥有五支尾羽振翅欲飞的中国凤凰,画面四周是中国的云纹和波浪纹,可见伊尔汗时期中国元素对伊朗艺术的影响。

能够反映中国与伊朗文化交流的,还有礼萨·阿巴斯博物馆藏的一件《绿松石色釉陶骑马人像》,骑士面孔具有明显东亚特征头戴尖顶帽,背着一面盾牌。此种形象在公元9-13世纪很少见,反映了来自东方艺术传统,特别是中国艺术的显著影响。

呈现出画面更为精致、技艺更为精湛的波斯“中国风格”

7世纪之前,伊朗土地上的定居者最早用来编织衣物的原料是羊毛,而后开始了解和使用棉花和亚麻。安息王朝(公元前247年-公元224年)时期,伊朗人通过丝绸之路接触到中国的丝织品,并逐渐掌握了丝织技术。从阿契美尼德王朝到萨珊王朝末期,伊朗纺织业进一步兴盛,织物花纹更加多样。

而通过对13-14世纪出土的陶瓷器及其他媒介文物的装饰图像的梳理以及对比分析可以发现:这时期以中国和波斯为代表的地区在文化艺术领域存在诸多内在联系与交融,这为我们展现出中国文化,在中古世纪向中亚、西亚、欧洲传播的生动图景,波斯、叙利亚等西亚地区的古代陶器无论是装饰还是工艺都远逊于中国,但在13-14世纪吸收中国装饰绘画的养分后很快演化出画面更为精致、技艺更为精湛的波斯“中国风格”,并在奥斯曼伊兹尼克彩绘陶和晚期波斯陶器表面大放异彩,波斯地区的匠人有着其独特的文化理解方式,他们吸收来自中国的装饰母题,但选取西亚传统表现技法,有时会完全照搬元代中国宫廷装饰题材与画面。这向我们展现出在大航海时代以前中国与西亚等亚洲其他地区存在着的频繁且密切的物质文化交流史。

波斯细密画多描绘神话传说、历史故事等,细节性强,极具装饰性,运用散点透视,常见阿拉伯几何和植物纹饰。尤为值得一提的是,中国龙、凤凰、狮子、鹤及花鸟、山水等元素也多见。

除了这次在广东省博物馆展出的花鸟题材细密画外,浙江理工大学副教授郑泓与范文菁还研究认为,萨法维王朝的霍顿版《列王纪》手稿艺术特点鲜明。其一,该版本细密画插图中可见,受到了中国传统绘画中人物造型、装饰纹样等艺术影响的痕迹。例如,在画中人物服饰都与明代中后期服饰一致,说明当时明朝与波斯服饰文化交流相当密切。其二,该版本在构图上受到赫拉特画派最伟大的宫廷画院大师毕扎德(约1455-1536年)绘画风格的影响,多数画面出现将其中的植物、建筑延伸至画框外的形式,这种形式成为该版本细密画的主要特征之一。

鬼面瓦与波斯带彩釉陶是何种关系?

据介绍,南北朝至五代时期,庑殿顶、歇山顶等较高等级的屋顶上用来封堵正脊、垂脊或戗(qiàng)脊端头的饰件叫脊头瓦。因此脊头瓦多发现于宫殿、官署、佛寺等高等级建筑遗存,一般为陶质。脊头瓦还广泛发现于我国中原地区之外的东亚地区,日本学者曾对朝鲜半岛和日本出土的脊头瓦的起源进行了深入研究,均认为其来源于中国。鬼面瓦就是脊头瓦的一种,又被称为兽面瓦、兽面砖,最初的实用功能是既可防止垒脊瓦下滑,又能保护建筑免受雨雪的侵害,但后来其装饰功能和象征意义日益突出。

然而,“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”显示,波斯人的釉陶对中国有着长久的影响。带彩釉陶作为建筑构件的一种,最早出现在古埃及,波斯地区早在公元前13世纪就生产了类似的釉砖,北魏时期这项技术自西域传入中国。明清以来建筑上的琉璃瓦,究其根源,仍离不开波斯釉砖的影响。

那么,在造型上,带彩釉陶与鬼面瓦有相似之处,其二者会有什么关联?有待揭晓。

西汉南越王玉角形杯是来通杯吗?

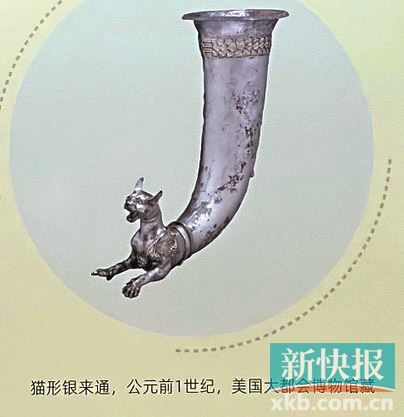

在本次展览中,“来通杯”的介绍中,其不少器物的造型与出土于南越文王墓的一件“玉角形杯”极为相似。

来通杯是一种动物造型器物,见于黑海沿岸、欧亚草原以及伊朗高原。“来通”一词源自古代希腊语,为“流动”“倾倒”之意,主要用途是饮酒或宗教法器。来通杯风格饮器在公元14-16世纪逐渐衰落。

1983年,出土于南越文王墓主棺室的文物,有一件“玉角形杯”,玉杯由一整块青玉雕琢而成,杯壁呈半透明状,局部有红褐色浸斑。装饰纹样采用阴刻线、浅浮雕、高浮雕、圆雕、透雕和掏探工艺于一身,极尽烦琐复杂却毫无堆砌与生硬感,是汉玉中的稀世之宝。关于“角形玉杯”的来源,学界有不同说法,到底是异域来通杯还是本土角杯?南越文王墓出土的角形玉杯与来通杯最大的不同,在于前者的酒从杯口处流出,而后者则是从杯底的兽头处流出,从二者的饮酒方式,或者可以判断,并非同源。

艺术顾问(排名不分先后)

陈金章 梁世雄 刘斯奋 许钦松 梁 江 陈永锵 方楚雄 林淑然

张绍城 卢延光 周国城 李鹏程 许鸿飞 刘思东 卢德平 叶其嘉

■统筹:李世云

■采编:梁志钦 管瑜 曾贵真 邱治

■收藏周刊记者 梁志钦