动漫业界及法律界人士不同角度解读

几秒钟就能生成鸟山明漫画风格的图像,甚至有的把某部电影的片段直接生成宫崎骏风格的视频,曾经熟识的漫画风格突然演变出了各种新的内容,这到底算是网络玩梗,还是侵权?具有成熟风格的艺术家,在面对AI时代的来临,需要从哪些方面提高保护版权的意识?

AI生成图像与“同人创作” 如何界定

要讨论使用AI所产生的版权问题,至少可以从两方面讨论,一是用AI对原作者风格或内容的萃取后的“二次创作”,另一个则是通过AI生成的图像是否也可被认定为作品而受著作权保护。

随着AI应用的普及,各大社交平台也已经纷纷载入了AI功能,截至2025年3月31日,共有346款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案;对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的生成式人工智能应用或功能,共有159款生成式人工智能应用或功能在地方网信办完成登记。

从这组数据可知,人工智能(AI)的应用已经日益广泛,而通过AI技术生成图像的精准度也越来越高,例如通过输入某位著名艺术家风格的关键词,即可快速生成风格相似度较高的作品。有网友提出疑问,对于这样的行为,是否属于一种对原作者侵权的行为?

广州美院艺术管理学系艺术法课程教师、广东金辩律师事务所执业律师黄清坤举了传统学习绘画的例子,他表示,对于风格的模仿难以判定侵权,“比如画家模仿他们老师的风格进行创作,我们最多就说他跟老师的风格像,但他这么做并不算侵权。因而,AI模仿某位艺术家的风格道理也相通。”

知名动漫文化研究者、广东省动漫艺术家协会学术委员会主任、广州大学数字媒体艺术系主任周鲒则认为,对于动漫风格被模仿的现象,要分为两种情况看待,一种在于是否“同人创作”,另一种系是否恶意地用别人的风格进行商业开发。

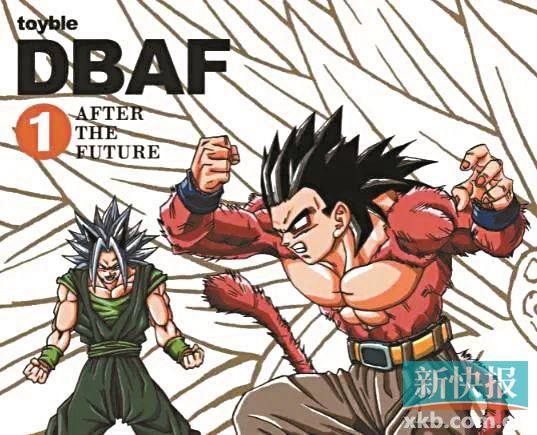

在动漫领域,“同人创作”是特别有意思的一种现象,周鲒表示,“在上世纪八九十年代,《七龙珠》等漫画在国内走热之后,当时就有一些粉丝,用《七龙珠》的风格,甚至用里面的角色来画自己的剧情,或者是画一些前传后传等。这种现象在当时的美日漫画里是非常常见的,漫威甚至还组织粉丝们来专门做这样的事情,因为这对动漫文化的二度开发是极其有利的。”

周鲒认为,目前网民通过AI生成的动漫形象更多的是一种娱乐方式而非商业开发,“我们看国外对‘二次创作’的版权问题,会有十分清晰的界定,例如根据跟原创相似程度的百分比以及使用的目的性判定。”

AI技术发展带来的

知识产权保护等新问题需要细化

然而,与学习、模仿有一种主观的消化过程不同的是,目前的AI是直接通过抓取或者素材“投喂”的方式,而这种“训练”方式,是否需要获得原作者的授权?或者AI通过网络的任意抓取的环节,是否也需要有法律规范?

对此,广东省律协民事法律专业委秘书长、广州市律协民事法律专业委副主任、广东诺臣律师事务所律师李燕玲一直都在持续关注AI技术发展所带来的知识产权保护的新问题,她介绍,“现行著作权法第24条以‘概括+列举’方式对合理使用情形进行了规定,为进行 AI数据训练而使用受版权保护作品的情形并不在其中,也不能适用兜底条款。”她认为,“AI大模型的发展必然涉及海量数据采集,为平衡科技创新发展需求与知识产权保护之间的矛盾,可针对性制定科学且能适用于AI训练数据的合理使用规则,以利于明晰训练数据的使用边界。可在现行《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》框架下细化AI训练数据分级分类规则,对商业性训练与非营利科研性训练制定差异化规定。”

AI生成的图片能否认定为

“作品”缺乏明确标准

如果说用AI生成的内容不存在恶意应用,尚且可认定为娱乐方式的话,那么,通过AI生成的图像是否也可被认定为作品而受著作权保护?收藏周刊记者了解到,2023年5月,李昀锴起诉被告刘某侵害作品署名权、信息网络传播权纠纷一案在北京互联网法院立案。这成了全国首例“AI文生图”著作权案。受理该案的法院认为,从法律意义上来说,涉案图片以线条、色彩构成,有审美意义,可以认定为作品,且具备“智力成果”和“独创性”要件。这是法院对于AI绘画软件使用者生成图片享有著作权的首次认可。

李燕玲表示,AI技术飞速发展的背景下,各种侵权纠纷已开始涌现,技术革新的冲击为传统知识产权法律体系带来多维挑战,凸显出相关法律规定的滞后性。“对于AI生成内容是否属于法律意义上的‘作品’之认定标准及著作权归属方面,现行著作权法均缺乏明确规定,原有规则难以直接适用,即使已有判例认可了通过AI生成的图片为‘作品’,仍属个案的审查判断,相关问题缺乏明确统一的认定标准与依据。”

未将创作风格纳入保护范围

系基于对文化传承与创新的平衡考量

对于此前,“叶永青抄袭西尔万作品”一案相信不少人仍然记忆犹新,那为何图像相似会被认定抄袭,而风格相似却不能?李燕玲认为,著作权法未将创作风格纳入保护范围,主要系基于法律内在逻辑以及现实的考量。“其一、著作权仅保护具体表达,不保护抽象的思想,创作风格属于艺术理念和思维模式,属思想范畴,若受保护则将对其他创作者基于相同理念进行创作造成限制。其二、系基于对文化传承与创新的平衡考量。艺术发展有赖对前人风格的借鉴与突破,若将创作风格亦纳入保护,则可能形成艺术垄断,阻碍艺术多元发展。其三、从司法认定角度,缺乏可操作性。创作风格的抽象性,难以通过‘接触+实质性相似’标准进行侵权认定。其四、存在其他替代性保护机制。对创作风格的商业化利用,可通过商标法或反不正当竞争法的相关规定实现间接保护。”

但对于已经具有成熟个人艺术风格的艺术家可以如何在AI时代做好自己的知识产权保护工作,李燕玲特别提道,“要重视对自己的作品进行著作权登记;可利用区块链技术,为艺术品建立不可篡改的电子证书,有助于提高作品版权公信力;与设立了版权保护机制的艺术品交易平台建立合作关系,共同打击侵权行为。”

而作为普通用户,在日常运用AI生成图像或视频并在社交媒体传播时,同样也会存在法律风险,李燕玲认为,“AI生成图像或视频时存在侵害他人权利的风险,包括且不限于著作权范畴,其他如肖像权、商标权、隐私权等亦可能涉及。如在明知AI生成内容侵权的情况下继续传播,亦可能构成侵权而需承担相应侵权责任。此外,即使是不知情的情况下,也有可能需要承担责任,如:在特殊事件中传播AI生成的虚假图片,可能因误导公众、扰乱社会秩序而面临治安处罚,情节严重者甚至可能需要承担刑事责任。”

艺术顾问(排名不分先后)

陈金章 梁世雄 刘斯奋 许钦松 梁 江 陈永锵 方楚雄 林淑然

张绍城 卢延光 周国城 李鹏程 许鸿飞 刘思东 卢德平 叶其嘉

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜 曾贵真 邱治

■收藏周刊记者 梁志钦