人的记忆其实是不大靠谱的,随着时间推移,大脑似乎会自动删除某些不常出现的信息,比方说广州海珠广场西侧侨光西路与沿江路交界这一带。这几年“立”起了好几座高楼大厦,但这一带曾经什么样?至少2000年之后什么样?竟一时间全然想不起来。

能帮人将部分记忆拉回来的,是在那几座高楼大厦间两栋十分有年代感的老建筑,近代与现代的鲜明比照感,瞬间“穿越”百年。

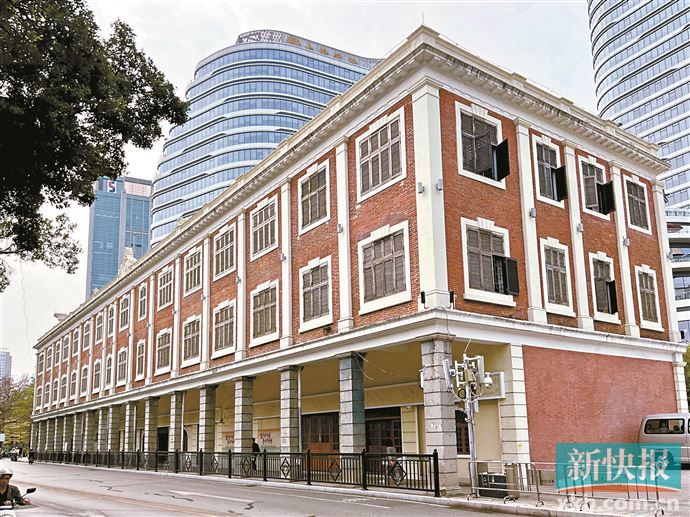

这两栋老建筑如今是一个相对独立的整体,前面还辟出一个小广场,建筑本身以“广州华侨博物馆”的姿态出现在公众视野——这是全国第一家利用百年建筑设立的华侨博物馆,而其前身,在百年前也大有来头,威水得很。

■新快报记者 陈斌 文/图

01

三百多年前这一带被称为“五仙门”

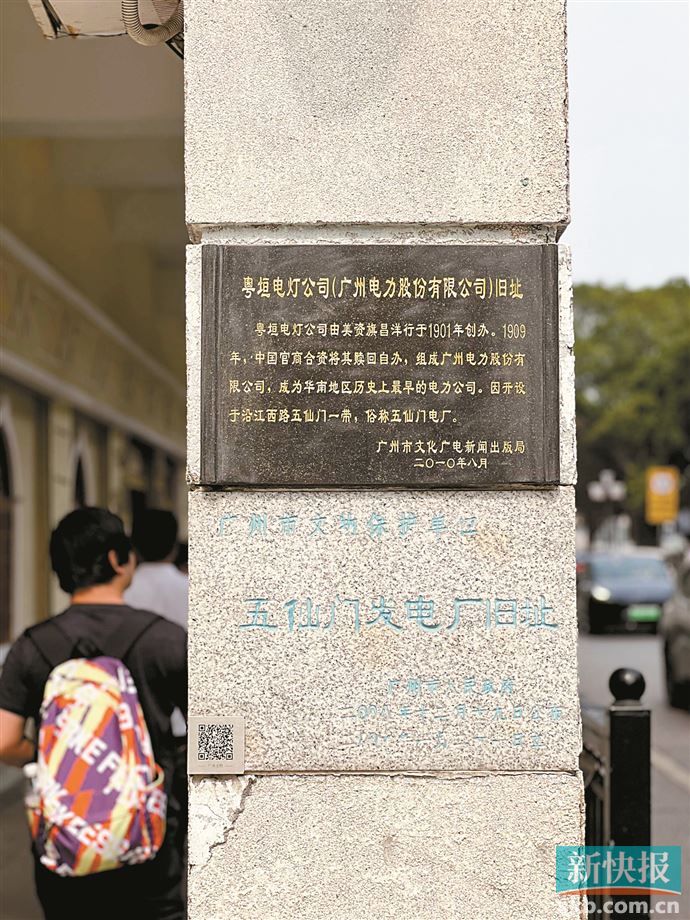

顺着侨光西路向江边方向走不多远,便是广州华侨博物馆,正门入口处连串牌匾中一枚黑色文保单位牌匾点明了它的前身:五仙门发电厂旧址。

“五仙门”是这一带曾经的名称,从清顺治八年也就是公元1651年开始这样叫——广州从公元前214年建城以来,城池的发展历经不同时期的变化,尤其是广州历史上的城门,最多时全城总计有十八座城门,五仙门是城池南扩之后的城门之一,更早时这里被称为“五羊门”,就是羊城“五羊”的“五羊”。

明末清初时期的五仙门,是当时广州最负盛名的花市之一,尤其是素馨花,更是相对固定的“主角”。那个年代广州的“河南”(今海珠区庄头一带)大面积种植素馨及茉莉两种花卉,花农一般清早采摘鲜花,乘船过珠江北岸,上岸即是五仙门,从五仙门再发散去广州各大城门口摆卖,尤以五仙门的花市为最盛。

02

广州城最早的发电厂就在五仙门

1901年,英商旗昌洋行在广州开办粤垣电灯公司。但实际上,在清光绪十五年也就是公元1889年,旅美华侨黄秉常等人筹集资金,回到广州在十三行附近创办了“广州电灯公司”,这是广州第一家电灯公司,也是中国第一家民办电灯公司,也可以视为中国以电灯取代油灯时代的开端,只不过经营了十年,因各种原因被迫关闭。

1909年,广州官商从英商手中赎回粤垣电灯公司,重组为“广州市商办电力股份公司”,就位于五仙门,因此坊间俗称“五仙门发电厂”,这是广州第一座火力发电厂,也是华南地区最早的商办电厂,广东省及广州市第一条13.2千伏的送电线路通过五仙门发电厂送出。

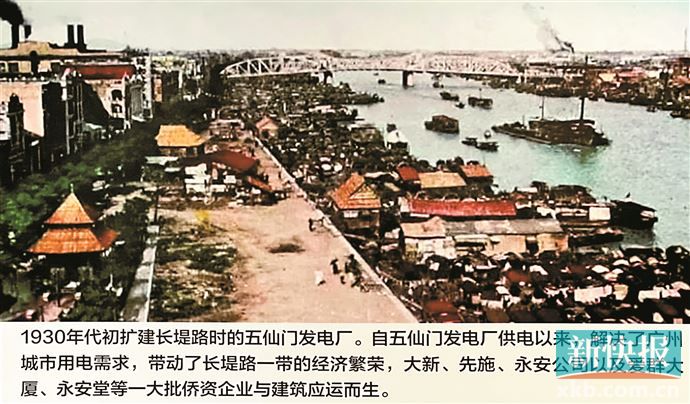

1920年厂房扩建,骑楼部分增加至三层,记住这个时间线,会帮助我们提取“记忆”;及至1930年,五仙门发电厂的供电令长堤一带经济繁茂,大新公司、先施公司、永安公司、爱群大厦等侨资企业及建筑先后诞生,广州城市用电需求也得到部分解决。

五仙门发电厂一直经营到1975年,说它是广州成为中国电力发展最早城市之一的“见证者”毫不夸张。

03

老建筑活化让历史重现

2022年6月,老建筑活化而来的“广州华侨博物馆”正式对外开放,五仙门发电厂旧址也入选“广州市第一批工业遗产”。

19世纪末,华侨陆续开始归国投资,兴办实业,对广州城的城市建设发挥了不可或缺的作用,尤其是华侨资本在其时占据了重要地位。广州华侨博物馆根据这一主线,常设展由“华侨史话”“家国情怀”“情暖侨心”及“记住乡愁”四部分组成,可观性还是很强的,特别是对于想要多方了解广州历史的人来说,值得花时间到这里看一看。

“五仙门发电厂的故事”则单独拎出来呈展,因为它实在太特殊了,除了前文提及的那些个“第一”,建筑本身的看点也非常多,南立面首层长达63.6米的沿街通廊,是广州目前现存最长的单体骑楼建筑,而南立面的扩建前文说过,于1920年进行扩建。

如果记忆还有那么一丝残留,想必看到“1920”这个数字,会让不少“吃货”朋友们立时想起广州著名的德国餐厅“1920”——2000年前后,广州市启动建设特色商业街,沿江西路至长堤是其中一条酒吧街,德国餐厅1920正是这一片商铺中的佼佼者。不过时光荏苒,酒吧街日渐式微,1920餐厅曾经的记忆也随之淡薄了下去……

04

最佳打卡点赏百年建筑艺术

要知道,20世纪初正是广州近现代建筑的起步萌芽阶段,而五仙门发电厂的建筑设计师是来自澳大利亚的亚瑟·威廉·帕内,他与美国人伯捷一起搭档开办了治平洋行,给广州城留下了20多栋个性鲜明的建筑。

五仙门发电厂的厂房采用当时世界最先进的钢结构技术,南立面柱式构图,水泥批荡窗花,檐口山花巴洛克风格,却又将岭南骑楼建筑风格完美地融合进来,因此除了广州华侨博物馆的展览部分之外,有心人也可以专门针对建筑本身去打卡。

第一处最佳打卡点是拍摄南立面建筑整体的斜切角部位,建筑东南侧沿江西路的马路对面,回过头来拍,可相对完整取到整个通廊骑楼。

第二处是南立面正面巴洛克风格的檐口灰塑山花以及檐下“广州市电力公司”字样。

第三处是西南墙头“广东省会电力机厂”的标识,但因高度所限,如果不借助辅助工具仅仅是站在马路对面很难拍出全貌。

第四处是西面墙头上的“1920”,4个数字,一段历史。

第五处是西面通廊的柱子,上有文保标识及粤垣电灯公司的简介。

第六处在广州华侨博物馆四楼常设展位置,从这里可以看到典型的“工”字钢柱,都是当年从英美等国进口的“工”字钢,质感的时代特征鲜明。

最后一处打卡点是与第一处反向操作的角度,自西向东拍摄,这个角度可以直观两栋建筑呈夹角状相互“依偎”,并历经百年时光依然璀璨。