作为岭南美术大家,赵少昂一生有着传奇的色彩,齐白石曾请人向他代索“画蝉寄来”,徐悲鸿更称其为“中国花鸟画第一人,当无出其右”。

作为“天风七子”之一,赵少昂只跟随高奇峰学习半年,那年他只有16岁。此后的艺术道路,他更多是自己摸索,赵少昂先生外孙、同样从事绘画创作的周悦告诉新快报收藏周刊记者,“他只跟高奇峰学习了半年,但对赵少昂影响最大的是岭南画派的创新精神。”

■收藏周刊记者 梁志钦 实习生 乔柯羽

1

高奇峰对赵少昂影响最大的是创新精神

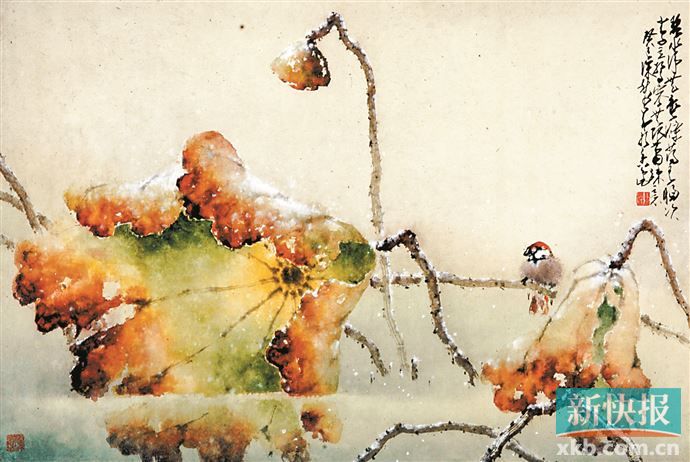

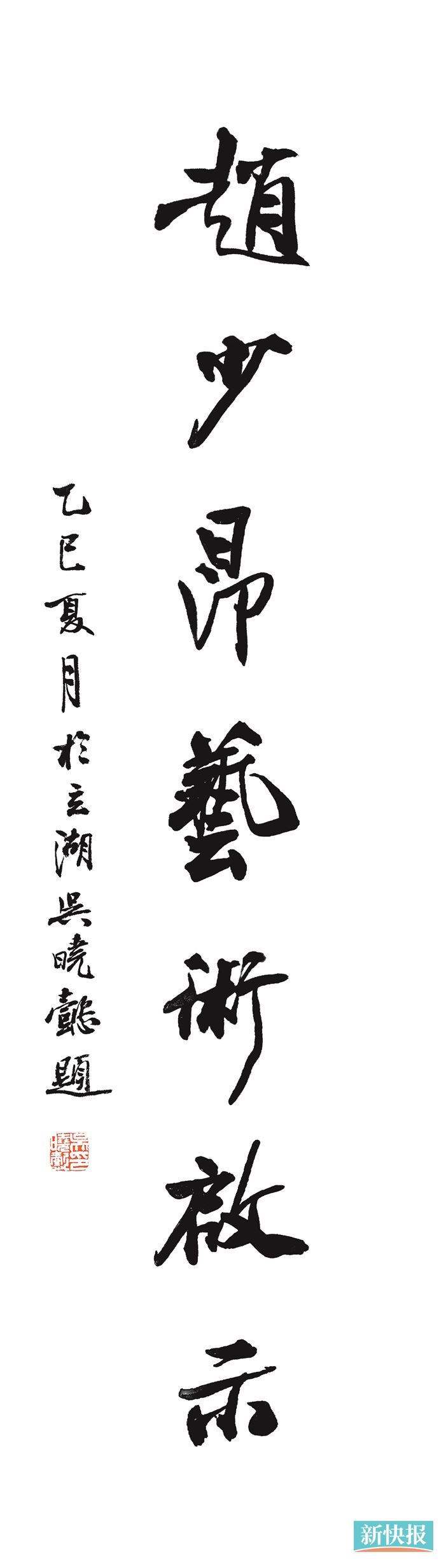

为纪念赵少昂诞辰120周年,推广岭南画派艺术,梳理岭南艺脉,广州艺术博物院(广州美术馆)于日前特别推出“岭南逸韵 妙合自然——赵少昂艺术展”。此次展览以“妙合自然”为主题,通过花鸟、走兽、山水三大板块,还有赵少昂少有的人物题材作品,系统呈现赵少昂先生的艺术成就。展览不仅展出了如《群鱼逐落花》《月夜猿啼》等灵动传神、意境深远的馆藏精品,还辅以印章、手稿、年表等文献资料,让观众能全方位领略其艺术神韵,感受他“我之为我,自有我在”的创作精神。

广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇评价称,“赵少昂先生为岭南画派的传承与发展作出了不可磨灭的贡献。”

现藏于北京画院,有一幅赵少昂《柳树知了》,这几乎成为了当年齐白石信中“并请代索赵少昂君画蝉寄来”的最佳物证。而徐悲鸿曾对两位岭南画家的评价,一直成为行内佳话。其中一位是被他评价为“发扬真艺,领袖艺坛”的高奇峰,另一位则是“中国花鸟画第一人,当无出其右”的赵少昂。巧合的是,高奇峰正是赵少昂一生中最重要的老师,当年高奇峰“天风楼”的招生广告,吸引了赵少昂的注意,那年他16岁,周悦介绍,“他只跟高奇峰学习了半年,但对赵少昂影响最大的是岭南画派的创新精神。”

2

“一生游历英法意瑞德日印菲诸国”

1930年,赵少昂作品《白孔雀》在比利时万国博览会获金牌奖,同年在广州创立画馆“岭南艺苑”,收授门徒。赵少昂儿子赵之泰说,除花费大量时间教学,以一传十、十传百,培养更多绘画人才,让中国绘画得以广泛传播外,还将自己毕生的精品画作无偿捐献给国内外的多家博物馆。“父亲决心在有生之年尽力推动中国绘画走向世界。”这一点,通过赵少昂的一枚印章“足迹英法意瑞德日印菲诸国”也能窥探一二。

对赵少昂艺术海外影响专门做过研究的学者黄悦行认为,在关于新加坡艺术史的出版物中,20世纪60年代后流行的“南洋风格”叙事占据主导,而“中国艺术”常被定位为“南洋风格”的起源。其中,早在50年代,赵少昂就在新加坡等地举办展览并广泛宣传,为中国画在海外的传播起到了重要的推动作用。

3

“画走兽要威而不凶,猛而不恶”

赵少昂注重体悟自然,从自然中汲取灵感,所绘作品意趣横生,与自然相妙合。他常用的印章中“外师造化中得心源”既是他学古的佐证,又是他信奉追求的艺术理念。他的绘画题材涉猎广泛,花鸟、走兽、山水兼有。

关山月先生曾撰文认为,“他的行笔、用墨、着色往往先在沾笔时下功夫,即在蘸墨分量、墨色浓淡和沾水多少上作文章。落笔又讲究点、划、没骨的行笔徐疾、轻重、刚柔的分寸,故其所画得鲜艳欲滴的花瓣,轻盈透明的蝉翼虫翅、坚硬有力的雀鸟嘴爪,以至灵动精细的草虫的腿脚和触须,无不体现出‘以形写神’的高度概括,以‘一笔之功’的准、稳、狠的表现力,妙笔入神达到气韵生动的艺术境界。”

本次展览的策展人郝锦绣也认为,“其‘一笔之功’‘以色赋形’是其绘画中的一大特色。他专注绘画对象的姿态神情,善于捕捉禽鸟的瞬间动态,善于营造美的意境,将中西技法运用其中,画面肆意洒脱而不失细节,结构严谨而颇具韵致。”赵少昂曾强调“画走兽要威而不凶,猛而不恶”。其走兽画得力于对物象的细微观察和精准的写形能力,他擅于营造画面氛围,将自然之趣巧妙地融入画中。

赵少昂对石涛语“我之为我自有我在”尤为钟情,由此也不难理解,他“一笔之功”中,一笔便能写出丰富层面兼色彩的追求,或许实践上来自“没骨法”的传统,而理论上则来自石涛画论的影响,“笔与墨会,是为氤氲,氤氲不分,是为混沌。辟混沌者,舍一画而谁耶?画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。得笔墨之会,解氤之分,作辟混沌乎传诸古今,自成一家,是皆智者得之也。”

4

“画意与诗情交织,相得益彰”

对于赵少昂绘画风格的形成,周悦表示,“他的风格主要是依靠自己的摸索,最大的特点是善于吸收别人的优点,胸襟广阔。这一点也是岭南画派的传统‘折衷中外’的追求。”

郝锦绣介绍,他很重视文学修养,他曾跟广东诗词大家黄祝渠来学习诗词,他的题画诗都是自作诗。因而,他作品中传承了文人画所提倡的诗书画印结合。尽管他自己没有涉猎篆刻,但他的用印均来自名家之手,包括齐白石、邓尔雅、王壮为等。“他对诗词修养的追求,绘画中的诗意美的营造以及热爱自然、观察细致,捕捉对象的形神处理上都值得我们学习。”例如,他如作于1955年的《水仙花图》(香港艺术馆藏)中,他便题曰:“自葆冰心不著尘,凌波仙子话前身。亭亭玉立临风处,一阵芬芳暗袭人”,画意与诗情交织,相得益彰。“但到了晚年,因诗情有所不逮,画中题诗近乎匿迹,其画风也由早前的兼工带写转为大写意,且色彩较为丰富,其葫芦画便是其代表。在葫芦画中,赵少昂一般只署穷款‘少昂’或‘少昂画课’,且‘少昂’以行草书两字连缀,钤白文圆印‘赵’或白文方印‘少昂’、朱文方印‘我之为我自有我在’等。”中国美术家协会理论委员会委员朱万章曾撰文写道。

此外,赵少昂的书法也尤为另类,周悦告诉记者,他如此有特色的书法,跟他所用的笔也有关,“他用的是‘山马笔’,当年是日本进口的,笔毫弹性明显,也偏硬,不容易把握。”

人物介绍

赵少昂(1905—1998),原名垣,字叔仪,生于广东省番禺县沙园里(今属广州)。读完三年私塾后,边打工边学画,后报名高奇峰的“美学馆”正式学习,成为“天风七子”之一。1930年,他的作品《白孔雀》在比利时万国博览会获金牌奖,同年在广州创立画馆“岭南艺苑”,收授门徒。是继高剑父、高奇峰、陈树人之后,推动岭南画派发展壮大的重要人物之一。

艺术顾问(排名不分先后)

陈金章 梁世雄 刘斯奋 许钦松 梁 江 陈永锵 方楚雄 林淑然

张绍城 卢延光 周国城 李鹏程 许鸿飞 刘思东 卢德平 叶其嘉

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜 曾贵真 邱治