尊重孩子天性,挖掘孩子潜能,陪伴孩子慢慢奔跑,助力孩子发光发亮

当命运的齿轮无情转动,一些孩子被赋予了特殊的成长轨迹。在广州市社会福利院附属特殊教育学校里,特教老师们宛如一群无畏的勇士,怀揣着“让花成花,让树成树”的坚定信念,踏上这场充满意义的特殊教育征程。他们明白,特殊教育并非是要将孩子们塑造成千篇一律的模样,而是要尊重每个孩子的天性,挖掘他们的潜能,让他们在属于自己的领域里发光发热。在全国第41个教师节到来之际,新快报记者带你一同聆听广州市社会福利院里三位特教老师的故事。

■采写:新快报记者 麦婉诗 毛毛雨

■图片:受访者供图

王经华:要成为他们认识世界、 建立自我的领路人

王经华在市社会福利院附属特殊教育学校当老师已有八年半了,细数过去的日子,他一直是负责孩子的生活语文、劳动技能、生活适应等课程。

福利院内,孩子大多为残障儿童。“因此我们注重的不是量化成绩,而是让他们掌握生活本领。”王经华说。

在王经华的教学理念里,如果说普通教育是“让种子在标准化土壤里长成参天大树”,那么福利院特教就是“让每一颗独特的种子,都能在适合自己的环境里,扎根、发芽,开出属于自己的花。哪怕花再脆弱,也是生命的绽放”。

他认为,福利院的特教老师扮演的是“守护者”角色,既要用专业填补他们的能力缺口,也要用温度疗愈他们的情感创伤,更要成为他们认识世界、建立自我的第一任领路人。

平时,王经华要培养孩子们基础沟通与社会场景理解能力,让他们学会个人卫生、刷牙洗衣到扫地做饭等劳动技能,通过不定期的外出购物、乘公交等实践课让他们融入社会,提高适应生活的能力。

“和福利院的孩子相处,最触动我的,是他们在面对困境遭遇后,依然能敏感地感受温暖,你在给予他温暖的同时,他也会积极地回应你,也会给他人温暖。”王经华回想起与一个孩子的相处经历。一天,王经华带着这个孩子外出吃烧烤。这个孩子因为许久没有吃烧烤了,格外开心。“吃到一半时,他主动提出要加餐,但不是为了自己,而是希望用自己积攒的零花钱,打包一份烧烤带回福利院,与其他未能前来的同学和工作人员分享。”福利院的孩子内心深处对“稳定”和“被爱”非常渴求,在获得关爱的同时也在关爱着他人,这孩子的举动让王经华深受触动。

在王经华看来,成长成才的标准不是单一的。对于福利院孩子而言,找到与自身能力匹配的生命位置,就是最好的成长。“若孩子缺乏社会生存能力却强行推向社会,是对孩子和社会的不负责。”王经华说。

今年暑假,市社会福利院里传来好消息,又有8名孩子考上了大学专科(含高考及中专升大专)。而自2012年以来,市福利院共有76人考上大学,其中大专学历层次(含在读)60人,大学本科学历层次(含在读)16人。看到自己培养的孩子考上大学,王经华最大的感受是“不容易”。“福利院里考上大学的孩子占比其实不高,我们面对的孩子,大多存在智力、肢体或心理上的多重障碍,能独立生活、融入社区已属不易。能考上大学的孩子,最大的感触就是这个孩子‘不容易’,他为自己的未来找到了更好的出路。”

吴儒:以朋友之名,陪学生“慢跑”

今年6月29日,在2025年国际特殊奥林匹克东亚区融合篮球赛的赛场上,广州市社会福利院的青年阿炳(化名)凭借出色的发挥,与队友们携手拼搏,一路过关斩将,最终斩获季军。福利院职业教育部的体育教师吴儒一路见证阿炳用努力和拼搏夺得了荣耀。

时光回溯到2016年的盛夏,吴儒到学童班做暑期支援。不经意间的一瞥,篮球场上一个孩子将他的目光紧紧锁住,只见这孩子运球、跳跃都很出色。一问才得知,这孩子叫阿炳,吴儒便开始特别留意起阿炳的每一个动向。

随着阿炳在柔韧性和协调性各方面逐渐展现运动天赋,加上自身热爱篮球,平时也经常观看比赛视频以及学习篮球技巧,吴儒下定决心全了孩子的篮球梦。

在学校平常的训练中,吴儒从体能到基础运球再到投篮逐步为阿炳打好基础。课堂之外吴儒还会专门抽出时间给阿炳做个人训练,从体能、技术战术、心理等各方面进行全面的训练。

球场上,摔倒、受伤和挫败常有,但机会不常有。今年3月,福利院链接社会资源,为阿炳争取到了参加广东省智协篮球队选拔的机会。凭借扎实的基本功和出色的运动天赋,阿炳成功入选。6月,阿炳从韩国首尔载誉归来,吴儒上前与阿炳激动相拥。

阿炳并不是他第一个挖掘出来并成功走向世界赛场的孩子。作为职业教育部体育教师,吴儒同时承担学校足球队、旱地冰壶队、田径队、篮球队及羽毛球队的日常训练工作。

特殊教育需要更多耐心与同理心。吴儒习惯用“朋友”而非“师长”的身份融入学生,倾听他们的需求。比如训练中,吴儒会用游戏化教学降低挫败感;比赛前,通过心理疏导缓解紧张情绪。许多学生从最初不敢上场,到后来主动要求上场参战,这种点滴成长令他倍感欣慰。“特殊教育的意义,不仅是传授技能,更是点亮希望。每一个特殊学生都有自己的节奏,我愿意做那个陪他们慢慢奔跑的人。”吴儒说。

美术教师:让每个孩子都能找到属于自己的舞台

从事特教老师一职已10年有余的谢蕙茹提到,福利院的孩子在文化知识学习上往往面临更多挑战,因而格外注重在音体美等领域为他们搭建成长的阶梯,用多元的尺子衡量成才的可能。

“当我们把目光从短板转向长处,每个孩子都能找到属于自己的舞台。”谢蕙茹说,在今年6月,广州市社会福利院专门成立了艺术教育中心,聚焦音体美等领域深耕细作。希望通过更系统的课程、更专业的指导,让更多孩子在画笔的色彩里、在运动的汗水中、在旋律的流动中,发现“我能行”“我可以”,最终找到独属于自己的价值坐标。

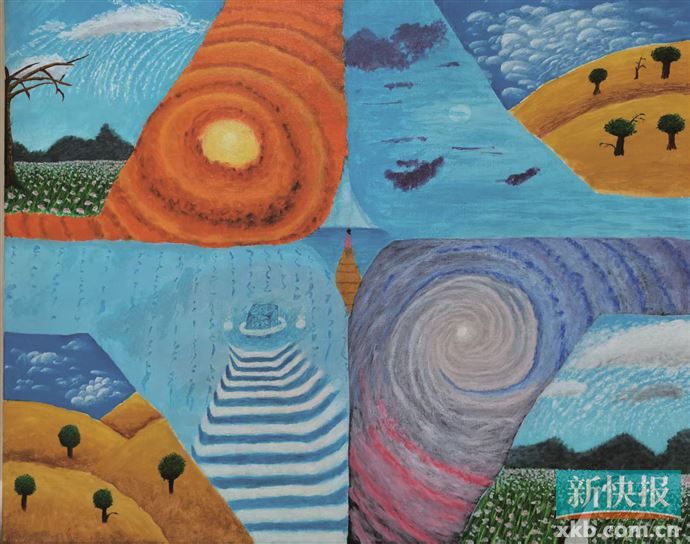

负责美术教学的杨老师告诉记者,绘画对于这些孩子而言,远不只是艺术表达。通过反复练习控制画笔、描画线条,手部精细动作和粗大动作都能得到有效锻炼,提升手部能力的同时也是一个康复过程。当孩子沉浸在创作中时,自由表达的空间带来心灵的愉悦;每一次作品的完成不断积累自信心,也能治愈这些孩子的心灵。

在教学过程中,杨老师会系统观察评估学生的手部力量、绘画能力,特别是色彩搭配、造型表现、立体空间感等核心艺术素养,以及课堂参与度和专注度。当某些学生在基础课上展现出明显的进步和浓厚的兴趣时,或在某一方面表现突出,老师便会针对性地强化培养其优势领域。

杨老师分享了一位令她印象深刻的学生小彩。杨老师回忆道:“他的求知欲是最早打动我的地方。”初入课堂,小彩便展现出超乎寻常的专注力。“他会频繁地向我追问绘画理论和技法的细节,对色彩原理、空间构成这些抽象概念理解能力也很强。更难得的是,他能立刻将理解转化为笔下的实践。”这种“听懂即能画”的能力也让杨老师敏锐地意识到小彩在绘画上格外有天赋。

杨老师坦言,像小彩这样的孩子创作异常艰辛。由于手部控制力弱,他完成一幅普通的丙烯风景画需要耗时1—2个月——这相当于专业画家1—2天的工作量。此后,杨老师为他开展了一些立体空间的绘画技法课程,进行针对性教学,助力他持续精进。

同样面临着手部力量薄弱的还有小新。小新因肢体功能受限,手部与控制力比较薄弱,初学绘画时连在纸上稳定运笔都有些困难,但他非常自立自强。杨老师回忆道,炎炎夏日,手部紧张导致他汗水频频浸湿画纸,即便如此他也总是拒绝休息,专注地完成每一笔。

就这样反复练习,十年如一日的坚持带来惊人改变。小新从最初最简单的水彩笔涂色起步,到如今,他不仅能独立创作专业难度更高的丙烯风景画,手部的精细动作和稳定性也有了很大提升。

更令人欣慰的是,小新的成长已延伸至画布之外。毕业后,他担任起园艺课的助教,用自己亲身经历的点滴进步,默默鼓舞着更多人。他的作品也曾入选“向阳花开——特需儿童艺术滋养在行动”绘画/手工艺作品展公开展出,让更多人看到了他画笔下绽放的生命力。