特教教师钟杰锋:

20年 1800多件“私人定制”

在广州市越秀区启智学校的一隅,有一间特别设计的教室。在这里,特教教师钟杰锋把1800多件“私人定制”的辅具送进了300多个“孤独星球”,也把“特殊教育是良心活”这句话写进了每一次的锯末飞溅中。教师节刚过去不久,今年是钟杰锋踏进特殊教育领域的第二十个年头。20年间,他用专业与坚持,为特殊儿童搭建通往世界的桥梁。

■采写:新快报记者 梁燕芬 ■图片:受访者提供

被眼神牵引的职业初心

“第一次与孩子们对视,我便被触动了”

2005年,刚从广州体育学院运动人体科学专业毕业的钟杰锋,走进了越秀区启智学校的大门。彼时的他,对特殊教育的认知还停留在课本理论层面,直到第一次与孩子们对视,便被触动了,“我被他们的眼神吸引——那种纯粹的信任,仿佛在说‘你能帮我’。”回忆初入职的场景,钟杰锋依然印象深刻。

这场双向选择的起点,没有轰轰烈烈的使命感,却有着最朴素的共鸣。入职面试时,校长的承诺更让他坚定了方向:“你只要来,我们尽全力帮你成长。”这份信任成为他前行的第一股推力。2005年至2006年,他先后十二次外出学习,从重庆的康复机构到全国各类特教机构,把当时国内稀缺的先进康复理念一点点“搬”回学校。

“那时候中国的康复理念很落后,这种专业上的成就感,是我一开始坚持下来的核心动力。”钟杰锋坦言,早期的坚持并非源于“拯救式”的情怀,而是对“把事做对”的执着——看着孩子在自己的指导下有哪怕一点点进步,家长眼中的希望多一分,就觉得值了。

从康复瓶颈到“辅具革命”

“他笑了,我忍不住掉泪”

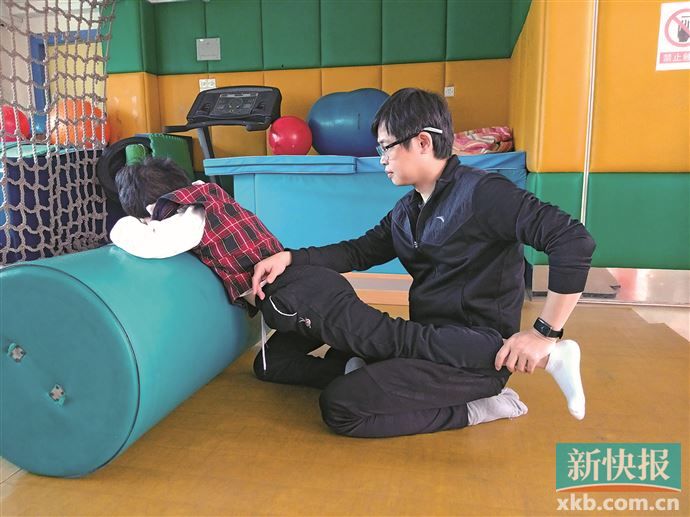

十年深耕康复训练,钟杰锋却遭遇了职业生涯中最无力的时刻:“孩子在学校训练效果很好,可一个寒暑假回来,侧弯、驼背的问题全回来了。”这种“反复性”像一块巨石压在他心头,“难道我的技术不行?可明明能看到进步,为什么不能持续?”

一次偶然接触到的“把康复师的手带回家”理念,让他豁然开朗:“康复不能只靠课堂上的几小时,得让帮助渗透到孩子的日常生活里。”而突破点,就在辅具上。2014年,11岁的重度脑瘫患儿小豪的到来,让这个想法从理论变成了行动。身高1.7米的他因肌张力过高,头始终后仰着,眼睛只能盯着天花板和太阳,“他妈妈现在六十多岁,五十多才生他,抱着这个瘦高的孩子喂饭,要足足两个小时。”钟杰锋至今记得第一次见到小豪的场景——孩子表情麻木,眼睛眯成一条缝,仿佛对世界毫无感知。

“我想让他能平视这个世界。”抱着这个简单的念头,钟杰锋开始尝试改装轮椅。没有专业工具,就用学校储物室里的废旧木板;没有经费,就自己掏腰包买零件;没有木工基础,就对着教程一点点琢磨。调整靠背角度时,他从90度试到120度,手指被螺丝刀磨出茧子,终于找到最合适的支撑点。当小豪的头被稳稳固定,第一次清晰地看到前方时,这个从未露出笑容的孩子,嘴角慢慢向上扬起。“他妈妈当场就哭了,说‘从来没见过他这样笑’。我也忍不住掉眼泪,那一刻才明白,辅具不是冰冷的器械,是能打开孩子世界的钥匙。”

1800多件辅具里的“个体化温度”

“每个孩子都值得被适配”

小豪的蜕变,让钟杰锋下定决心推开“辅具研发”的大门。

2014年3月3日,越秀区启智学校辅具适配中心正式成立——没有场地,就把楼顶的储物室腾空;没有团队,就拉上同事,再找一位退休的木工朋友,组成“铁三角”;没有材料,就收集报废的桌椅、轮椅配件,变废为宝。“一开始真难啊,第一个摆位椅做出来,我们三个浑身是灰,却抱着成品笑了半天。”他回忆道,如今这个曾“一穷二白”的中心,已研发出摆位、移行、沟通等八大类40余种辅具,累计制作1800多件,覆盖脑瘫、孤独症、智力障碍等各类特殊学生群体。

每一件辅具背后,都藏着一个孩子的故事。“市面上的辅具只有大中小三个型号,可我们的孩子没有‘标准身材’——有的太胖,有的太瘦,有的脊柱侧弯,统一型号根本没用。”钟杰锋始终坚持“一对一适配”,这也是他研发辅具的核心原则。

从评估学生需求、设计方案,到制作、试用、调整,每个环节都严格把控。“我们做的不是‘产品’,是‘解决方案’。”钟杰锋强调,比如为孤独症学生设计的沟通板,会根据孩子的认知水平贴满“我要喝水”“想上厕所”等图文;为职高特教班学生做的代币盘,能帮他们理解计数的概念,为未来就业打基础。这些充满“烟火气”的设计,让辅具不再是医疗设备,而是融入生活的伙伴。

“彩虹魔法箱”获全国自制教具一等奖、“巧手魔方”手功能训练组合箱目前正申请国家专利……在这个追求效率的时代,钟杰锋和团队用二十年时间做了1800多件“慢工出细活”的辅具。每件都是独一无二的生命支点。他说,还会继续做下去,因为每个孩子都值得被“适配”,每个人都应该被看见。

特教星空下的点灯人

“让每个孩子都能以自己的方式发光”

从2005年到2025年,钟杰锋见证了中国特殊教育的发展:从康复理念落后,到辅具进校园政策推进;从特教老师单打独斗,到团队协作成为常态。但他也清醒地认识到,这条路依然漫长——全国能像越秀区启智学校这样拥有专业辅具适配中心的特校,至今仍寥寥无几;还有很多特殊孩子因缺乏适配辅具,生活在不便之中。

“特教老师就像‘微光’,可能照不亮整个世界,但能照亮身边的孩子。”钟杰锋的话朴素却有力。他的二十年,是中国特教事业发展的一个缩影——无数像他这样的守护者,用专业、爱心与坚持,为特殊儿童搭建起一座桥梁,让他们能触摸到更广阔的世界。

如今,钟杰锋的“钟杰锋名师工作室”已正式成立,他计划把辅具研发的经验分享给更多年轻教师,“一个人的力量有限,一群人的力量才能走得更远。”在他看来,特殊教育的终极目标,不是“让孩子变得和普通人一样”,而是“让每个孩子都能以自己的方式发光”。而他,会继续做那个“点亮灯”的人,用辅具为孩子们搭建阶梯,让他们一步步走向属于自己的“星空”。