B

中山大学:被当作一座城市来设计的校园

建筑类型:教育建筑

建筑时间:1888年

地理位置:海珠区新港西路135号

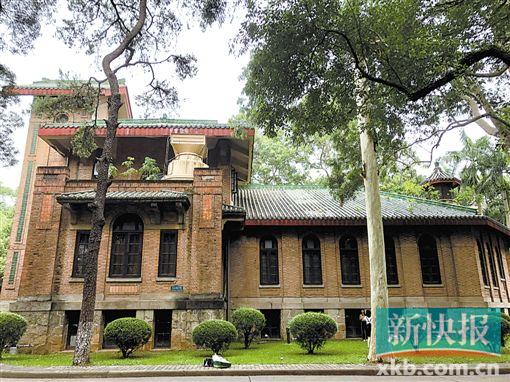

中山大学的前身岭南大学,是1888年创立的一所教会大学,康乐园内现存着一批建于19世纪末20世纪初至30年代的西式建筑物,既有着西洋风格,也有着一听就知晓的舶来名字。

始建于1906年的马丁堂又称东院,楼高三层,采用红砖钢筋水泥建造,由美国建筑师司徒敦设计;希伦高屋始建于1911年;格兰堂始建于1912年;基督教青年会楼始建于1913年;怀士堂始建于1915年;卡彭特楼和美臣屋始建于1919年;黑石屋和伦敦会屋始建于1920年;亚特伍德抽丝实验室始建于1921年;史达理科学纪念大楼始建于1928年……这些大小建筑物沿着校园的中轴线分布。

没错,这座百年前的大学校园跟现代的珠江新城一样,有着自己的中轴线,虽然最初的规划者已经不可考,但是在中大学生内部始终都有一种传言,一位当时的美国设计师,把校园当作一座城市来设计,中轴线从怀士堂往北直线到达北门广场,主要建筑沿线两边分布,融合了东方的空灵诗意和西式校园的轻松舒适,显得气派十足。

中轴线的东侧是西式建筑最密集分布的区域,规划风格跟沙面有异曲同工之妙,绿植郁郁葱葱,几乎每座小楼都被树木包围,隔离了猛烈的阳光,远看如同古典主义的油画风景。

沿着中轴线往北,分别是岭南大学附中建筑群、护养院(校医院)、教工和学生宿舍(荣光堂、爪哇堂等)、岭南大学附小建筑群等。中轴线的西边则有美国设计师打造的哲生堂、陆佑堂和永芳堂等,跟东侧相比,更加具有中西合璧的韵味。

马丁堂在这些建筑里面,有着特殊的历史地位。作为康乐园内第一座永久性建筑物,还是广州第一幢由硬制红砖所建的房屋及第一幢用钢筋水泥地面的建筑,自马丁堂之后,岭南大学的西式建筑物便定了红砖绿瓦、中式屋顶和西式墙身的组合的基调,以匀称对称、朴素大气为主要风格。

1906年,由当时的美国校董会出售证券,提供2.5万美元兴建马丁堂,旧称“东院”,与一路之隔的科学馆“西院”对称。后来,为了纪念为建校捐款最多的亨利·马丁(Henry Martin)命名为马丁堂。

被中大学子昵称为“大钟楼”的格兰堂,曾经是一栋行政大楼,也就是学校管理者的办公楼。因为有着优雅古典的长廊和台阶,现在则成了学子们回校访友合影、拍摄婚纱艺术照最钟爱的取景地。

1915年,美国约翰·肯尼迪的夫人出资25万美元修建,按捐款人意愿命名为“格兰堂”,铭记为建校做出重要贡献的校董事会成员格兰特(William Henry Grant)。后来,在中山大学60周年校庆的时候,澳门的梁銶琚出资购买了一座新的日本精工石英报时钟作为贺礼,换下了已经年久失修的旧钟,钟上面还有一个大理石板,记录了相关的历史。

中山大学的地标建筑怀士堂,又叫“小礼堂”,原来是一所基督教的青年会馆,后来为纪念捐赠者安布雷·史怀士,命名为“怀士堂”,1923年,孙中山和宋庆龄在怀士堂作了“立志,是要做大事,不可要做大官”的知名演讲,这句名言被镌刻在怀士堂北面正门的右侧云石上。

C

东山:400多座花园洋房,官居商居泾渭分明

建筑类型:民居

建筑时间:1906年

地理位置:越秀区新河浦路-恤孤院路一带

东山至今还存有400多座洋房。红砖清水外墙、柱式门廊、柚木门窗和小巧的庭院,形成了“洋气”的建筑群,也是现在热门的摄影取景地,每到周末或者阳光晴好的午后,穿着靓丽的女孩和背着单反相机的男孩三三两两走在路上,也是一道别致而文艺的城市风景。

两三层的花园洋房,起初是效仿自法国的民居风格,地中海国家光照充足、植被丰富,居民们也喜欢户外互动,这些文化和地理特色跟广州十分相似。而广州的天气更为炎热一些,于是利于通风的外廊式结构、带有护栏的落地窗和“一步式阳台”在东山口花园洋房区中大受欢迎。

“大草地虽然欧范儿十足,在上海的洋房区常见,但是对于炎热的广州来说起不到社交和休闲的用途。”陆琦说。

广州人把屋顶做得平缓,变成天台,可以晾晒衣服,搭上遮阳棚架也可以在天黑后进行社交聚会,建筑的前后院和室内也更节省面积,以适应人口密集、面积狭窄的城市特点。“西式建筑来到广州,也要适应人们务实的观念,追求花更少钱,取得更大的效果。”

虽然同样的花园洋房,官员居住和商人居住的建筑有着明显的区别,当时商人主要居住在东山口,而官员居所集中在梅花村,地方比较开阔。

陆琦介绍说,他本人最欣赏的西式花园洋房当属现在梅花村内的陈济棠故居,“乍看起来,两者好像没什么区别。事实上官员盖房子热衷于做成两边对称,类似于古代的衙门,而商人住家再豪华也是民居,门决不可以开在正中央。”

陈济棠公馆建于1930年,位于越秀区中山一路梅花村,由工务局技佐罗明燏设计。据该馆提供的资料介绍,陈济棠公馆共6500多平方米,分主楼、东附楼、西附楼、北附楼,共49间房,用行廊相连。主楼是陈济棠办公、居住的地方,东附楼是警卫、司机等后勤人员的居所,西附楼是家属区,北附楼是餐厅、接待室、会议室等。蒋介石在撤离大陆前,就曾在陈济棠公馆主楼的二楼居住过一段时间。

现场可以看到,公馆里结实的红砖、雕花的铁栏杆、油黑锃亮的木地板,依然是昔日的模样,旧物只剩下当年一个大水缸放在墙角落。陈公馆里还有一条地下通道,但并没有开放。有附近老街坊说,里面长五六米,出口被水泥和铁门堵住了,传说这条地下通道通向东风路,也许是一条逃生的通道。

D

东园:原版早被纵火焚毁,现在看到的是修复版

建筑类型:民居

建筑时间:清末

地理位置:越秀区越秀南东园横路1号

“东园”也曾是清末广东水师提督李准的花园别墅,面积有一万平方米。辛亥革命以后,曾改为民众游乐场,省港大罢工期间也作为罢工委员会使用。

旧址氛围前后两部分,前半部正南是进入东园的大门,有一座高约8米的砖木结构门楼,门楣上有李准的手书“东园”二字。进园后50米有一个荷花池,池东西各有一处对称的八角亭,正面则是砖木结构的西式两层洋房,外墙为红色。后半部有1000平方米的池塘,小溪从西流入,溪上建有两座对称的双层木阁楼。在1926年,东园曾被纵火焚毁,只剩下门楼,现在所看到的建筑,是上世纪80年代根据原貌在原址重新修复的模样。