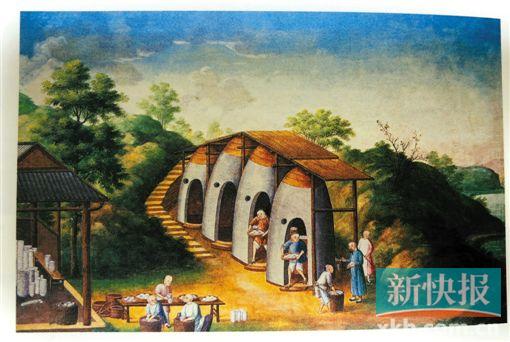

早期“外销画”在表现风格上接近中国传统手法,19世纪后趋向写实,植物描绘让人想起欧洲刻板的写实传统。画风明显受西方艺术影响,构成了几乎一百年的广东地区,这一片有西方人生活与工作的区域的特殊绘画趣味。既不属于中国画也无法纳入西洋画的范畴,被称为“欧洲标准的中国艺术”。

■收藏周刊记者 梁志钦

外销画移植了西方油画写实之长

早期“外销画”在表现风格上接近中国传统手法,19世纪后趋向写实,植物描绘让人想起欧洲刻板的写实传统。画风明显受西方艺术影响,构成了有西方人生活与工作的广东地区持续近一百年的特殊绘画趣味。

可以概括地说,发生在广东地区的这种“特殊绘画趣味”,总是尽可能地保留着欧洲人的视觉观点。这样的情况与宫廷里的油画形成有趣的对比,因为无论是出自中国还是欧洲人之手,宫廷内的油画总是接受着“平面”“散点透视”以及“单色调”的调适。

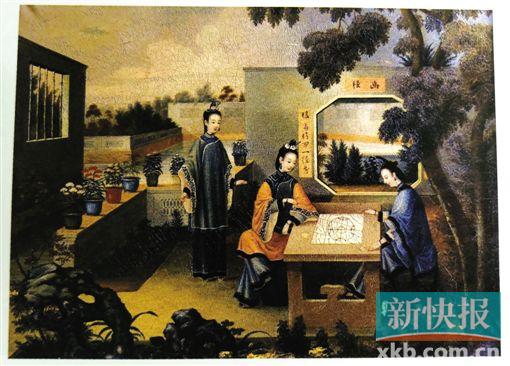

外销画的画家们在绘制画作时多用平涂的方式进行绘制,画面体现出一种细腻写实的风格。人物刻画细腻,动态丰富。外销画逼真的写实能力,移植了西方油画细腻逼真的写实之长。

但需要指出的是,外销画的笔法看似写实,而又未完全写实,原因在于融汇的是中国抽象写意的风格和西方具象写实的风格,融合两者而产生只属于外销画的独特风貌。准确来说,外销画笔法的写实性是介乎于大写意与大写实之间、介乎于抽象与具象之间。

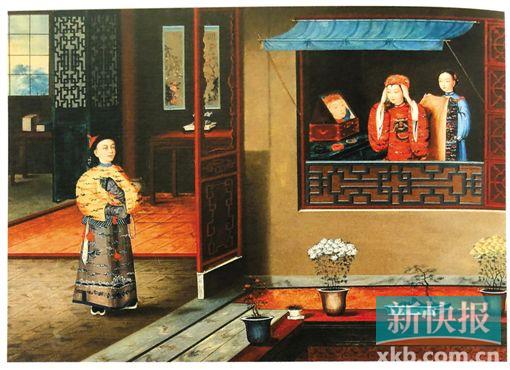

外销画严谨细腻型的写实,在刻画穿戴讲究,服饰精美的达官贵人身上有所体现,无论是服饰还是头饰以及其上面的图案都刻画得很精到、到位,就连首饰也绘制得很入微、细腻,也能很严谨深入地表现服饰的质地,又能严谨细腻地完成复杂的造型,在刻画人物妆容方面也美轮美奂,甚至很好地表达了人物高贵端庄的气质。这要求画家有相当强的技巧功底和丰富的经验。如此精湛的技艺让人惊叹,写实作品的功能性在于通过独特的艺术技法去再现现实,向观赏者传递我们对现实生活的体验、感受和观念。哪怕在多元发展的今天,这种写实的笔法依然占有重要的地位。

每个画家都有很多印好的人和物轮廓

外销画的生产模式可以由一个词来简要概括,就是“复制”。克瑞格·克朗纳斯提到:“早在1790年(外销画)大规模生产的技术就已经很普遍了,现存出自普呱画室的,以街头交易为绘画对象的系列中出现了多次同一场景的几幅绘画说明了这一点。(也有不少)与这些相似但年代不同的画,跨度在1840-1860年之间,(它们)一看便知来自同一原始版本,人物的姿势和衣着没有变化,整个构图也都一样,只有一些细节,例如纽扣的样式、衣服的褶皱以及衣服色彩的微小差别。”

复制的技术就是使用“标准模板”来绘制图画,1845年一位法国作家写道:“画面设计通常限于机械的描摹,由于使用非常透明的纸使这种描摹很容易。每个画家都有很多印刷好的人和物的轮廓,作画时随意取用,把这些素材——一只船、一个官员或者一只鸟——任何他想用的东西,放置在合适的位置。复制的素材来源有三,一是直接从西方画家处获得原画,二是通过购买或者交换获得西方画的印刷品,三是畅销的外销画作品,主要是早期画家的经典之作。”

大多数是“批量生产”的商品

《中国皇后号》一书中就如此写道:“广州有很多画家,但是别人告诉我,他们并没有设计天分。我希望在辛辛那提协会订购的一套瓷器上印上该组织的徽章。我自己的设想是,让辛辛那提协会订购瓷器采用密涅瓦女神(Minerva,智慧和技术及工艺之神)风格,辛辛那提协会正是从这个女神那里得到了其徽章的式样,并公之于众。我得到了两座女神雕像和一个精美的士兵画像,并向画家提供了我持有的徽章的复印件。这名画家在广州画家之中声名显赫,不过,虽然他可以准确地临摹这些图案,但多次尝试都没法将它们恰到好处地融合在一起。只有部分是我比较满意的。我想到这件事情时就会忍俊不禁。”

有研究资料显示,“一个画工一辈子只画树,另一个只画人物;一个画工只画手和脚,另一个只画房屋。在流水线上,每一个人都能画得很好,尤其在描绘细节方面,但是他们没有能力完成一整幅作品”。甚至在大规模生产时,“不同的颜色也由不同的画工来填涂”。这时,艺术审美己经变得不那么重要,而生产效率和生产数量等商业因素成为生产者考虑的最主要问题。

因此,外销画的艺术水平并不高,它大多数是“批量生产”的商品。作为一种追求商业利润的绘画,外销画家们基本没有个人的艺术追求。大多数外销画家的创作都是模式化的,相对缺乏独立的思考,也没有追求艺术内涵的主动性。在购买外销画的外国游客眼里,外销画是一种旅游纪念品,他们并不认为这类绘画有多大艺术价值。

透视法和光影法的应用

是外销画最显著的特征

通过临摹优秀外销画范本,来学习西方绘画技法,这种学习方式有时由于过分追求商业利益而忽视了西画技法中关于透视法、明暗法的准确性,因为缺少西方画家或熟练掌握西画技法的中国画家的指导,他们对于西洋绘画中三维空间、透视和光影表现的理解仅仅停留在表面,只是在用自己并不熟悉的材料按西方买家要求的样式进行作画。

细心的学者发现,外销画家或画工在学习西画以前都已经具备中国画的基础,即使是开始学习西画,仍然不能舍弃传统的毛笔和绘画习惯。一定程度上说明,外销画家没有从本质上剥离中国传统画和西方画,一直从两种不同文化背景不同技法的绘画中取其所需的元素。

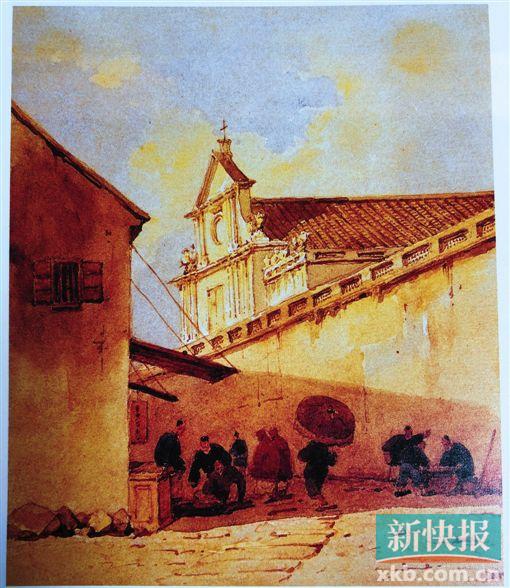

透视法和光影法的应用,是18世纪末至19世纪前期广州外销画采用西画技法最显著的特征,透视法被应用于人物五官造型的描绘上,并且有了光影的表现。

但同时,外销画家也沿袭了中国绘画中对韵律感的表达,色彩与线条一样拥有节奏。他们用深色颜料像画线描一般画出衣纹等处的褶皱波浪线,用笔有顿挫和起承转合,这样的上色方式就完全异于西方画家用块面表现明暗体积的画法。

另外,在一些人物画上,外销画家巧妙利用线的变化体现出人物衣衫的棉麻织布的质感(或毛织或丝绒),一半贴着身躯,一半在微风中飘荡。线条勾勒与色彩的线条化即是对人物形体、空间感的表达,也是其所有优美动作的构成。

广州外销画的特色可以概括为“中国题材,西洋趣味”。这些画作采用西方透视法、明暗法以及彩色颜料绘作,内容和风格与西方艺术大异其趣,同时又有别于中国本土文人画,既不属于中国画也无法纳入西洋画的范畴,被称为“欧洲标准的中国艺术”。

(本文部分内容据吕澎《20世纪中国艺术史》、倪月菊《外销画秘史》、徐堃《十八、十九世纪广州十三行和外销画》、胡米一《广州十三行外销水彩画技法研究》、王华《外销画中的晚清社会图景》、王曼姣《广州街市人物外销画特色研究》)