■ 收藏周刊记者 潘玮倩

近日,国之瑰宝、北宋山水画扛鼎之作《溪山行旅图》再次走进公众视野。在传得纷纷扰扰的各种消息中,“寻找范宽签名”,也成为一种充满仪式感的观画体验。范宽原来是个落拓不羁的山人?为了找出作者的签名,人们用眼睛和放大镜寻找了近千年?台北“故宫博物院”前任副馆长李霖灿,为什么能成为这个幸运儿?他是怎样找出来的?

五代到北宋,山水画高峰

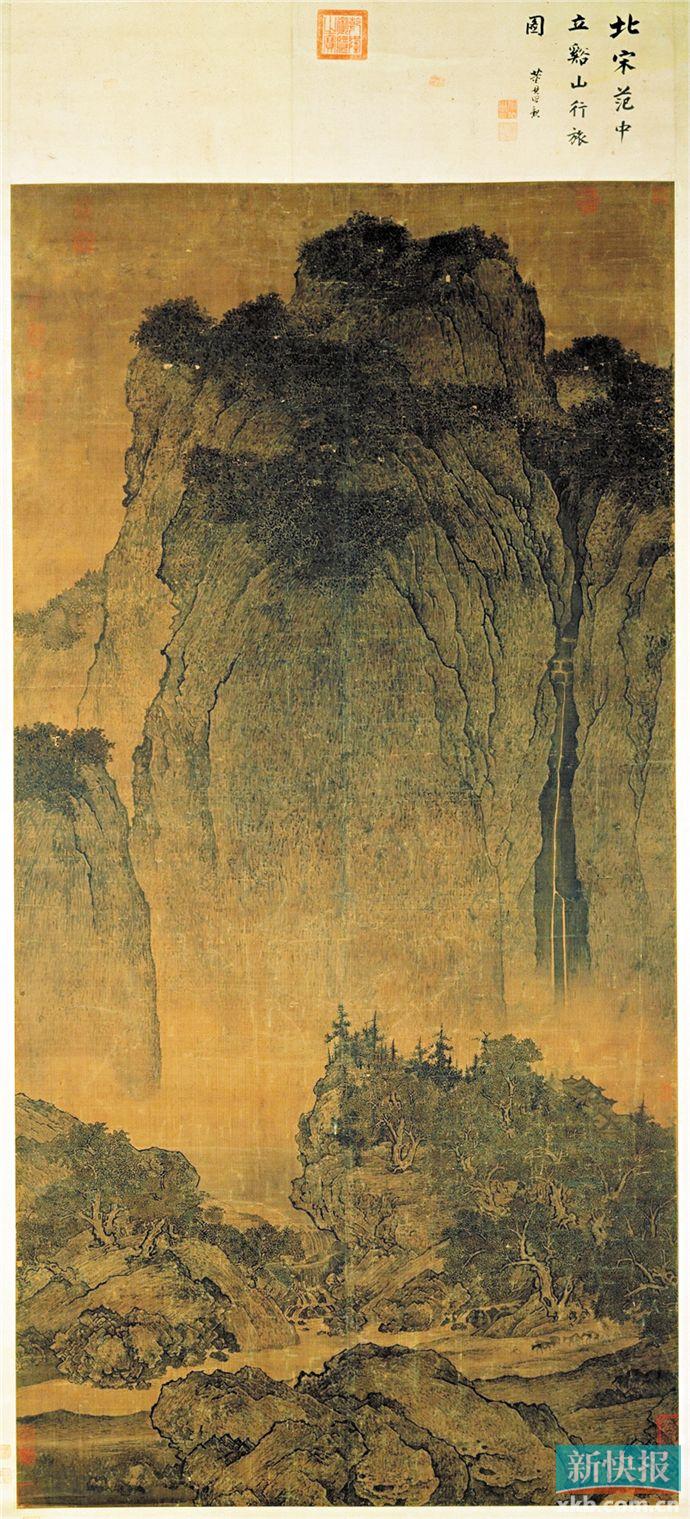

日前,三件在美术史上鼎鼎大名的北宋山水巨作——范宽《溪山行旅图》、郭熙《早春图》和李唐《万壑松风图》,再度引起各方关注。有媒体报道,它们极有可能在2021年10月,于台北“故宫博物院”再度展出。须知,上一次这三件作品同时亮相,已是十年前的2011年(“精彩100:国宝总动员特展”);再向前,则是2006年轰动一时的“大观:北宋书画特展”。

目前,在台北“故宫博物院”官网,暂未查询到2021年展览的详情,而首先映入眼帘的,则是上述“大观:北宋书画特展”的相关回顾。在介绍中,主办方曾重点指出,从范宽《溪山行旅图》(约1000)、郭熙《早春图》(1072)及李唐《万壑松风图》(1124)这三件国宝上,“可以观察北宋山水画在最盛期的成就与百余年间的演变情况。”

从公元10世纪到12世纪,五代到北宋的两百多年期间,中国山水画名家辈出,达到一个前所未有的高峰,“荆关董巨”和“李郭范米”,分别是这期间的前后高标。

《溪山行旅图》的作者范宽,在宋代绘画文献中,被归属为“驰名当代”的专业画家。“现代学者有的从地域风格看,称这幅画为华北山水画的代表;有的从构图意念看,认为体现了中国画移动视点的构图特色,或认为此画将唐代以来层叠式的‘高远’构图,发展至完美的境界,视为北宋‘宏伟山水’的代表;另外也有从‘道’的哲学观念看,认为这幅画具体呈现了人与自然和谐相处的关系。”

七十多年后,宫廷画家郭熙,延续《溪山行旅图》雄伟山水风格,在《早春图》中,利用高远、深远、平远的构图法,展现了全景“真山水”。

与前两者都在画面中以写实技法描绘山水中的“渺小人物”不同,接下来李唐的《万壑松风图》舍弃了点景人物和建筑,以充满诗意的松谷深涛,彰显着山水画进入的另一辉煌阶段,开启了南宋近景山水的先声。

巨迹右下角的惊人发现

《溪山行旅图》作者范宽,传说是一位非常磊落而又不羁的人,喜欢逗留山林,“经旬不归”。因为这些作为,人们改了他的原名范中立,给他取了个绰号叫“宽”——在陕西一带,人们唤那些落拓邋遢的人,都是“宽”。范先生倒也“从善如流”,从此便以宽自名。

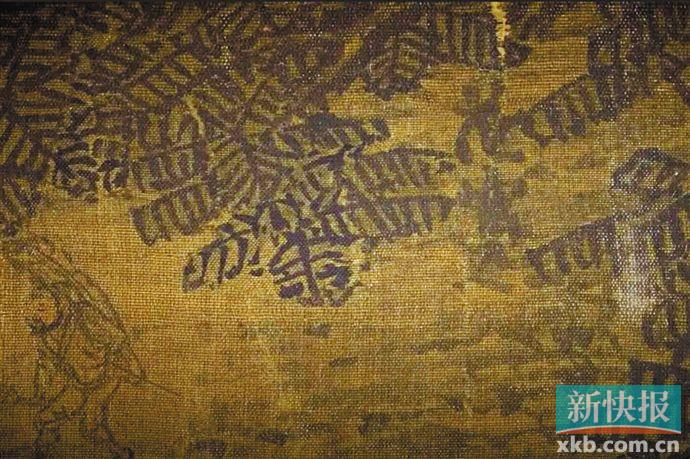

说到名字,宋画多穷款。就是说,宋代画家很少题款,清沈颢在《画麈·落款》中就云:“元以前多不用款,款或隐之石隙,恐书不精,有伤画局。”宋代绘画崇真尚实,注重格物致知,他们认为在画面上写满诗文,是对自然物象真实性的损伤,所以,“宋画多穷款,仅有简单的纪年和画家款识,并题之于观者不易发现的老树枯枝、杂草长满的石壁、层层繁密的树叶等十分隐蔽之处”。

根据台北“故宫博物院”资料显示,《溪山行旅图》在乾隆时期进入宫中,这幅藏于重华宫的清宫唯一一件范宽画轴,只有如下简单记录:“宋范宽溪山行旅图一轴(下注次等,地一)。素绢本,墨画,无款。诗塘有董其昌书北宋范中立溪山行旅图十字。”可知依当时的品第标准,这幅画仅是“次等”之作,而作者的归属则依董其昌在诗塘的观款所定。

但是,自董其昌以来,一直到当代,人们从来没有放弃过对溪山行旅题款的寻找。直到1958年,有一束光,照在了画面上——当时苦苦追索从未放弃的李霖灿,终于在长期努力之下,捕捉到了最重要的信息。

他终于发现了范宽的签名,就隐藏在画面右下角的繁茂树林之中。

多年以后,李霖灿在他的《中国美术史》一书中这样回忆:“米芾曾见到‘华源范宽’的题款,事无二致的,我于1958年也曾在《溪山行旅图》上‘发现’‘范宽’二字签名。就在这幅巨迹的右下角,一行行旅之后,不仅董其昌氏没有看到,许多常看画的朋友也不知道,众多著录之中,在此之前也从没有记载过,所以我时和朋友们戏言:世事何足道,能与范宽有此一段文墨因缘,庶几不负平生!大家也都一笑置之,分明是书呆画迷迂阔之言也。”

据说李先生是用了网格排除法,一点点细致筛查找出,这个说法十分流行,但不管怎样,自此之后,每当面对《溪山行旅图》,人们就会在画面前停留许久,希望务必能找到这个隐藏近千年的签名,这仿佛,已经成了观看此画的一种独特仪式感。

从容中道和雨点皴法

李霖灿曾在一篇文章中,论北宋画论的从容中道,说它有既不唯心又不唯物的哲学基础,而范宽的《溪山行旅图》正是循此中道而行。在这位宋代画家心中,他是把自己面前所见的高山,与自己印象常对的黄土高原率直气魄合二为一,然后在笔下抒发出了自觉最美的部分,得山之骨,与山传神,而其它,并不在他的考虑范围。

技法上,以“雨点皴法”统率全局,又叫“斧劈痕”,于是山峦的直立千尺和山顶的郁郁葱葱被真实再现,也构成了范宽“山顶好作密林”的特殊手法。

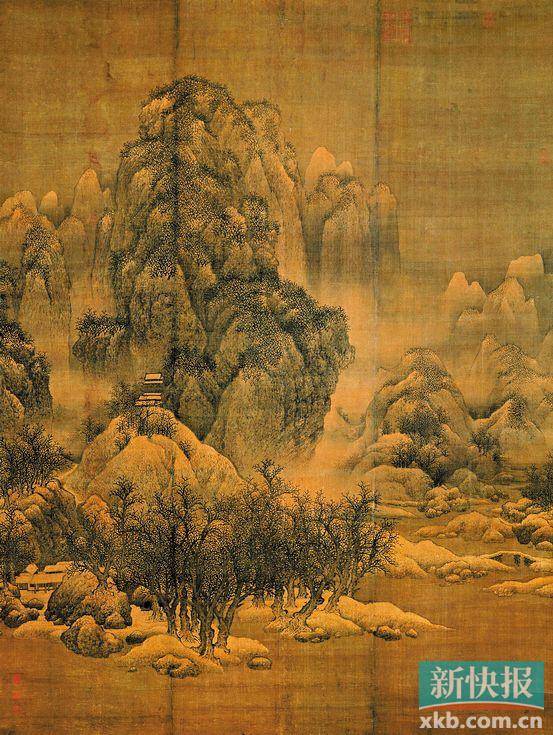

除了《溪山行旅图》,目前被归在范宽笔下的最著名的画作,还有藏于天津博物馆的《雪景寒林图》,它是现存于大陆的唯一的范宽作品。“其历经清代著名收藏家梁清标、安岐鉴藏,乾隆时收入内府,存于圆明园。1860年英法联军掠圆明园时曾流落民间,后被工部右侍郎张翼购得。从此张翼、张叔诚父子两代对其倍加珍爱。《雪景寒林图》至今保存完好,除画绢自然变色外,几乎没有破损残缺。”

该图为三拼绢的大幅画作,白雪皑皑中,雪峰屏立,山麓水际边密林重重。深谷寒林间,萧寺掩映,峰峦沟壑间云气万千,真实表现了秦陇山川雪后的磅礴气象。画面前景的树干中,隐约可见“臣范宽制”的署款。

该画作同样以“雨点皴法”统率全局,尤其令人赞叹的是,通过对画布的真“留白”,为我们展现出千年前一场大雪如在眼前的磊落光明。

(本版图文资料来源:台北“故宫博物院”、天津博物馆、李霖灿《中国美术史》、何传馨《范宽溪山行旅图成名史》、李乐源《溪山行旅图作者之谜》)