无论什么时候,风流都是一种天才的能力,比如,总能把稍纵即逝的幸福,赋予不朽的艺术形式,而使之长留人间。赤壁夜游,“两个微小的人物,坐在月光下闪亮的江流上的小舟里。由那一刹那起”,读者陷入了他的风流世界。

近日,和朱万章先生谈论苏东坡,我们就从这样的场景进入。

■收藏周刊记者 潘玮倩

1

无法超越

收藏周刊:千古风流人物,今天,我们如何定位苏轼?千年之上和之下,他似乎在很多方面都有无法复制的成就。

朱万章:苏轼,在书法、绘画、文学乃至政务国家处理方面,都有非常独到的特殊成就,尤其对宋代以后乃至元明清,及至今的国内外,其影响之大,几乎没有其他艺术家可以比肩。他的作品在包括英美等地的英语世界传播,同时,日本对苏东坡作品的翻译也更为全面,1990年,他们还正式成立了“宋代诗文研究会”。

收藏周刊:您觉得,到底是什么,最集中、最大化地成就了苏东坡?是黄州的那段经历吗?

朱万章:乌台诗案乃至黄州经历,的确影响非常大,它是一个节点,但不是爆发点。他的成就、他对后世的滋养和启发,是一个整体的过程,润物细无声。

收藏周刊:您是否认同,苏轼所身处的北宋,是中国思想和艺术的黄金时期?

朱万章:确实,至少从三个方面,我觉得达至顶峰,它们是文学、书法和绘画,尤其是在书法方面,其后无法超越的。还有,虽然后来的元四家、扬州八怪等也各有造诣,但他们依旧无法望前人项背。

收藏周刊:您认为北宋的书画是中国艺术的最高点?

朱万章:对,算是一个高峰。当然,其前面还有隋唐,但可惜隋唐的东西如今我们少见。

收藏周刊:北宋后面的都没有办法去超越他们了吗?

朱万章:是的。北宋之后的那些文人画,都没办法超越北宋时期。其实这也不是我的观点,这实际上是一个公认的观点。

收藏周刊:书画同源,成熟的文人画理论,是否是从苏轼这里开始?

朱万章:对,他率先提出文人画的概念雏形。“论画以形似,见与儿童邻”,他在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》里提出“诗画本一律”,同时品王维的诗画称“诗中有画,画中有诗”,对于诗画在精神上的融会贯通进行了解读。他既是理论的奠基者,也是文化的践行者。

收藏周刊:回到您刚才说的问题,您说北宋文人画当时就达到了一个无法超越的高峰。那么接下来的近千年究竟发生了什么问题?

朱万章:其实接下来,比如元四家、董其昌、文徴明等,他们的绘画成就当然也非常大,每个时代都有每个时代的特征。只是没有超越北宋。

收藏周刊:您觉得苏轼他们的文人画,最难超越的地方在哪里?

朱万章:他的那种整体气韵和气息。腹有诗书气自华,他具备多方面的艺术修养,按照我们今天的看法,他还是个哲学家,诗词歌赋、种种素养,造就了他深厚的底蕴。

2

很感性很理性

收藏周刊:我们今天阅读苏轼的诗句,会发现它们有很纵深的空间感和苍凉的历史感,这是否就是辉煌璀璨而又积贫积弱的北宋,给予苏轼的馈赠?

朱万章:应该也算。实际上,每个时代造就了不同的人才。苏轼在仕途上的起起落落,从高居庙堂到颠沛流离,巨大的反差、历史的时空,给予他的感受自然和常人有异。他对人生的超脱、面对时间流逝的苍凉和成长感,都能在他的诗词歌赋中体现。还有一个最重要的原因,就是他本身就是一个天才型的人物。一般人就算与他遭受了同等经历,也可能没办法有深刻感悟,但他很感性又很理性,所以,他能。

收藏周刊:您最喜欢他的哪首诗句?

朱万章:有两篇文章我是特别喜欢的,一个是《超然台记》,另一个就是《前赤壁赋》。他在这两篇文章里提出了很多人生思考,而且这种思考确实是前不见古人后不见来者。他很豁达,对不属于自己的东西,能够认出,并不作强求。

“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

收藏周刊:但在读《后赤壁赋》的时候,“时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来”,还是能感受到一些纠结。您认为他最后放下了没有?他根子里是否还是一个儒家知识分子的角色?

朱万章:我觉得,他经过了很大的波折,到后来算是真正的超然了,从儒家的入世到释家的超脱,然后到道家的出世,完全进入了一种无欲无念。

收藏周刊:我们说苏黄米蔡,您觉得,苏轼的“写意、尚意”书法风格,对当时的书风,带来了怎样的影响?从“笔法”到“心法”,苏轼对于宋代书法的突破性贡献,最主要体现在哪里?

朱万章:苏东坡的书法是唯一最难学的,为什么?因为他不是特别讲章法,就是纯粹为了直抒胸臆。绘画中,写实的就特别容易临摹,写意的则比较难,书法也是这样。我也曾临过他的字,后来发现没辙。除非你的技艺能和他的“意”连接到一起。

3

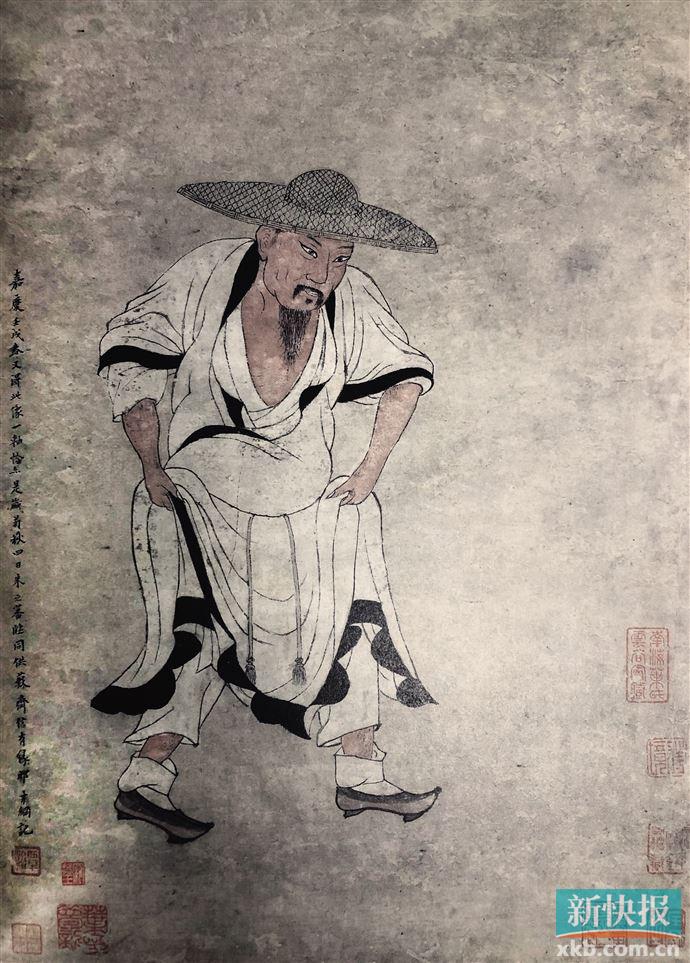

《东坡笠屐图》的致敬

收藏周刊:其实包括当时和后来,也有人对他的书法提出过异议。

朱万章:当然这是见仁见智,我所认识的一些书法家,就说一点也不喜欢苏轼的字,说它看上去不太对路。但有的人就特别喜欢。但总体来说,苏轼的书风,对南宋和元朝影响力比较弱,到了明清时期影响大一些。苏东坡的地位,实际上是在明清时期被完全树立起来的。

收藏周刊:为何明清时会有这种现象?

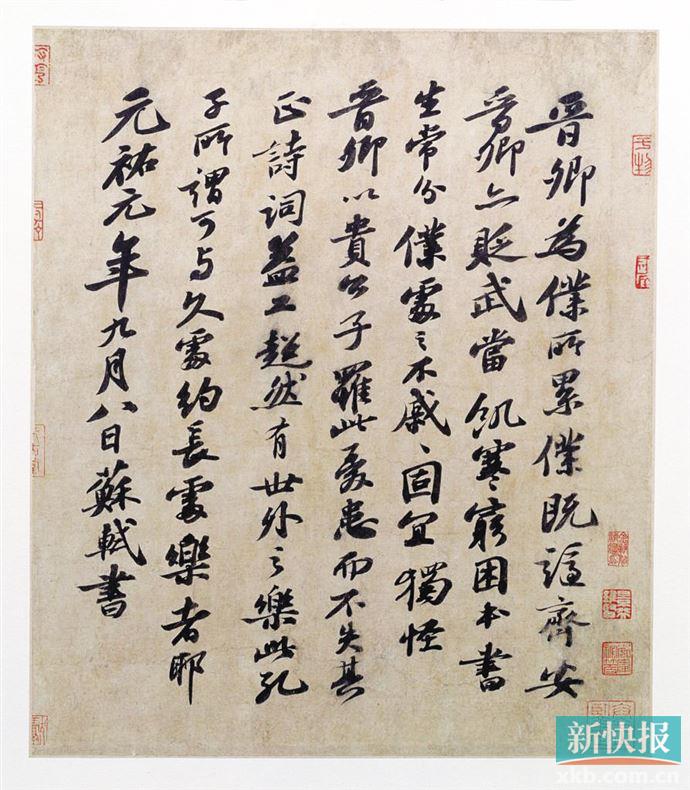

朱万章:这是综合性的原因,我曾写过一篇《明清文人为何钟情<东坡笠屐图>》来探讨这个问题。目前所知最早创作此画者,则可追溯到苏轼的好友、人物画家李公麟。李公麟在其《东坡笠屐图》中题道:“先生在儋,访诸梨不遇。暴雨大作,假农人箬笠木屐而归。市人争相视之,先生自得幽野之趣。”这是关于创作《东坡笠屐图》的最早记录。遗憾的是,李公麟原画已经失传,我们只能从文献记载和后人摹本中得知,李公麟创作过不止一幅《东坡笠屐图》。在此之后,直到二十世纪,创作过《东坡笠屐图》的画家不计其数,尤以明清时期文人所作《东坡笠屐图》多且精。

收藏周刊:东坡笠屐这个场景,唐寅曾有这样的诗句:“东坡在儋耳,自喜无人识。往来野人家,谈笑便终日。一日忽遇雨,戴笠仍着屐。逶迤还至家,妻儿笑满室。歆哉古之人,光霁满胸臆。图形寄瞻仰,万世谁可及。”明清文人,他们从苏东坡身上寻求到了怎样的共鸣?

朱万章:1097年,苏轼被贬到海南儋州,政治上失意,前途渺茫,自然环境也较为恶劣,身体不适,但就在这样内外交困的环境下,他还能保持“幽野之趣”,最大限度地超然面对一切,《东坡笠屐图》便是对此时心态的反映。

明清时期包括唐寅、仇英、尤求、曾鲸、张宏、朱之蕃、陈继儒、孙克宏等在内的这些画家,正是借助苏东坡的生命意志与达观人生,或通过《东坡笠屐图》传递一种积极向上的人生态度,或在《东坡笠屐图》中找到慰藉,成为苏东坡的隔代知己,如明代文学家杨慎在贬谪云南时便绘《东坡笠屐图》,“写以自况,颇能传出一肚皮不合时宜之概”。在绘画之外,明清时期更有不少文人借助诗歌等载体表达对东坡笠屐形象的敬仰或从中找到惺惺相惜的心灵契合。

明清时期大多数文人有在苏东坡生日(十二月十九日)当天祭祀雅集的风气,在当日必悬挂苏东坡像以供瞻仰,而多数人便选择《东坡笠屐图》作为东坡的标准形象。

他在困顿的环境中所表现出的顽强与超脱,成为明清文人学习的楷式。这种影响,亦绵延至今,未有断绝。

简介

朱万章 四川眉山人,毕业于中山大学历史系,现为中国国家博物馆研究馆员、中国美协理论委员会委员,从事书画鉴藏与美术史研究,著有《书画鉴考与美术史研究》《销夏与清玩:以书画鉴藏史为中心》《书画鉴真与辨伪》《鉴画积微录》《明清书画谈丛》《过眼与印记:宋元以来书画鉴藏考》《画外乾坤:明清以来书画鉴藏琐记》《画里相逢:百年艺事新见录》等。同时兼擅绘画,出版有《一葫一世界:朱万章画集》《学·艺:朱万章和他的艺术世界》和《学之余:朱万章绘画近作集》。