站在康陵遗址现场东北角阙,南望,太阳猛烈,目光真实越过眼前绿色房顶现代保护性建筑,其内,陵寝森严;继而,目光仿佛越过笔直神道,穿角阙,跃陵门,过南面廊式建筑,千年前,站在此处的人,应该看到了珠江浩浩汤汤。

刘岩,曾生活在广州的南汉开国帝王,住在北京路,葬于大学城。

20年前,广州大学城初建,两座帝陵,刘岩和刘隐的康陵/德陵,重现人间。20年后,此地学子殷殷,芳树荫荫,依托原址建起的康陵遗址,你我可见,免费进入。

想看帝陵的人,地址请记住:广州市番禺区小谷围岛南汉二陵博物馆西侧康陵路,从博物馆南门出发,直行2分钟;继而第一个路口右转,步行5分钟——康陵,每周二至周日上午9时-下午5时,热烈欢迎您。

1

适逢康陵遗址考古发现20周年、广州考古70周年之际,2023年6月10日,康陵遗址全面完成本体保护与展示利用工程,正式向公众开放。

当年上午,在遗址展示区举办了广州2023年文化和自然遗产日活动暨“康陵遗址展示”开放仪式。活动由广州市文化广电旅游局(广州市文物局)主办,广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)承办,星海音乐学院音乐博物馆、广州美术学院视觉艺术设计学院协办。

南汉为五代十国时期的“十国”之一。康陵为南汉开国皇帝高祖刘岩的陵墓,主要由陵墓(玄宫)及地上建筑(陵台),四周的围垣(神墙)、角阙和陵门,以及陵门南面的廊式建筑组成。康陵是我国考古发掘揭露的五代十国时期唯一布局完整的陵园建筑基址。

开放仪式现场,广州市文物考古研究院副院长张强禄介绍道:“2003年3月,配合广州大学城建设,广州市文物考古研究所组队进驻番禺区小谷围岛,对全岛18平方公里范围开展为期一个月的文物考古调查,在大香山东南坡荔枝林断坎上发现了康陵陵园东北外角阙包砖墙残迹。2003年6月至2004年10月,我们用了一年多的时间对康陵进行了考古发掘和临时性的保护,其中经历从最初调查初识的唐宋‘砖室墓’,到南汉‘郊坛’建筑基址,再到最终南汉康陵陵园的确认,整个发掘过程可谓一波三折,跌宕起伏,不断探索,揭示本源,还原真相,用考古发现廓清历史疑案。”

“2005年4月,连同康陵西北侧800米青岗北坡德陵在内的‘南汉二陵’被评为‘2004年度全国十大考古新发现’,2006年被公布为全国第六批重点文物保护单位,2011年成为广东省首批重要大遗址。”

2016年1月,康陵遗址保护利用工程启动。工程严格遵循文物保护原则,采取了保护性回填地表标识、本体加固揭露展示、上盖保护性设施等多种手段,使其免受自然的侵蚀和人为的破坏。与此同时,在广州市委市政府的高度重视下,在康陵遗址西约200米、建设控制地带之外筹建南汉二陵博物馆,博物馆于2015年正式动工,2019年5月17日开放。

“今天,康陵遗址完成了文物本体保护、展示工程,正式面向公众开放,观众可以在博物馆通过文物展览欣赏1000多年前五代南汉的历史画卷,也可以在康陵遗址领略南汉王陵的布局和建筑文化,追忆五代十国时期的广州历史记忆。”张强禄表示。

他说,康陵遗址从2003年6月开展抢救性考古发掘,到2023年6月10日展示开放,历经二十年,这个过程也充分体现了“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针精神内涵。

2

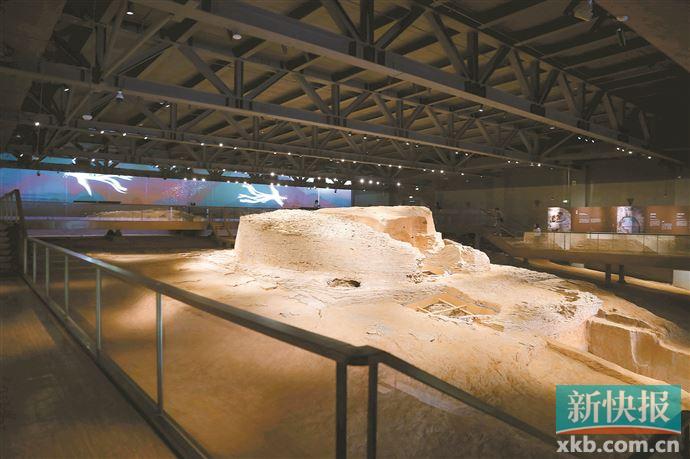

随着“康陵遗址展示”开放仪式的成功揭幕,现场观众步入展厅,千年帝陵真容,尽显人们眼前。

展厅基于陵墓和陵台而搭建,一进门便可见一条宽约三人的坡道,面前黄土颜色的巨大圆形方座陵台,如同一个圆形的“生日蛋糕”,“奶油”部分就是层层叠叠的外壁包砖,“蛋糕”部分就是中间的圆形夯土芯。这“奶油”还剥落了好些,许是因为时间,许是因为曾被盗扰。

巨大的几个盗洞,看着确实令人感慨,但这丝毫不影响人们站在陵台的南边,观察紧闭的墓门,对其中景象,生起无限好奇。

陵台正下方,就是玄宫,也就是刘岩的长眠之处。考虑到文物保护和安全,玄宫现在并不对公众开放,但官方已做充分考虑,一旁长达6分钟的动画演示,极其生动地还原了玄宫内外当年的想象图景。

记者通过动画演示及相关文献和考古发掘简报、图录了解到,玄宫为长方形多重券顶砖室结构,由墓道、封门、甬道、前室、过道、中室和后室组成。在前室当门,横立一块完整的“高祖天皇大帝哀册文碑”,用屈大均的话说,就是“一碑当穴门中立”,碑文可确认墓主为南汉高祖刘岩。

绥柔士民曰德,渊源流通曰康,缓缓倾听,现场,南汉旋律流淌。当天,以康陵遗址、康陵考古出土文物为创作元素的跨学科融合“沉浸式艺术剧场——倾听·康陵”,也在此遗址现场展演。广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)在策展过程中,联合馆校合作单位——星海音乐学院音乐博物馆、广州美术学院视觉艺术设计学院,合作开展了这个项目。

星海音乐学院音乐博物馆馆长郑敏在现场向记者介绍,该院师生以康陵遗址为创作灵感,在原创室内乐作品《康陵赋》基础上,融合了“哀册文碑”节选及广州考古研究院根据康陵发掘情况形成的“康陵序”组成的颂咏上下篇、竹笛《上》、古筝《大漠》和《青铜》作品节选等元素,创编了融合性艺术作品《倾听·康陵》,建构出沉浸式剧场的乐音空间。

广州美术学院视觉艺术设计学院党总支书记罗培庆则向记者介绍,该院师生通过融合康陵遗址、哀册文碑、双凤纹瓦当、康陵出土玻璃瓶、花鸟纹瓦当等元素,创作了一部精美绚丽的视觉大片。

记者现场看到,在千年康陵陵台、明亮射灯下呈现的耀目陵台之后,宽达30米的电子屏幕上,沉睡在南汉皇陵瓦当之上的凤鸟,已经醒来,它振翔着金辉灿烂的羽翅,在竹笛、古筝乃至小提琴的渐次起伏中登场,从屏幕的左方,缓缓飞过,飞过康陵20年的发掘、维护和开发,飞过广州考古70年的栉风沐雨,飞过千年南汉,翩跹,翩跹,然后落于屏幕的右方。

闪光灯亮起,又一拨观众,惊叹于眼前这古迹和音色的交融,举起了手中相机。

“这是什么?”刚进门的一个小观众,好奇地问。

“这是千年前,广州一个名叫南汉的王朝故事。”

■收藏周刊记者 潘玮倩

■本版图片由广州市文物考古研究院提供,除署名外。