实物是历史的见证,而系列、系统的呈现,更能说明时空进程中的动态发展。日前,“共饮一江水——长江流域青铜文明特展”在广东省博物馆举行。记者采访了策展人、藏品管理部副研究馆员叶葳,并以所看到的展品和现场文图信息,依据长江流域上、中、下游地域文化这一主线,以三星堆出土文物等为主,为读者局部展现商周时期长江流域青铜文明的异彩纷呈,长江、中原两个区域文明的交流互鉴,以及“多元一体”中华文明的深厚内涵。

1

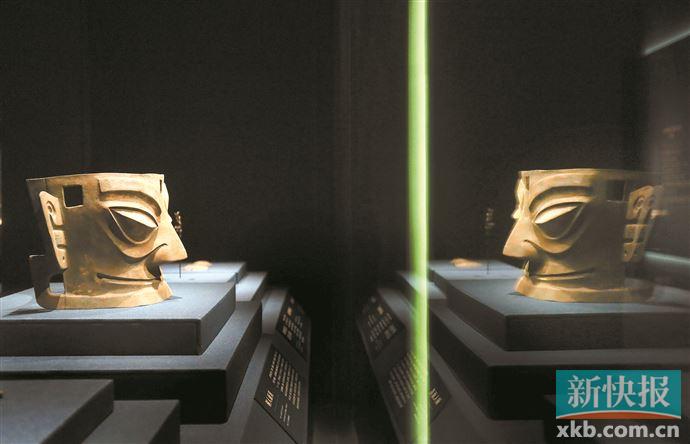

铜人面具:神秘微笑不止一处

三星堆遗址出土数量庞大的各类器物,揭开了古蜀文明神秘面纱。其中最引人注目的就是众多青铜造像。面具是青铜造像中一大类,二号祭祀坑出土了20件人面具。它们总体形象是方脸、宽额,宽横眉,杏叶形眼,鼻翼丰肥,耳垂下多有圆孔。有些面具在脸型、耳朵长短、鼻梁高矮上有所区别。比如这件铜人面具(商代,公元前1600年-前1046年)耳朵较短,鼻梁短直,嘴巴宽阔而嘴角上扬,露出神秘微笑。三星堆遗址出土的人面具对研究古蜀人的面貌特征、身份职能和宗教习俗提供了重要物证。

而在展厅资料中,记者也看到了来自肖家屋脊文化(距今4200-3700年)的玉人像,湖北省江汉平原肖家屋脊遗址出土。玉人像头戴平顶冠,眼目凸出,阔嘴且含獠牙,鹰钩鼻,两边耳朵耳垂上都有耳洞,与三星堆出土的青铜人像颇为相似。

展板上还有一件三星堆的“祭山图玉璋”,其中图案第一排人物的冠饰,和“凌家玉人”的冠饰极为相似。凌家玉人的年代在新石器时代(距今5300年),安徽省马鞍山含山县凌家滩文化遗址出土。

2

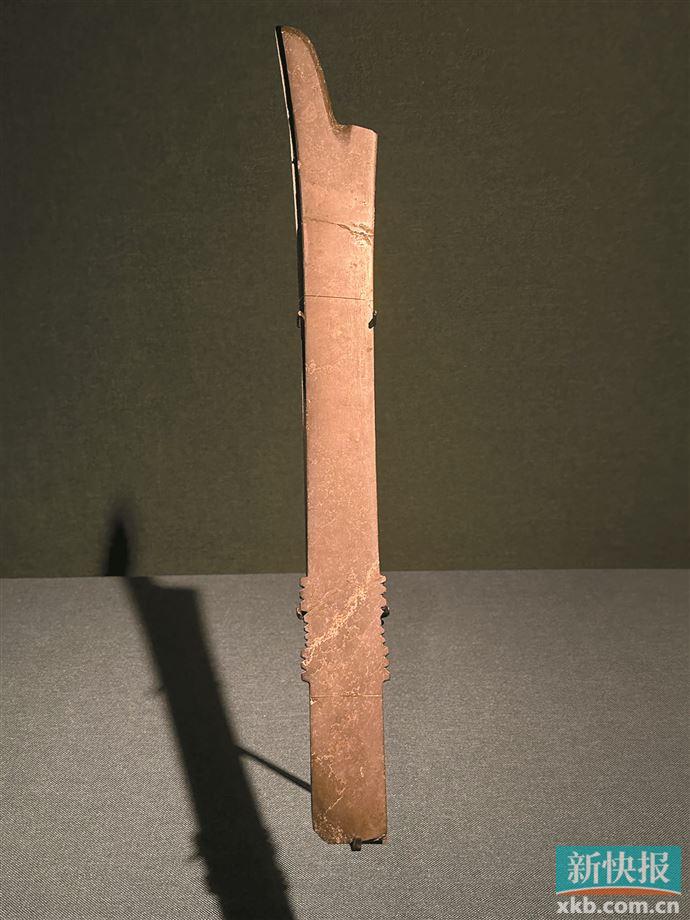

三星堆出土玉璋

体现了对中原文化的吸收

玉璋出现的地域较广,各地出土的时代和特征也不尽相同。三星堆出土的玉璋起源于夏代二里头遗址出土的玉璋。古蜀文化时期,玉璋在中原地区逐渐式微,却在四川盆地得到弘扬和发展。三星堆遗址和金沙遗址出土玉璋数量达300多件,超过全国其他地方出土总量,表明其为古蜀文化祭祀活动中的核心礼器之一。在古蜀地区,除有典型的中原式玉璋,还流行V字形玉璋,并出现了刃部微微分叉、造型与戈相似的玉璋。“三星堆出土的玉璋体现了其对中原文化的吸收”,策展人、藏品管理部副研究馆员叶葳在采访中对记者介绍。

3

尊和罍,也是古蜀文明与中原地区

文化交流的实物证据

叶葳说:“公元前16世纪,商王朝南下获取铜矿资源的同时,也将青铜冶铸技术和礼器制度传播到了长江中游地区,开启了长江流域的青铜文明。尊、罍(léi)是商周时期中原地区典型的青铜容器。三星堆遗址一、二号祭祀坑出土了8尊2罍,是古蜀文明与中原地区文化交流的实物证据。除尊、罍外,三星堆遗址一、二号祭祀坑还出土少量盘、瓿,但没有出土鼎、簋、鬲等中原青铜文明的典型礼器。这体现了古蜀先民在吸收借鉴中原青铜文明时,结合自身的文化需求,选择了青铜尊、罍等作为本地区核心礼器组合,形成了具有强烈地方色彩并吸取了其他地区文化因素的复合型青铜文化。尊、罍在长江流域不同地区出现,且带有明显的商文化特征,体现了商文化的巨大影响力。三星堆遗址出土的尊、罍等礼器与中原文化同类器物既有相近之处,也有所差异,更接近陕南汉中城固、川东巫山、湖南岳阳以及湖北枣阳、荆州等地出土的同类器,表明这些地区商代晚期文化的共性。”

特别关注

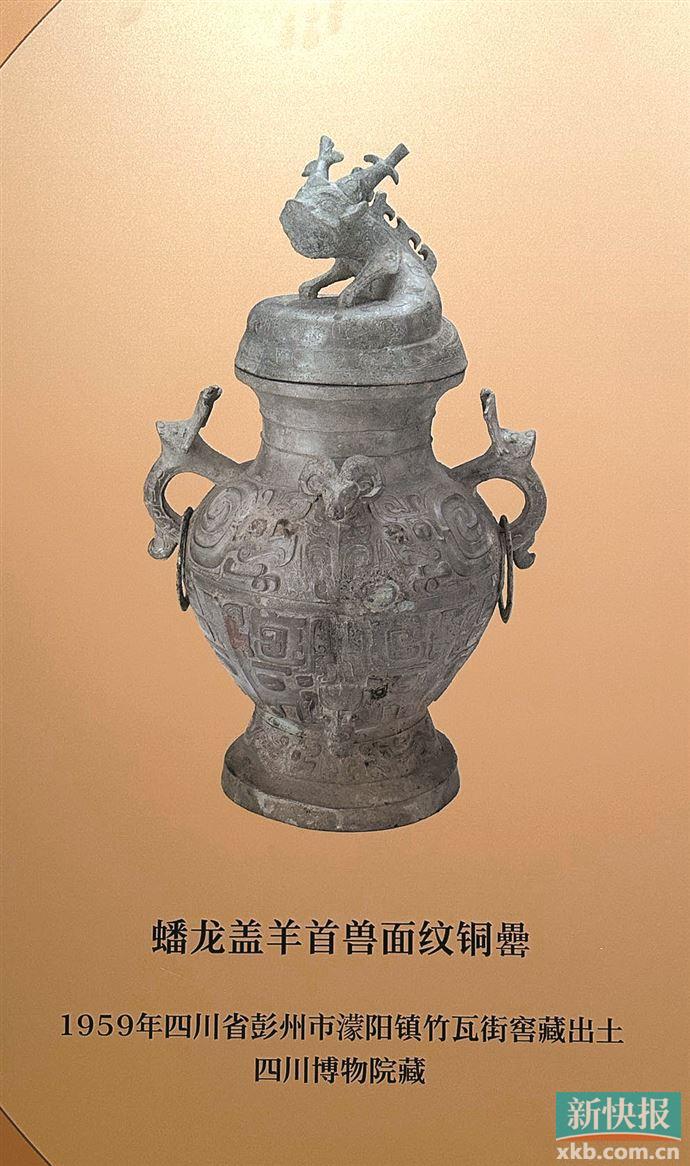

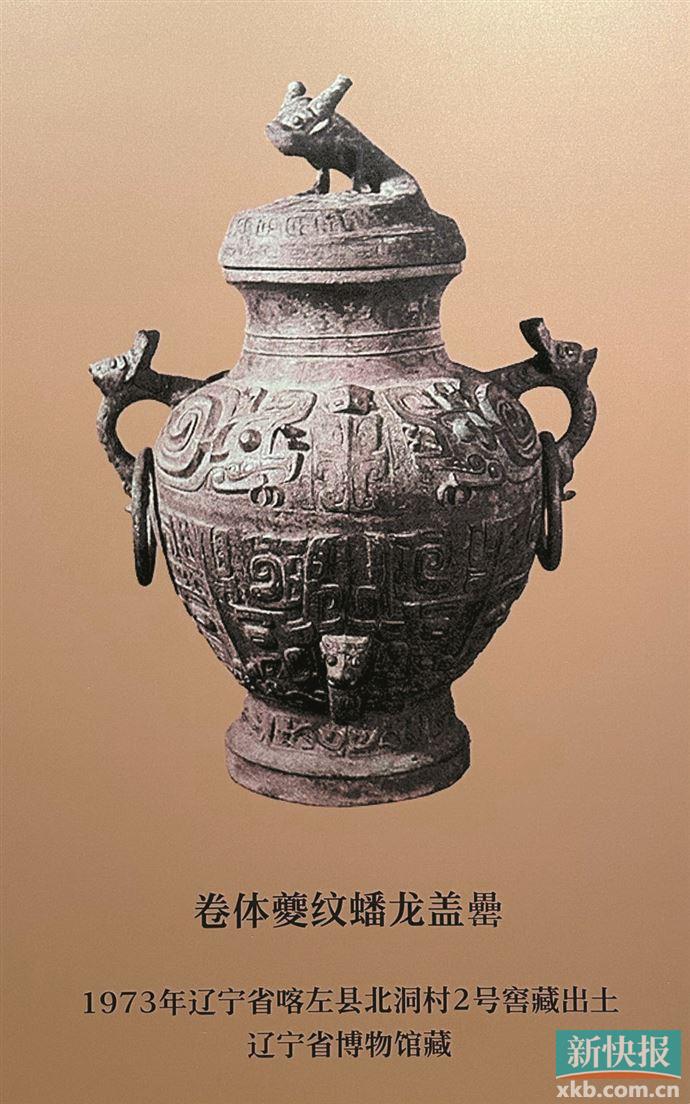

相隔甚远的 三地铜罍 外形竟如此相似

在采访中,叶葳提到,令其印象深刻的,还有一件来自随州市博物馆的铜罍。其为西周早期(约公元前1046年-前922年),2013年湖北省随州市曾都区叶家山111号墓出土。

罍作为盛酒器,西周早期较为常见,随州叶家山墓地出士的几件铜罍多呈现高浮雕装饰,蟠龙形器盖。此器出自西周初年曾侯犺墓。

同样器型,也见于周文化边缘地区的四川彭州和辽宁喀左等地,它们脱胎于传统中原青铜罍,又体现出周文化中心区域之外的文化特色。

叶葳介绍,这三者大体看来非常相似,“您看,它们分别出土于长江中游地区、长江上游地区和辽宁地区,而无论是造型还是纹饰,都只有细微区别。”

“于是,我们说,就中华青铜文明背景下的多元发展而言,长江流域青铜文明的源头都是商文化。同源,多元,各个区域之间又互有借鉴。”

■收藏周刊记者 潘玮倩 通讯员 粤博宣

■本版摄影:潘玮倩(除署名外)