广州博物馆馆长吴凌云曾在《西汉南越王博物馆藏枕(下卷)》(岭南美术出版社)的《枕谭》里,用非常形象的文字开篇——

他说:“作为必不可少的寝具,我们每天都和枕头打交道,各种各样的枕头是我们这多彩世界不可缺少的一部分,虽然它不如衣服那样变化多姿,但却绝对地不可或缺。一无所有的乞丐、穷光蛋在睡觉时恐怕也得找块砖头什么的聊以充当枕头。所以中国的第一部诗歌总集《诗经》就记下了‘寤寐无为,辗转伏枕’的诗句——描述的是古今相类的害相思病的少男少女睡不着觉跟枕头闹别扭的情形。史籍《吕氏春秋·顺民》也有‘身不安枕席,口不甘厚味’的话,说的大概是高等士大夫怀揣心思时的神态——由此看来,如果评选‘任劳任怨’奖的话,枕头实在是能够充当一分子的。”

如果,我们要观看这“必不可少”寝具的一些“前世今生”,很好的方法是在这个暑期来到南越王博物院。此处,“枕上添花——南越王博物院藏织绣枕顶专题展览”正在进行,“织绣枕顶”是装裱在枕头两端顶面的物件,我们此前曾作报道。还有一个基本陈列展,则作为该院一大特色而久有盛名,那就是“杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列”。

聚焦

瓷枕,睡起来真的舒服吗?

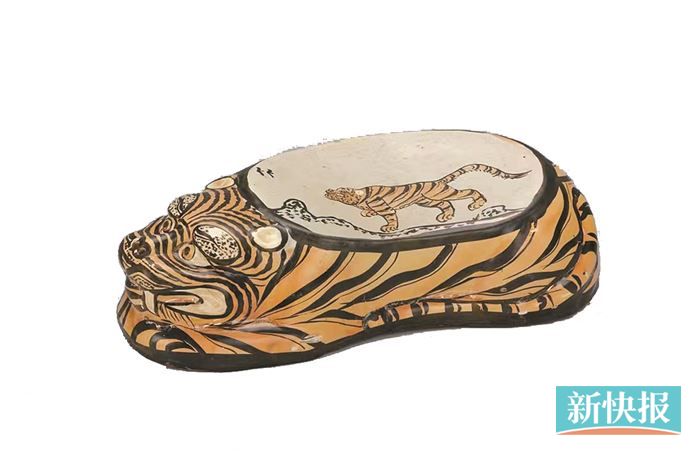

瓷枕,始烧于隋,流行于唐,繁荣于宋金元,之后逐渐衰落。其产地遍及大江南北,釉色纷呈,造型多样。蕴含丰富文化元素的瓷枕不仅反映出胎釉、烧制等工艺技法,而且体现了审美与实用的和谐统一。1992年,香港知名鉴藏家和实业家杨永德伉俪将其珍藏的200余件瓷枕捐赠给南越王博物院,其数量之多,品类之众,窑口之广,实属罕见。自此,该院以杨氏赠枕为契机,致力于枕类藏品的征集、收藏与研究。

有一个问题,相信很多读者都想问:瓷枕,睡起来真的舒服吗?

对此,吴凌云在《枕谭》中是这样回答的:“唐宋以降,由于中国陶瓷业的大发展,陶瓷枕出现并成为中国陶瓷艺术的一支。因为陶瓷枕使用起来具有清凉心肤、爽身怡神的感觉,所以下至百姓,上至士大夫、皇帝都有用瓷枕的习惯。陶瓷枕甚至被认为有‘明目益睛,至老可读细书’的神奇功效,身为清乾隆年间进士的文学家、画家及博古家的朱琰在《陶说》一书中曾引用《考睟余事》所述:

旧窑枕长二尺五寸,阁六寸者,可用。长一尺者,谓之尸枕,乃古墓中物。

有瓷石者,如无大块,以碎者琢成枕面,下以木镶成枕,最能明目益睛,至老可读细书。”

古人为什么会选择这种又冷又硬的枕头呢?“据专家研究,人在入睡以后,头部的温度一般在34℃~35.5℃,比体温要低些,如果头部的温度过高,就不容易入睡,日常家庭中以荞麦、木棉或塑料泡沫为枕芯的枕头,由于所填物料不透气,不容易散发头部所产生的热量,所以在夏天多在其上垫上枕席,这样头部就感到凉爽容易入睡。古人对以上现象不一定能上升到科学的阐述,但古代的枕头大多具有清火、安神的作用。文献中就记载了不少用中药配制而成的药枕,李时珍的《本草纲目》中提到‘明木枕’,就是作为驱头火、明目、医治头昏目眩一种非常简易的疗法,同样的,瓷枕具有清凉、去热的物理性能,自隋代开始就进入了人们的居室。”

可以想象,在酷热难耐的盛夏,瓷枕便成了清热消暑的好用品,以至诗人以“玉枕”目之,如北宋词人晏几道就有“罗幕夜犹寒,玉枕春先困”的词句。

瓷枕脉络

最早的瓷枕出土于河南安阳的张盛墓,年代为隋。考古材料中出土的唐代瓷枕较多,表明这一时期瓷枕已逐渐发展并流行。

两宋文化昌盛,是中国瓷器的鼎盛时代,出现了定、钧、官、哥、汝五大名窑。瓷枕主要由民窑生产,也多流传应用于民间。中国南北各地的许多名窑都曾烧制过瓷枕,其工艺造型、胎釉纹饰等也各具特色。

辽代的三彩釉陶枕极富特色,枕面以刻划填彩的方法进行装饰,釉色丰富、图案规整,较唐代三彩枕更具艺术性。

伴随着书法和绘画艺术的高度发展,民间艺人在瓷枕装饰中融入书法和绘画语言,虽然不能达到文人所标榜的“法度”与“意境”,但也极大地提高了瓷枕的艺术审美属性。金代瓷枕装饰技法十分丰富,刻花、划花、剔花、印花、画花等皆用,且一件瓷枕多用两种以上的装饰技法。艺术的综合性特征十分明显。装饰纹样也极为丰富,牡丹、菊花、荷花等花卉纹样,锦地纹、钱纹、篦纹等几何纹样,人物、鸟兽、花竹等绘画素材,都为瓷枕的装饰所用。

元代,绘画故事装饰和多元的文化内涵作为主要题材出现,不仅反映现实生活,也表达了人们对幸福、吉祥生活的美好追求,对人世间喜怒哀乐的理解与诠释。由于特殊的历史环境,此时一些文人转向民间谋求职业,和民间的工匠一起从事绘画,或绘制戏曲中的版画插页,或绘制各种壁画和工艺品,瓷枕的制作因此得益。

明清以后,随着使用瓷枕需求的减少,瓷枕的生产范围、规模大大缩小。很多窑口出产的瓷枕仅作为随葬“寿枕”之用。

■收藏周刊记者 潘玮倩 通讯员 南越王宣