孩子父母:走了很远的路,借了很多的债,只想把孩子留住

温暖1669号

●温暖诉求

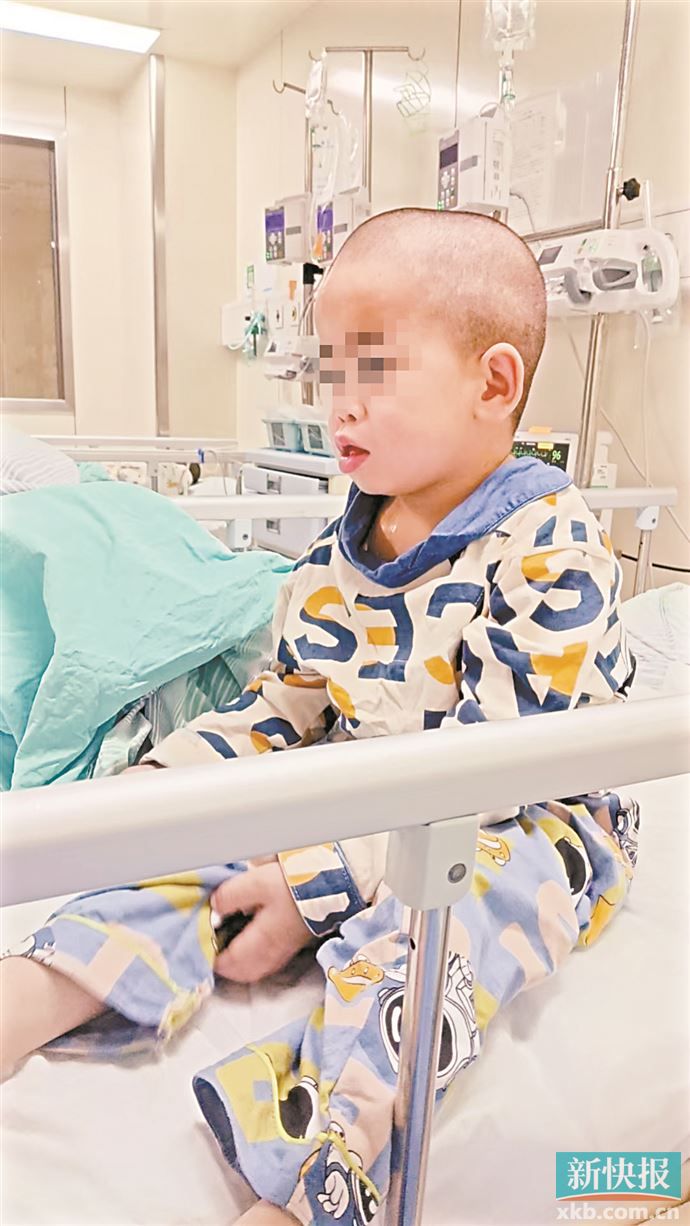

2022年是尹先生夫妻生命中的至暗时刻——被无法确诊的“怪病”折磨了10年的长子浩浩,最终枯萎凋谢,生命的时钟永远停留在13岁。两年之后,2岁的幼子祥祥,也出现了与哥哥一样的症状,他的行为发育开始倒退,语言功能停滞不前,运动能力不及同龄人。世事有不幸,也有幸运。医学的进步让尹先生得到了答案:原来夺走哥哥性命,又染指弟弟健康的恶魔,是一种名为“黏多糖贮积症”的罕见病。“如果哥哥发病时得到确诊和治疗,也许不会离开我们。现在全家人都在拼尽全力救祥祥,绝不让他重蹈覆辙。”尹先生说,祥祥现在广州市妇女儿童医疗中心移植仓内,等待用舅舅的造血干细胞重筑生命之路。

怪病缠身

懵懂长子不幸离世

4月15日临近中午,年过5旬的尹先生拎着保温饭盒,满头大汗地钻出地铁站跑进医院。准时准点将午餐交给医院移植仓的医护人员后,他静静地站在探视窗前,通过玻璃注视着仓内的妻儿。4岁的祥祥躺在病床上,小脸藏在被子里,妻子坐在他身侧,向尹先生举起拇指,做了一个“平安”的手势。尹先生吁出一口气,“太辛苦了,照顾这个孩子实属不易,希望经过治疗,一切都能好转。”他叹息着说。

这一次,是广西桂林尹先生一家和病魔的正面交锋。他说,祥祥所患的是罕见病黏多糖贮积症,并非首次出现在他们家,被其虏获的第一个孩子,极有可能是生命定格在13岁的大儿子浩浩,而夫妻俩那时不知道,这种罕见的重症,用10年时间,暗中编织了一张无法脱逃的巨网。

2009年,尹先生夫妻迎来他们第一个孩子浩浩。浩浩长得虎头虎脑,2岁就能说清晰的短句,运动能力也不错,爸爸妈妈都爱若珍宝。但3岁过后,夫妻俩都发现孩子的行为、语言、智力发育都明显出现倒退。“眼神呆滞,不爱说话也不爱动。”尹先生与妻子知道,浩浩一定得病了。

可是,什么疾病会导致一个孩子发育停滞,甚至倒退?夫妻俩在慌乱中抱着孩子跑遍广西的大医院,不得其果,又去上海求医问药。无奈,接诊的医生都找不出病因。

3年匆匆过去,尹先生眼看着浩浩脖子变粗,骨骼关节开始肿胀且无法吞咽,心如刀割又束手无策。“医生都说不出问题在哪儿,查不出病因,也没有治疗方法,浩浩只能长期在家卧床。”

2021年,浩浩12岁了,情况越来越糟。此时,随着互联网社交媒体的发展,尹先生夫妻似乎在手机社交平台上“刷”到了眉目:“当时刷到一个叫‘黏多糖贮积症’的罕见病孩子家长,他将孩子的日常发到自己的账号上,我们对照了浩浩和这个孩子的情况,几乎一模一样。”尹先生似乎看到了希望,没日没夜地泡在群里“取经”,还带着浩浩外出求医。

然而一切都迟了。医生告诉他们,如果发病之初就能接受治疗,浩浩还有存活机会。“只有13岁,我的浩浩只有13年岁,他还没有真正看过这个世界……”尹先生说,2022年4月,孩子化身小天使,永远离开了爱他的亲人。

噩梦不散

病魔利爪挥向幼子

大儿子去世,家中虽有不谙世事的小女儿茵茵(化名)和10个月大的小儿子祥祥嬉闹,但尹先生内心的缺口无法填补。想起浩浩,他和妻子都会潸然泪下。

浩浩的遭遇犹如一记警示,尹先生夫妇对一儿一女的健康和发育加倍在乎,他们从不敢耽误孩子的健保检查,小心翼翼地观察着姐弟。所幸,随着女儿长大,她一切都正常成长。

祥祥却没有这般幸运。2024年2月,刚满2岁的祥祥出现与哥哥一样的症状。“2岁的祥祥并不像同龄人那样语言流畅,他的语音发音只有两个字:妈妈、水水、车车……还特别多动易怒。”这种情况持续了大约三个月,尹先生就察觉到异常,带着浩浩的前车之鉴再次走进广西南宁的大医院探因。

这次就诊,尹先生明显感觉到,医学对疾病的认识也在进步。当他将自己的疑虑告知医生时,当地虽然无法做相关基因检测,但医生马上指引他去北京市一家大医院做进一步的筛查。

去年4月,尹先生夫妇心情沉重地踏上求医之路。他们轮番抱着祥祥一路奔波,分别在北京、上海和广州寻找答案。

最终,在广州妇女儿童医疗中心,经过基因检测、行为量表、影像检查等一系列过程,祥祥被确诊为“黏多糖贮积症患儿”。医生告诉他,治疗黏多糖贮积症可以用特效药,但价格非常昂贵,每年高达几十万元甚至上百万元的费用,令很多家庭望而却步,但若进行造血干细胞移植来延缓病情发展,费用会低很多。

夫妻俩几乎没有犹豫,毅然选择为祥祥做手术。“我们没有强大的经济基础支撑孩子用药,而且我了解到,很多在广州妇儿中心做过手术的孩子,恢复得很好。”尹先生说,作出选择,他与妻子悲喜交集,“我们多么希望浩浩也能得到同样的治疗……现在祥祥的病得到了确诊,我们更不能放弃了。”

寄望移植

但求此“药”破困

寄希望于造血干细胞移植的尹先生,必须为孩子做好医疗资金保障,并找到与他相合的骨髓。

过去一年,尹先生忍泪卖出了老家的房产,“农村的自建房值不了多少钱,但好歹有了一笔‘打底’的治疗费。”他和妻子还分头向自己的亲朋好友借钱,为与病魔的“决战”储备“粮草弹药”。

除了医疗费,还要找到合适的配型。由于父母都不是最理想的供者,从去年6月起,祥祥一直在等待“有缘人”的出现。

今年3月,一个好消息传来,医生尝试在祥祥母系亲缘的亲人中寻找供体,偶然发现祥祥与舅舅之间,有7个基因位点相合,比医生找到的异体脐带血还要匹配。“事不宜迟,早一步为祥祥进行移植,他就越早冲破‘黏多糖’的束缚。”

今年4月初,尹先生通过平台筹款、四处借债,千辛万苦勉强凑到了入仓押金,一家三口又急急赶赴广州,入仓做术前准备。尹先生告诉记者,按照治疗计划,4月16日上午,来自舅舅的供体造血干细胞就会回输到祥祥体内。

不少亲友担心,老家的房子卖了,即使孩子身体状况好转,一家四口未来的日子怎样过。听到类似的话,尹先生毫不犹豫地回答,“没考虑那么多,但我们不后悔。”

他告诉记者,夫妻俩走了很远的路,借了很多的债,无非是想留住祥祥,“这一次,我们一定要带祥祥回家。”他坚定地说,也许无法战胜罕见病,但只要能有办法遏制它的进程,让孩子获得生长空间,受多少苦花多少钱都在所不惜。

公益指引

●公益账户:

广东公益恤孤助学促进会天天公益专项基金

●银行账号:

44032601040006253

●开户银行:

中国农业银行广州远洋宾馆支行

注:捐款时请注明“新快报温暖×号×××(受助者姓名)”,如“新快报温暖1669号祥祥”。如需捐款收据,请在汇款时附注捐款收据回邮地址、联系人姓名及电话。

■统筹:新快报记者 潘芝珍 ■采写:新快报记者 李斯璐 ■图片:受访者提供