广东画院理论研究室副主任卜绍基:

一个画派的形成一般应具备三个条件——一是有共同的主张、观点(或称艺术见解等);二是要艺术影响力是巨大的,后来者又能延续着其艺术主张与风格;三是能培养出一个具延续性(并往往有承传关系)的艺术家群。

周国城先生及其弟子所形成的“天平楼现象”,是中国当代画坛中一个极具代表性的案例,体现了传统文人画精神在当代的延续与创新,以及画派形成的核心要素。以下从画派形成的角度评述这一现象:

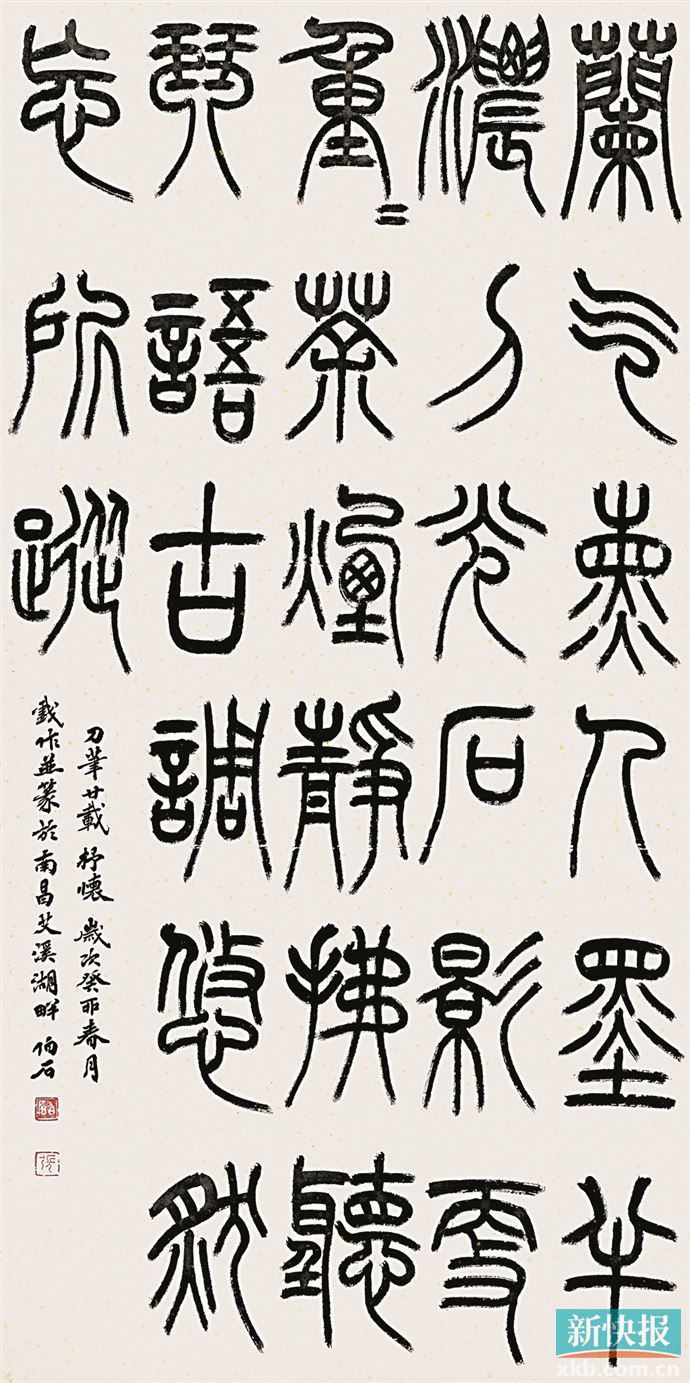

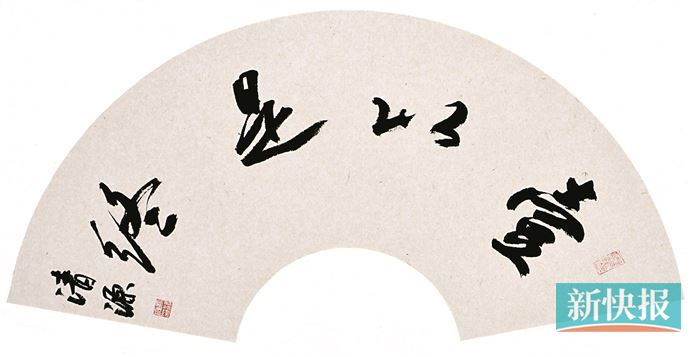

——核心理念的凝练:以书法为根基的文人画体系。周国城始终强调“中国画关键在书法”,主张以书法线条的凝练与刚韧为绘画基础,将书法的笔墨趣味融入写意创作中。他认为,唯有通过书法训练积累的线条质量,才能赋予画面写意精神和金石韵味,使花草、动物等题材超越形似,传达文化寓意与精神境界。

这一理念直接呼应了吴昌硕、齐白石等近代大家“以书入画”的传统,同时结合潘天寿倡导的“诗书画印四绝”综合修养,形成了一套明确的艺术纲领。

——传承体系的构建:师徒授受与个性化发展。天平楼的教学模式并非机械化的技法传授,而是以“兴趣引导”为核心,通过师生互动、艺术实践与综合修养的长期浸润完成传承。周国城不强调具体风格方法,而是通过反复打磨学生的作品,引导其自主领悟笔墨规律。

同时,他鼓励学生在传统基础上探索个人风格。这种既统一(强调书法根基)又多元(题材与风格自由发展)的模式,是画派得以延续的关键。

——艺术实践的成果:展览与理论的双重支撑。天平楼师生通过高频次的艺术展览与学术活动,强化了这个艺术群体的社会影响力。

“天平楼现象”的形成,是核心理念、传承体系、艺术实践、社会网络与文化使命共同作用的结果。它以书法为根基,以诗书画印综合修养为路径,通过师徒互动与个性化探索,在当代语境中重构了文人画传统,既延续了吴昌硕、潘天寿等先贤的文脉,又为岭南乃至全国画坛提供了创新范式。这一现象不仅有可能成为一个“画派”形成的成长史,更是中国传统艺术现代发展的生动案例。