作为新中国第一代美术家,来自新美术教育体系的现实主义创作理念,以及相应的造型艺术语言手法,是他艺术之路的起点。梁世雄最初以人物画崭露头角,1954年所作《自画像》,明暗处理和造型能力已见工夫。

1965年8月,梁世雄随中央代表团赴西藏。在成都转往拉萨的飞机上,梁世雄从高空俯视广袤雪域。他在笔记中记下了第一次看雪山“在很强的阳光下还是常年积雪”的寒冷感觉。赴藏行程四月有余,这成为他人生和艺术的一个重要转折点。从现存八幅《高原雄鹰》画稿看,此画采用俯视角度,以巍巍雪山、莽莽高原衬托解放军战士和藏族民兵卫戍边疆的英姿,可说是人物山水合一,情与景交融之大制作。

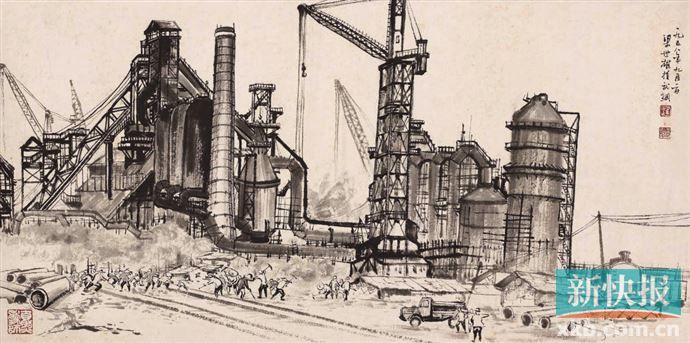

梁世雄早年作品以主题性创作,以人物画为主,呈现的恰是这一生活气息,彰显的是这样的时代特征,它们成了社会主义中国社会行进的记录。

梁世雄以人物画创作崛起,后以山水画著称。这一转变的端倪,研究者多注意到他1957年随关山月、黎雄才到衡山黄山写生还创作了《黄山松云》,1961年他在岳父容庚家里临摹过巨然长卷及沈周册页。而按梁世雄自述:“我从20世纪50年代开始踏上中国山水画创作的道路,直接受当代岭南画派关山月、黎雄才两位老师的指导和影响”,显见他早年已是人物与山水并举。

由人物画到山水,造型笔墨严谨的理念也内化为他山水画艺术的重要特征之一。恰如梁世雄所说过的:“我最早创作山水画时,很注意山水与人物之间的关系。”他历年所作山水画,重视写生,强调生活体验。

二十世纪80年代,梁世雄的作品展、出访交流、画册出版渐多,山水画家身份的影响日盛。《喜马拉雅松》和《朝鹭腾飞》等以苍松为主体的大气魄作品,让人对其个人风格以至岭南画派特色有了新的认知。这一时期,梁世雄有一段赴新疆写生的难忘经历。他进入毗连边境的淖毛湖等地,从未之见的大漠胡杨林让他深为震撼:“我还是第一次看到生命力顽强的胡杨林,回来后就开始创作了一批胡杨为主题的作品。”

何物胡杨?雄强其外,坚忍其内,郁勃其气,不拔其质!笔者多次在展厅直面《大漠雄风》等胡杨系列作品,如闻重锤大鼓,每感心头一震。这是生命意象的宏大叙事,是发乎精神体验的人格自况,也是他晚年在艺术内涵与笔墨语言上所达的至境。

梁世雄提倡直接用毛笔写生,“用毛笔画速写可以比较丰富地呈现对象,干湿浓淡,对象的立体感和结构特征,都可以充分地表现,铅笔和钢笔达不到这种效果。习惯用毛笔写生,创作时下笔就比较肯定,对创作很有帮助。”

从关山月、黎雄才两位前辈创建中国画系,到杨之光、梁世雄相继接任系主任的40年间,秉持“博采众长、兼收并蓄”和源于生活与高于生活的艺术理念,构建起广州美院教学尤其是中国画专业的岭南教学模式,深耕几十年的梁世雄为之作出了重要贡献。

前数年中国美术馆举办梁世雄艺术个展,引发广泛回响。众多媒体报道突出了“融汇南北,秀丽雄强”的艺术特色。这是对梁世雄先生以及众多秉持创造精神的岭南画家的褒扬。开放兼容,直面人生,随时代而动,这是岭南画派的精神内核,梁世雄是守望者。艺术贵在不懈创造,在艺术疆域、意蕴内涵、笔墨语言等,他是超越者。岭南画坛在传承中继续开拓,梁世雄是开拓的典型,是范例。

■收藏周刊记者 梁志钦