其作者元代倪瓒笔墨疏简清逸尤为后世效法

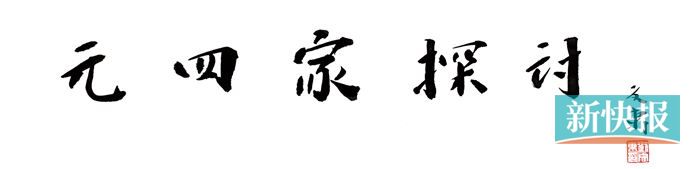

日前,元代倪瓒《江亭山色图》在佳士得香港以1.5995亿港元的高价成交,成为今秋亚洲艺术拍场首件过亿元成交拍品,也是佳士得亚洲史上成交价第四高之中国书画巨作。

在佳士得香港成交的这件元代倪瓒《江亭山色图》,是来自美国华人家族四十余年的私人珍藏。曾经笪重光(1623-1692)、王鸿绪(1645-1723)等诸家收藏,清中期为怡亲王弘晓(1722-1778)所宝,至近代为王季迁得于美洲,出版、展览十数种。虽然倪瓒是“元四家”之一,但对倪瓒艺术的了解,不少人既好奇,但又陌生。

倪瓒是谁?

“与黄公望几乎同一等级”

很多人知道《富春山居图》的黄公望,但倪瓒也正是与他及吴震、王蒙被明末董其昌等奉为元朝四大画家,著名美术史家高居翰曾这么写,“倪瓒被大部分中国画论家认可为与黄公望几乎同一等级。”

倪瓒(1301-1374),号云林,家富有,好读书作诗,能书擅画。倪瓒家藏古籍书画颇富,画以董源为师。董其昌《画禅室随笔》说:“云林画法,大都树木似营丘(李成)寒林,山石宗关仝,皴似北苑(董源),而各有变局。”其画图中“一河两岸”的结构,以及疏简清逸的笔墨风格,尤为后世效法。

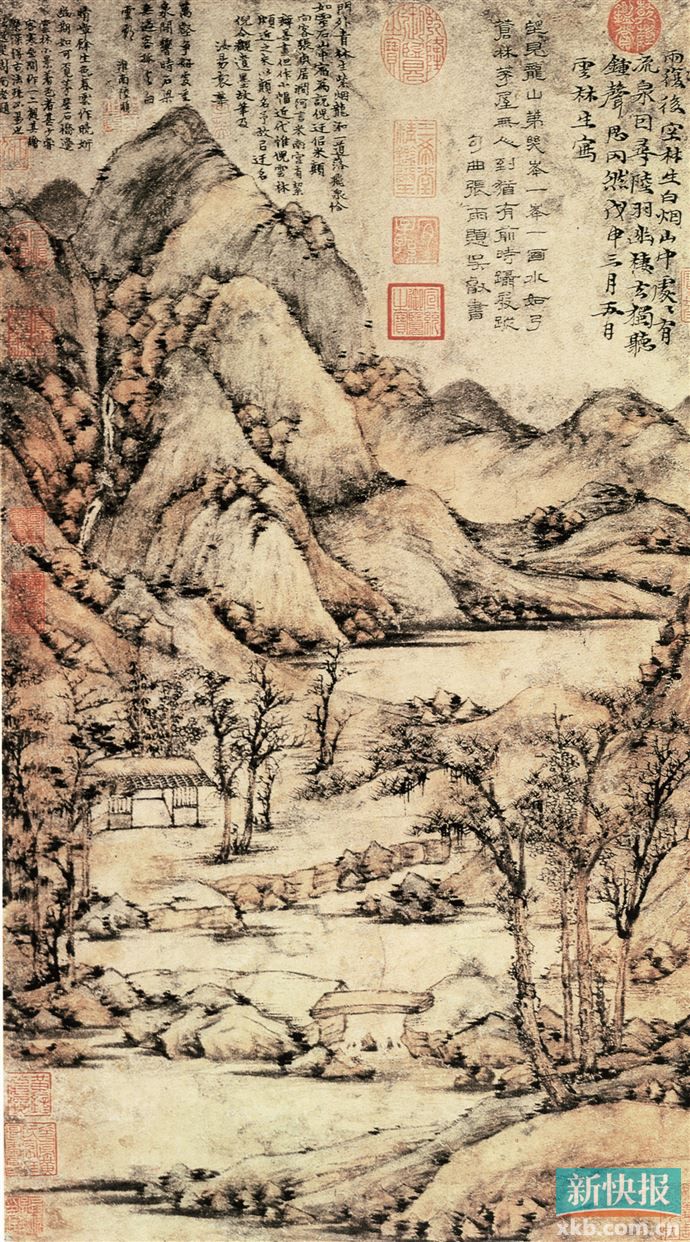

在著名美术史家陈传席看来,在“元四家”中,倪瓒的作品存世最多,可以看出他的画也有早期、后期和最晚期三期的变化,但基本面貌、风格还都差不多。以他后期的画水平最高,数量也最多。他认为,倪瓒早期的画基本上注重形似。倪瓒也有云,“我初学浑染,见物皆画似。郊行及城游,物物归画笥。”但倪瓒早期的作品目前很少见。

宋代苏轼有诗言,“论画以形似,见与儿童邻”,在高居翰看来,对“好画不求形似”实践的代表性画家就是倪瓒。他的这一观点或主要从倪瓒后期作品而判断。倪瓒确实在论画竹时也提及:“以中每爱余画竹,余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何,但不知以中视为何物耳。”在另一处题款中他又写道:“仆画不过逸笔草就,不求形似,聊以自娱。”

根据明代作家沈灏的描述,倪瓒有一天,灯下作竹树,傲然自得。晓起展视,全不似竹,倪瓒笑曰,“全不似处不容易到耳。”

高居翰认为,“在整个中国绘画中,倪瓒作品最可贵的地方是一种‘澹泊’或‘萧疏’的特质,这是中国批评家所用的最高赞美词。”

倪瓒有何艺术特点?

给人一种凄苦、悲凉、索寞的感觉

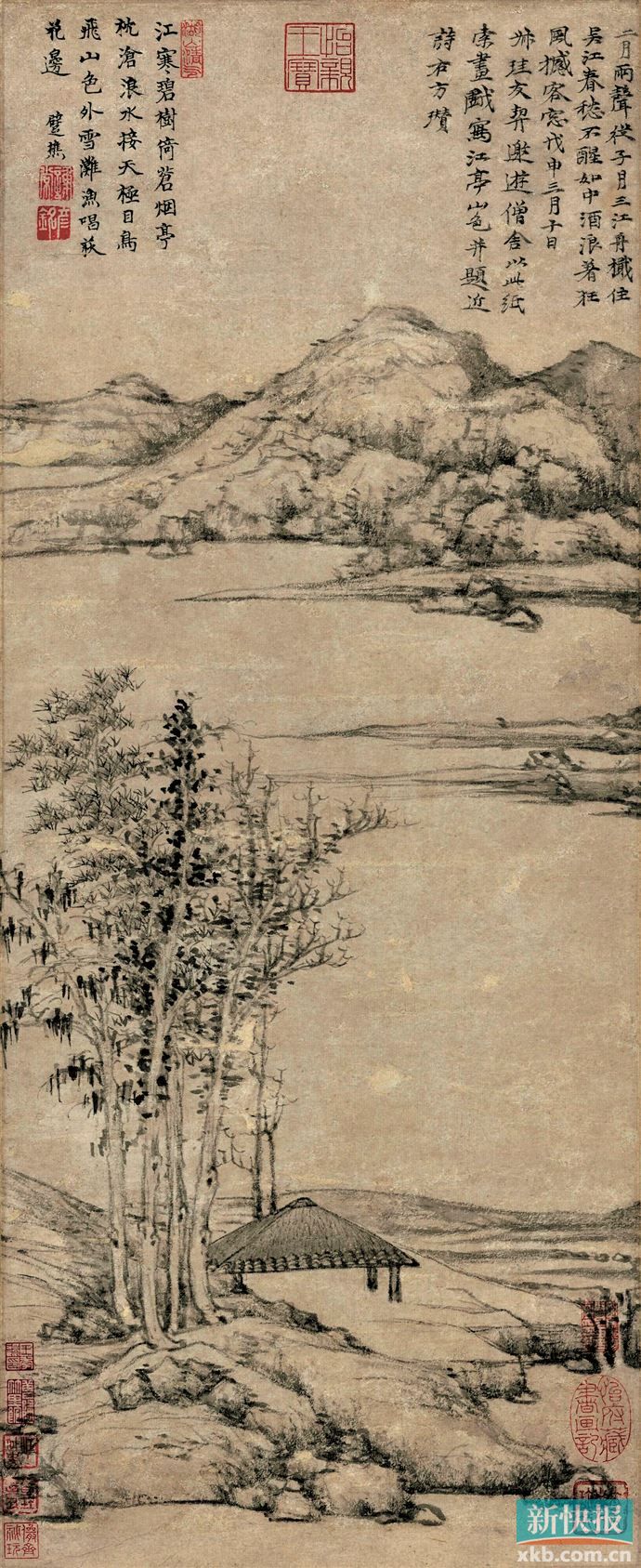

知名艺术评论家牟建平接受新快报采访时介绍,“倪瓒独创的枯笔山水画,折笔勾勒,渴笔皴擦,惜墨如金,干中见湿,燥中含润,墨法之新奇前所未有。在构图上,倪瓒多画平远对岸之景,近景每每为几棵疏树,一座空亭,中间茫茫湖水一片,远处画平坡远岫,给人一种水阔天空,萧疏淡远之感,在古山水画构图中独具一格。倪瓒的山水画,笔简意深,格调高古,脱尽尘埃,逸气淋漓,备受后人推崇,被誉为神品、逸品,对明清的山水画影响很大,董其昌、八大山人、渐江、‘四王’都曾深受其影响。”

陈传席认为,“倪云林的画以简胜。表现出一种极其清幽、洁净、静谧和恬淡的美,给人一种凄苦、悲凉、索寞的感觉。在倪云林之前,山水画能表现出这样一种美的境界者是没有的。在构图上,以一河两岸,一两个土坡,三五株枯树为主。他不画名山大川,而画的是无锡小景,笔简意幽。在笔墨上,不用浓重的笔,更少大片的墨。用笔以柔而轻为主。用墨以干而淡为多。”

关于倪瓒的书法,牟建平认为,极具传统功力与个人特色。“他的书法受褚遂良影响较大,有些点画如‘戈’法明显是褚体之法,写得十分妩媚。其书法还掺杂了隶书与六朝写经的风格,这可能与他信奉道教熟悉经体有关。从而使他的书法具有一种仙风道骨的古意与洒脱。”

倪瓒有怎样的艺术标志?

折带皴以倪瓒为代表

唐代绘画理论家朱景玄在《唐朝名画录》中首创的绘画品评体系,包含“神、妙、能、逸”四个等级。其中,神品代表形神兼备的最高境界,妙品体现艺术构思的卓越性,能品侧重技法纯熟度,逸品则特指不拘常法的创新性创作。

广州美术学院中国画学院副院长刘文东表示,在中国山水画绘画史被认为达到“逸品”的画家只有两位,第一位就是倪瓒;而倪瓒是对北宋画家郭熙所提“三远法”中的“平远”法落实最典型的代表人物,其“一河两岸”的构图非常经典;而笔法上,折带皴也以倪瓒最为擅长。

倪瓒出生在大富之家,但后来穷困潦倒,尝透了人生百态,同时,因为他有洁癖,所以他的作品特别干净而空灵,画面里没有人的身影,画面里那种萧瑟、凄凉的意境或正是他内心的反映。

■收藏周刊记者 梁志钦

艺术顾问(排名不分先后)

陈金章 梁世雄 刘斯奋 许钦松 梁 江 陈永锵 方楚雄 林淑然

张绍城 卢延光 周国城 李鹏程 许鸿飞 刘思东 卢德平 叶其嘉

■统筹:李世云 ■采编:梁志钦 管瑜