“在当下找到发挥其价值的新场域,才是非遗和传统工艺最好的保护、传承与创新。”当广彩、粤绣、广珐琅、嵌瓷等工艺融合转化成大型装置出现在第十五届全国运动会开幕式时,不禁让作为本次开幕式的艺术顾问、广州美术学院党委书记、广东省美协主席林蓝为之感叹。

以岭南地区的传统工艺和非遗技艺为底色,以当代艺术呈现为面貌的艺术装置,在广州美术学院工艺美院院长齐喆带领的师生团队,在两个月的时间里,日以继夜地寻找最好的方案,最终呈现了两件大型艺术装置:一是作为粤曲表演舞台的《湾区四时·花灯戏韵》巨型灯笼戏台装饰设计,二是《雨打芭蕉·绿韵岭南》的艺术装置。

早在九运会开展期间,齐喆就曾参与了其中公共艺术的展现部分,到了十五运则以项目组的带头人参与,他说,“它的意义就是如此代际相传,生生不息的传续。”

1

多学科协作彰显岭南地区传统工艺、非遗技艺在当下的魅力

制作《湾区四时·花灯戏韵》《雨打芭蕉·绿韵岭南》的团队由教师、博硕士研究生及本科生组成,融合了工艺、设计、美术、材料研究等多个领域的智慧。这种多学科协同的创作模式,打破了传统非遗传承的单一性,为技艺创新、材料运用和场景适配提供了全方位保障,成为非遗当代转化的重要方法论。

齐喆介绍,“广珐琅是外来文化落地以后,在本土生根发展的一种新艺术形式,而广彩则是中国文化输出的一种非常典型的代表,所以,包容共通、中西融合的通透繁秀的审美体验,是未来湾区美学所需要建造的,无论是从精神性、色彩、造型还是审美追求,都将构建出一个新的系统。我们希望通过这次实践机会,能够真正地塑造出一种属于湾区的美学,同时彰显岭南地区的传统工艺、非遗技艺在当下的魅力以及未来的融通可能。”

《湾区四时·花灯戏韵》巨型灯笼戏台设计,以国家文化战略为指引,深度融合粤港澳大湾区人文精神与岭南美学基因。其创作深植于一片独特的文化土壤——地域、历史、人文的差异形成了不同地域各具特色的艺术风格,而岭南艺术的风骨,正源于此。

但观众毕竟看到的只是视觉表面,其背后实际上也隐藏着科技的含量,“升降、开合功能与图像的完美配合,以给观众呈现最好的视觉享受。”广州美术学院工艺美院副院长罗保泉介绍。“以前工艺美术更多的是静态的,通过这次探索之后,我们打破了很多传统中的界限,让工艺动了起来。”

广州美术学院工艺美院教授余潮松认为,“这次的探索,打破了传统观念中工艺的单一性,而是发挥工艺的公共属性,让它的价值在更大的空间中展示。”

2

把传统工艺融入到公共空间

贯穿在工艺美院的教学中

在读博士生郑可负责的是花灯上的图形线稿环节,广珐琅、广绣等非遗项目并非以具体的实物出现,而是萃取了它们独有的艺术特性,转化到了更大的公共装置中。她透露,“如何把传统工艺的材质、艺术特色等方面融入到更大的公共空间,在近年来,是一直贯穿在工艺美院的教学中。”

需要注意的是,非遗的当代创新并非简单的形式嫁接,而是需要在深刻理解传统与当代的基础上,实现文化内涵的创造性转化。“假如我们对传统嵌瓷的技艺没有足够的理解,是无法完成这部分工作的。”参与本次项目的硕士研究生陈梓烁坦言,非遗传统工艺是比较复杂且独特的,如果说AI在一些艺术门类中能起到五成的辅助作用,那么在嵌瓷部分,则完全起不到作用,“我们当时的构思是把嵌瓷融合到花窗里,这在现实中是没有的,所以,我们需要反复测试模型,再添加我们的创作。”

“灯笼的形状参考了大量岭南传统的经典灯笼样式,最终确定了目前的形制,此外,纹样是从大湾区传统工艺中已有的经典样式中筛选而来。”在读研究生何彦润如此介绍。广州美院工艺美术学院教师、在读博士生田林涛也补充道,“花灯戏韵的一系列的灯笼构图的设计,从广彩装饰里的开光构图中选取相应的参考元素进行创造性转化的设计,广彩器皿的立体布局跟灯笼有相接近的一面。”

余潮松谈及花卉样式时说,“我们从各种经典花卉图案中,挑出了一些相对既符合舞台需求,又能够跟花窗叠加在一起,能互相配合、互相融合,又能互相支撑的图案。”

3

抓住岭南非遗与传统工艺的特质

演绎岭南气象、广东气象、湾区气象

在齐喆看来,无论是非遗还是传统工艺,唯有做到“连通远古”与“向着未来”两极融合方能无可替代。这无疑为非遗创新和工艺发展道出了未来方向,其核心在于把握传统工艺的本质逻辑,并用符合新时代发展的艺术语言进行转译。

因此,“连通远古”是非遗和工艺创新的根基所在。真正的传承不仅是掌握技艺手法,更要深入理解其文化内涵与工艺逻辑。而“向着未来”则是非遗和工艺融入时代的关键,要在当代社会立足,必须对接现代审美趋势与生活场景。

工艺美院的团队面对全运会体育场的宏大空间,通过现代光电技术、音画结合等手段,让传统非遗适应大型展演的需求。作品既与粤剧、武术等传统文化有机衔接,又通过沉浸式设计营造出“移步换景、戏在画中”的艺术效果,实现了传统韵味与时尚面貌的统一。这种转化不是对传统的改造,而是为传统找到当代表达的载体。

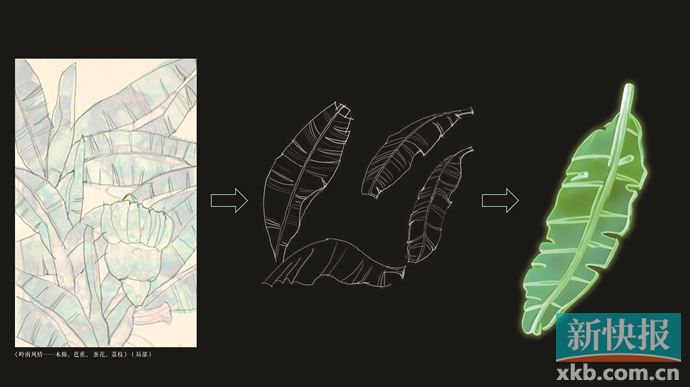

《雨打芭蕉·绿韵岭南》中,从林蓝创作的系列国画作品里芭蕉叶的图式提取出来,进行立体化光电化转化,捕捉雨后芭蕉叶脉垂露的弧度,将南国湿润的风凝于一件器物之中,依自然生长之势,以蓬勃的姿态在开幕式中展现,让这个表演环节绿意蔓延。

但从平面中提取到立体的动感呈现,不但冲破了传统的认知,更可能需要磨合来自不同地域的文化认知,在读本科生曾子林表示,芭蕉叶的垂下角度如何才能更符合岭南特点,这需要反复沟通磨合。这一次探索,让她感受到了艺术跨学科之后所遇到的现实难题以及不同地域文化对同一实物的不同认知,也是传统工艺在当代转化中所需要考虑的因素。

“当我看到自己创作的平面图式被转化并放置到这么大的舞台中呈现时,给了我巨大的震撼感觉,这是一种特别新颖的跨艺术呈现。”林蓝接受新快报收藏周刊记者采访时表示,“把一场舞台艺术,或者大型的公共艺术完美地凸显岭南之美,主要的原因是抓住了岭南非遗以及传统工艺中独特的特质,从而给观众演绎了具有岭南气象、广东气象、湾区气象的视觉盛宴。因此,在当下找到发挥其价值的新场域,才是非遗和传统工艺最好的保护、传承与创新。”

4

希望能用包容开放的心态、状态

去面对新时代和新技术

在齐喆看来,两件大型装置的核心使命,正是要回答:如何挖掘本地区历史和文化底蕴的优秀品质,同时紧跟现代审美思潮的转变,将地区优秀的非遗技艺与手工艺文脉的延续与现代审美格调有机结合?

两件作品以“一花一工艺一戏韵”为叙事逻辑,风格追求秀美,花卉呈现四时流转之美,材料运用强调在地特质,色彩表现力求艳而不俗。最终目标是将湾区共有的传统工艺和非遗技艺与岭南四时的花卉结合起来,并与粤曲表演相得益彰,让每一盏灯笼都成为湾区文化的浓缩象征,使整个戏台装置化为凝聚文化认同、展现文化自信的流动艺术载体。

经过这次探索,林蓝则希望可以给青年学子带来一个启发,“在未来,注定要用‘两条腿走路’,一条是站在传统工艺美术的技术基础上,另一方面要站在时代需求和社会功能的认知上。”同时,“我也期待学生们能踏踏实实地踏入传统,感受传统,在传统里感受那份丰厚的营养和滋养。希望能用包容开放的心态、状态去面对新时代和新技术。”

■收藏周刊记者 梁志钦