古代“素人之书”与今人公共标语有何区别?著名学者白谦慎——

“竟有学者认为公厕标语是艺术。”“发廊招牌都是书法。”……近一段时间,这样的话题总会出现在行内人的闲聊中,但这些看似随意的问题,却成为了学者白谦慎去年再版的《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》一书要探讨的核心问题。为什么奉古代的“穷乡儿女”字迹为圭臬,弃当代民间“不规整、有意趣”的书写如敝帚?实际上,该书早在2003年已出版发行,让作者白谦慎也想不到的是,时隔十多年“尚有出版社愿意再版”,这似乎说明,其中阐述之问题,在当下仍有讨论的意义。

■收藏周刊记者 梁志钦

“传统文化中普遍存在崇古现象”

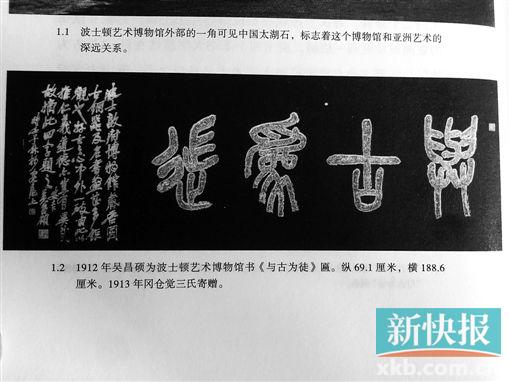

“与古为徒”是吴昌硕为波士顿艺术博物馆题写的一块匾,“娟娟发屋”是白谦慎2001年6月在重庆旅游时见到的一个理发店的招牌,全书探讨的问题正是由这两个“风牛马不相及”的内容引起。要说这二者关系,不得不说全书的核心线索:“中国传统文化中普遍存在的崇古现象”。

从该书开篇,白谦慎就带着“为何崇古”与“何为经典”的问题对存在的一些现象进行探讨。

上世纪末,一种以丑、拙为美的风尚开始席卷书坛,许多人都投身其中,研究古代那些名不见经传的、憨稚的,甚至是刚出土的文字,并投入到类似风格的创作当中。也许,这些现象的涌现,引起了白谦慎的关注。

但是,早在发现“娟娟发屋”这个招牌之前,白谦慎就已经在全国各地广泛地收集这类在他看来有意趣的普通人的书写,诸如:“施工场地,严禁入内”、“公共厕所,在弄堂,走30米”等,这些被他称之为“素人之书”[1]。

白谦慎试图站在书法变迁史的角度进行勾勒“素人之书”被认可的脉络。他认为,清代傅山把文化水准不高的武人猛参将的字称之为“奇奥不可言”,傅山认为:“学童初写仿时,都不成字,中而忽出奇古”,成为了此类书体受到追捧的较早记录,并明确了古代名家对同代文化水准不高、书法造诣不深的非名家的“不规整,有意趣”的书写表示激赏的记载。如此一来,书法以取法二王为核心的“帖学”[2]系统似乎被打破,而后来被全面推进的,还不得不提康有为,当时在推崇碑学的思潮下,康有为说:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常。”。

自碑学兴盛以来,人们把一部分古代不善书者的文字遗迹也视为书法,其中一些“还被纳入了书法的经典系统,成为大名头”[3],原本就比较模糊的书法边界就变得更加模糊不清。因此,什么是书法或者书法经典,是白谦慎在书中提出的第一个关键问题。

究竟以什么来界定书法呢?

笔法、结体、章法?还有那形质以上的神采?

有趣的是,白谦慎为“论证”古代“穷乡儿女”造像字迹在本质上和当今普通人有意趣的“素人之书”并无二致,他在书中甚至编了一个“王小二”作为一名面店小二,如何凭借一手“素人之书”引起书坛关注的故事。但让他困惑的是,按照其个人推理,这在审美上与“穷乡儿女”造像字迹如此类似的书迹却在当代受到了天渊之别的礼遇,后者被奉为圭臬,前者则弃如敝帚。

要解决这种区别对待问题,白谦慎认为,首先应该分析“到底素人之书可不可学?”傅山曾言:“此天(字中之天)不可有意遇之,或大醉后无笔无纸复无字,当或遇之。”素人之书最大的价值,理当在于偶然而得的“稚拙”“趣味”,白谦慎认为:“当我们试图来学习这种偶然性的东西时,效颦的结果往往不会令人‘不可思议’。”这成为了“娟娟发屋为什么不可学”第一个层面的原因,而另一层面,倘若承认了这类书迹,神州大地处处都唾手可得这种不需墨池笔冢的功夫,那究竟以什么来界定书法呢?笔法、结体、章法?还有那形质以上的神采?

古代的光环和面子上的问题

“当不善书者和他们的书写被纳入书法体制,引起的就不仅仅是普通的趣味之争了,它还直接挑战了书法的底线和书法家的立身之本:书写和书法的区分何在?谁是书法家?”他认为“书法家跳进了一个自己挖的陷阱:拒绝承认当代普通人的‘不规整、有意趣’的书写是书法资源,将无法解释为何古代类似的书写得到如此热情的讴歌礼赞。”

但这个“陷阱”真的成立吗?似乎并没有那么顺利。杜甫说“不薄今人爱古人。”古代的“素人之书”有一个关键的核心是“历史的光环”。

“师出有名”很重要,别人如果问学的是哪家的字,回答:“我学《石门铭》”,“我学《龙门造像记》”,“我学敦煌书法”……这多么高古不俗!如果说:“我学《娟娟发屋》。”人们会问:“什么是《娟娟发屋》?”若答:“重庆青木关道旁一理发店之招牌。”这岂不令人扫兴?“这里自然有一个古代的光环和面子上的问题,还有一个挥之不去的‘经典’问题。但更重要的是,现存的社会艺术趣味属于美学问题,趣味之争的背后常有利益之争。”到后来,白谦慎回到了最根本的层面。他进一步分析:临写古代的“不规整、有意趣”的书写,除了它被学者们研究过,被收藏家收藏过,有古代的光环,临写它让你觉得自己很有学问、有历史渊源感外,还有一个最大的安全系数:临写者不用担心古人来竞争名气(当著名书法家)、讨回著作权。

“今天的人们完全可以像康有为那样,对古代那些草率的字迹尽情地讴歌礼赞。这叫做评价古人的伟大成就,‘怎么评价都不算高’,人们最多只会说你有偏好,评论失当。可我们如果把《娟娟发屋》评得很高,就会有问题了。书法家提倡学习古代不善书者的文字遗迹而不学《娟娟发屋》这类当代的书写,是因为现实中的利益和保护这种利益的社会体制不鼓励这种学习。凝聚了千百年智慧的“与古为徒”变成书家潜意识的一个部分,这一潜意识会本能地告诉他们,哪些东西可学,哪些不可学,这本不需更多的言辞来解释。”

记者手记

刻意追求“拙味”“不规整” 如同如何“守株待兔”

白谦慎统计了全书的问号,共计二百一十八个,他把这本书定义为一本提问题的书。虽然有些问题,他也未表明立场,他自称仍在思考,但有些问题,却已经有了答案。例如,把所有问题的争论归咎于“利益之争”,这是毋容置疑的。然而,他在提出问题的过程中,所编造故事的逻辑却不够严谨,在笔者看来,他似乎混淆了一个概念,故事中,“普通人日常书写记录陈列”展实际上,早已进入了当代艺术的范畴,根据阿瑟·丹托与乔治·迪基的理论来看,艺术品的价值往往取决于圈子机制,故事中在当代艺术圈走红的作品,那是因为它在当代艺术的圈子机制中获得了认可,原则上或者学理上也不会再把其拿回传统的书法系统中去进行对比,原因在于系统不同或称圈子不同。白谦慎自称针对此类问题跟艺术家徐冰有过深入交谈,但我想,徐冰也不会把自己的“天书”拿来参加书协举办的书法大展吧?

因此,不难理解,为何当年单独出版《王小二的“普通人书法”——一个虚构的故事》时,引起学界如何的轰动。白谦慎提出的问题确实是有意义的,到底为什么要学“拙味”与“不规整”?古代与现代的有区别吗?在笔者看来,这里说的两个特点,都不可学,本来是一种偶尔所得的东西,又如何能追求呢?守株待兔的故事我们都懂,但这样的假设不是跟“如何守住那棵树才能得到兔子”的道理一样吗?

[1] 古代的一些比较原始的石刻字迹和今天马路边无名氏的信手书写为“素人之书”。“素人”原为日语,意为外行。台湾将此引入中文。台湾听众能使用“素人之书”,大概是因为台湾曾出过一个叫洪通的“素人画家”,此人没受过什么正式的美术训练,画的画、写的字、刻的印都很有意思。摘自《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》。

[2] 至迟从唐代开始,中国书法家向古代作品的学习是在以二王为中心的经典谱系内进行的。这一由历代名家的法书构成的谱系被称为“帖学”,摘自《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》

[3] “在《中国美术全集·书法篆刻篇》《龙门二十品》《中国书法史》这些书中,见到了《郑长猷造像记》《姚伯多造像记》。”摘自《与古为徒和娟娟发屋:关于书法经典问题的思考》