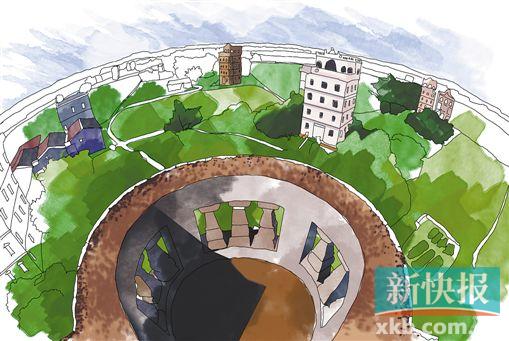

对广东开平的认识始于碉楼,碉楼文化的典范在于自力村。

2007年6月28日,在新西兰举行的第31届联合国遗产大会上,“开平碉楼与村落”被正式列入《世界遗产名录》。这是我国首个华侨文化的世界遗产项目,也是国际“移民文化”的第一个世界遗产项目。开平碉楼以及开平碉楼兴盛时期的杰出代表自力村,自此从五邑侨乡走向全国,走向世界,蜚声天下……

产生根源:

匪患猖獗村民修建碉楼以求自保

据史料记载,自明朝以来,开平因位于新会、台山、恩平、新兴四县之间,为“四不管”之地,土匪猖獗,社会治安混乱,加上河流多,每遇台风暴雨,洪涝灾害频发,当地民众被迫在村中修建碉楼以求自保。

开平碉楼众多,保留下来最古老的当属迎龙楼,历史上叫迓龙楼(迓读yà,古字,“迎接”之意)。迎龙楼位于开平市赤坎芦阳村委会三门里,建于清初,至今已经四百多年历史了。开平碉楼的“百事通”——开平市文物局副主任科员、开平市文物管理委员会办公室常务副主任吴就良老先生向新快报记者介绍了相关历史。

据说最早到芦阳村定居的是芦庵公。明末崇祯十七年(公元1644年),朝政腐败,社会不宁,盗贼猖狂,民众处于水深火热之中,为了保障族亲和乡邻生命财产的安全,芦庵公的四儿子关子瑞在村头兴建了一座三层高的碉楼,叫“瑞云楼”。这座楼非常坚固,有防洪和防盗两项功能,一有洪水暴发或贼寇扰乱,井头里村和毗邻的三门里村的村民就到瑞云楼躲避。1884年,潭江大涝,附近各地多屋被淹,开平赤坎三门里村民因及时登上碉楼而全部活下来。后来,人口逐渐增多,瑞云楼容纳不下全部村民,芦庵公的曾孙关圣徒在村里再建一座碉楼,取名“迓龙楼”。

清光绪九年(1883年)和三十二年(1906年),开平遭遇了两次大水灾,洪水淹过屋顶,但因有瑞云楼和迓龙楼的庇护,芦阳村的乡亲都平安无事。

1912年,司徒氏人为防盗贼而建南楼(开平市赤坎镇腾蛟村)。楼高7层19米,占地面积29平方米,钢筋混凝土结构,每层设有长方形枪眼,第六层为了望台,设有机枪和探照灯,抗战时期司徒氏四乡自卫队队部就设在这里。七名自卫队队员在这里坚守和反击日宼,最后在弹尽粮绝的情况下被日宼俘虏并残忍杀害。南楼也在日宼的攻击下伤痕累累,千疮百孔。1999年开平市人民政府筹资300多万元,在原址建成南楼纪念公园,增设纪念馆、雕像、牌楼等景致。

民国元年(1912年)到民国十五年(1926年)这14年中,匪劫学校达8次,掳教师、学生百余人。其中, 民国十一年(1922年)12月众匪伙劫赤坎地区开平中学时,被鹰村碉楼探照灯照射,四处乡团及时截击,截回校长及学生17人。此事轰动全县,海外华侨闻讯也十分惊喜,觉得碉楼在防范匪患中起了作用,因此,在外节衣缩食,在侨居国请人设计好碉楼蓝图,带回家乡建造,集资汇回家乡建碉楼。后来,一些华侨为了家眷安全,财产不受损失,在回乡建新屋时,纷纷建成各式各样碉楼式的楼,最多时达3000多座,现存1833座(截至2007年)。

建筑类型:

中西合璧堪称我国乡土建筑典范

“开平碉楼是我国第35处世界文化遗产,是我国乡土建筑的一个特殊类型,集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,建筑整体中西合璧,糅合古希腊、古罗马等多种风格,这些不同风格流派不同宗教的建筑元素在开平碉楼中和谐共处,表现出特有的艺术魅力。”五邑大学教授、“开平碉楼与村落”与“侨批档案”申报世界文化遗产的首席专家,国务院办公室咨询专家、广东省文史馆特聘馆员张国雄这样赞誉。

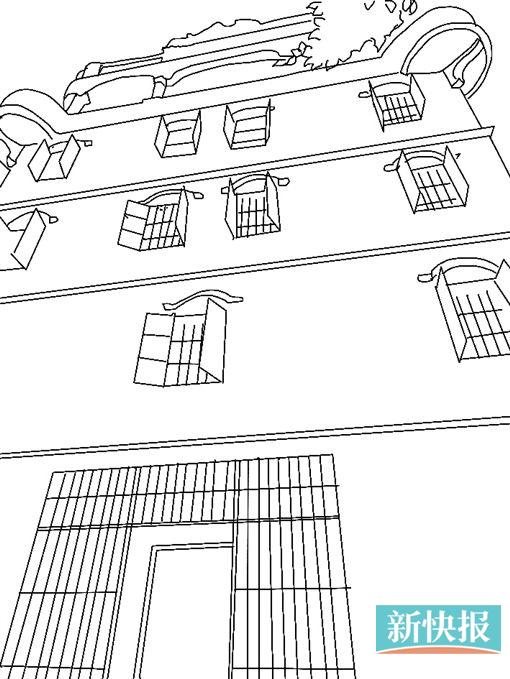

新快报记者在走访中发现,开平碉楼一般为多层建筑,远远高于当地一般的民居,在建筑结构上充分体现了防卫功能。譬如,碉楼的墙体比普通的民居厚实坚固,不怕匪盗凿墙或火攻,窗户比民居开口小,并且都加上铁栅和窗扇,外设铁板窗门。而砌墙的水泥(当时称“红毛泥”)、门窗上的钢筋、铁门板都是从国外进口,岁日月相去甚远,但至今依然坚固无比。还有,碉楼上部的四角,一般都建有突出悬挑的全封闭或半封闭的角堡(俗称“燕子窝”),角堡内开设了向前和向下的射击孔。同时,碉楼各层墙上也开设有射击孔,楼顶还有了望台、探照灯、警报器、枪械等,增加了楼内居民的攻击点和防卫力量,在当时的环境下对保护村民生命财产安全起到极其重要的作用。

开平碉楼的外立面几近相同,楼顶以下部分基本只有大小、高低的区别。大的碉楼,每层相当于三开间或更大;小碉楼,每层只相当于半开间。而最高的碉楼是开平赤坎乡的南楼,楼层高达七层,而矮的碉楼只有三层,比一般的楼房高不了多少。

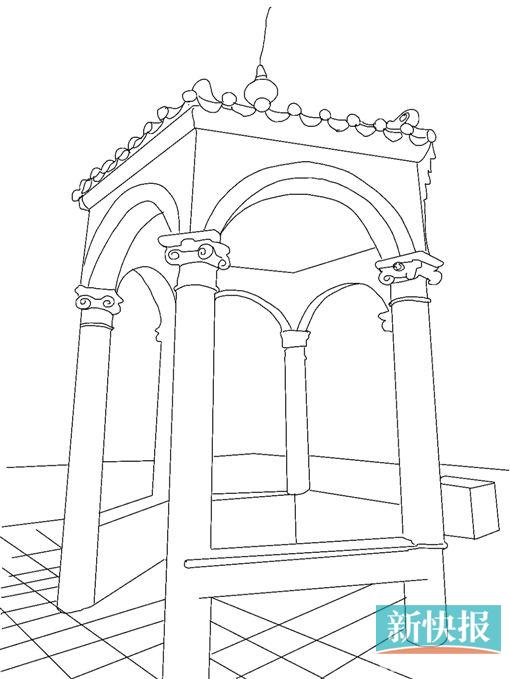

开平碉楼的造型变化和艺术表现,主要集中体现在塔楼顶部。吴就良老先生介绍,在塔顶,人们着力运用外国建筑中的穹顶、山花、柱式等建筑元素大做文章,形成了千楼千面的建筑式样。其设计大致可分为柱廊式、平台式、退台式、悬挑式、城堡式和混合式等。

张国雄介绍,从开平现存的一千八百多座楼来看,楼顶建筑的造型可以归纳为一百种,其中比较美观的有中国式屋项、中西混合式屋顶、古罗马式山花顶、穹顶、美国城堡式屋顶、欧美别墅式房顶、庭院式阳台顶等形式。这些不同的建筑造型反映着楼主人的经济实力、审美情趣和受外来建筑文化影响的程度,是开平碉楼最引人入胜的地方。

保护模式:

碉楼认养开启遗产保护新模式

华侨华人不仅是国际移民,更是中华文化的传播者。张国雄称,数百年来,回乡置业的华侨带回了外国的建筑文化、制度文化、观念文化及其它器物文化,将这些西方文化和本土文化完美地融合在一起,建设了独具特色的开平碉楼与村落,成为广东文化中一个与众不同的亮点,这笔财富是无价的。

新快报记者从开平市文物局获悉,开平碉楼与村落申遗成功后,开平市文物局在市委、市政府的领导下,在上级有关部门及社会各界的支持下,积极推动各项保护和管理工作。比如维修整治与安防、完成和推进全国不可移动文物及可移动文物普查工作,完成遗产区碉楼三维激光数据采集工作,落实文物安全责任制和安全巡查工作,有序地开展文物保护规划编制工作等。其中,碉楼认养创新了碉楼保护新模式。

吴就良老先生介绍,为了让社会各方力量了解碉楼、认知碉楼,参与碉楼保护工作,开平市多渠道筹集碉楼保护资金,在省委、省政府的大力支持下,积极寻求多渠道的碉楼保护利用模式,在已经开展托管方式的基础上,再次推出碉楼认养新模式,并于2011年12月31日成功召开了广东省开平碉楼认养大会。到目前为止,通过文物部门和各有关部门的宣传发动,共有40家企业(团体)认养了24座碉楼,共筹集了428万元碉楼认养费。现认养碉楼维修工程已经通过省文物专家组的验收,维修效果得到了认养单位和业主的高度评价。

开平碉楼民间认养第一人,非江汉莫属。江汉原是广州人,上世纪90年代移民去了加拿大,今年66岁。2008年,他陪同一名姓关的加拿大籍朋友回家乡开平赤坎镇寻找祖屋,找到了坐落在赤坎镇附近村庄里的一座碉楼。这座漂亮的碉楼叫震东寄庐,建造于1923年,但是因为年久失修,墙体已经斑驳损坏。从找到这座碉楼开始,江汉便产生了一个想法:让业主将房子托管给自己,自己出钱维修,让它能够恢复当时的风采。2008年10月,4个业主协商后,同意把这座楼交给江汉。随后,在不改变碉楼的外观和屋内摆设的前提下,江汉对这座碉楼进行了简单的改造,通水通电,安装了空调,增加了厨房、床铺等。2009年,江汉住进了这座碉楼,成了这个村子的第8户村民。

■策划:新快报记者 肖萍 ■执行:新快报记者 李红云 尹政军 ■制图:陈凤翔

(下转13版)