■收藏周刊记者 梁志钦

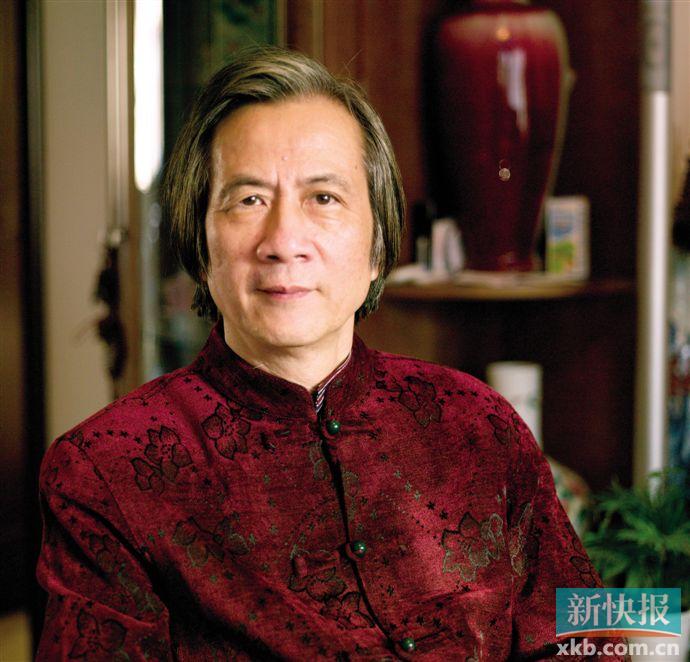

“广东的工笔画与全国一流水平的工笔画家是同步的……广东女性工笔画家在全国也是一流的”。早年毕业于广州美院,后来上调中央美院任教,著名画家苏百钧从全国视野回望广东工笔画现状时,他对这里的发展十分肯定。在谈及中国画创作时,他认为“中国画创作最后拼的是学识才情以及书法修养”。

简介

苏百钧

中央美术学院教授,中国艺术研究院博士生导师,兼任中国工笔画学会艺术顾问。中国美术家协会会员,全国美展评审委员。

工笔如太极,要一招一式 写意像洪拳,需要积累

收藏周刊:您如何评价近四十年来广东的工笔画发展?

苏百钧:我先引用评论家五个字形容“盛世出工笔”。好几年之前,在全国美协主办的大展评选完之后有评委在讨论,为何写意作品入选和获奖的数量都少,近十年来都是工笔占多数。我认为要解释这个现象,我们得先回顾一下1949年之后,写意画与工笔画的发展脉络:首先,在1949年之后,工笔画比写意画进展慢。改革开放以来,人们的生活水平提高,画工笔画的群体日益壮大,而工笔画真正的发展也是在这一阶段。因为当人们把生活的所需解决了之后,就可以专心地用长时间去创作一张画。要画好工笔画,首先心要静,绘画所费的时间长,像打太极拳,一招一式而行。而写意画则像洪拳,要积累很深,突然爆发。

值得庆幸的是,经过一些前辈以及我们这一辈老师、画家的多年探索,工笔画目前已经总结了一套方法,可以尽快地引导学生把西方的素描、色彩、速写等元素运用到工笔画创作上。提高学生用线描的造型能力的方法,所以,美院培养工笔画的学生,效果特别明显。相反,由于学生们考前的西化教育方式在写意画方向很多都用不上,基本都是入学之后才重新学传统的梅兰菊竹,甚至也是这时候才写书法。这就比学工笔画起步慢了。而写意画要见效,并非十年八年就可以解决笔墨问题,有时候需要几十年的功夫。

我曾参与了几个全国性画展的评选工作,评审前建议我们当评委的尽量对写意画多关注,但最后的结果,工笔画仍然占相当的比例。当然,在参与的评委工作中,大家侧重写意这一点也越来越明显。但真正格调上有水平,精彩的作品,还是工笔画占多,最后获奖也是工笔画多。这是因为改革开放之后,人们生活普遍提高的成果,也是工笔画教学的成果。第三方面,小到家居装修,大到人民大会堂的金色大厅大多选择悬挂的都是中囯工笔画多。在现代装修中搭配艺术品方面,工笔画会更合适,而青砖大瓦的装修风格,水墨画则更为协调,尤其水墨的卷轴画。

工笔画是写出来的

现在很多画家工艺制作性太强

收藏周刊:据您观察,目前工笔画创作存在些什么问题?

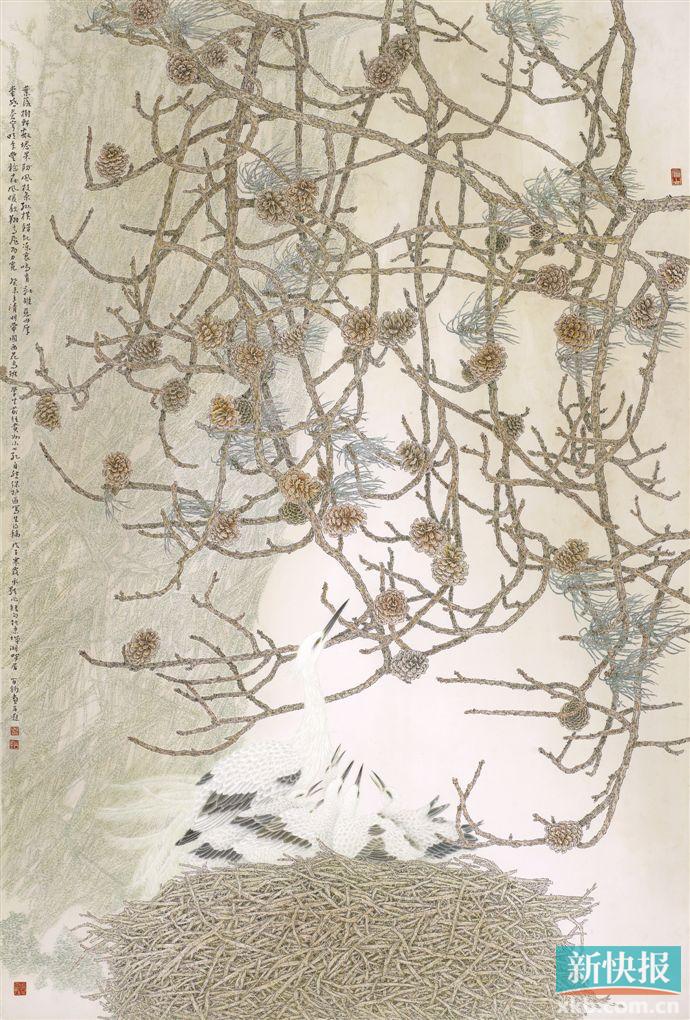

苏百钧:目前全国不少小有名气的工笔画家存在一个很大的问题,就是把素描、把西方以面结构表现为主的表现方法移植到工笔画里。但实际上,中囯画是讲求线结构的,西画则以面结构为主。例如我的工笔画可以说是写出来的,不是磨出来,也不是描出来的。我学习工笔画的过程先是写书法,然后再用毛笔写生,勾线,包括染色都是写出来的,这样写出来的工笔画,第一感觉就是爽,不会腻;第二,看下去会舒服,看着不累,更重要的是,这跟中国主要的文脉接轨。从这几点来看,很多学生到小有名气的名家,一直都缺少传统笔法,从用笔到结构的处理都缺乏笔墨之气,工艺雕琢味反而稍多了。所以,在评委评画过程中,抨击的其中一个原因就是作品都是“慢慢做(磨)出来的”,也就是工艺制作性太强了。

收藏周刊:在工笔画创作中的传统功底包括哪些方面?

苏百钧:这里说的传统包括“十八描”, 如果对比看,也许能看出跟有些白描的作品完全是两回事。这点我很注重,有不少白描作品我是根据对象的不同而用不同的笔法,用不同的线条和笔墨构成去表现不同的对象的造型结构与质感。

收藏周刊:您怎么看工笔画与书法的关系?

苏百钧:它们很多笔法相通与互补,一个中国画创作为主的画家,到最后拼的就是多方面的学识才情修养与修为,这里就包括书法的修养。

传统笔墨再补课,难度比较大

广东女性工笔画家在全国一流

收藏周刊:这方面,广东的工笔画家继承得如何?

苏百钧:这不是一个区域问题,这一点全国的工笔画家都大同小异。广东还是有不少继承传统笔墨比较深的画家,比如方楚雄老师、周彦生老师、林若熹老师、陈少珊老师、谢少威老师……他们也是从小就拿着毛笔画画的,“第一口奶”很关键。很多人刚接触画画,就从西画入手,以后再补中国传统笔墨,难度就比较大。因为生长的环境不同呀。所以,我到中央美院之后,希望国、油、版、雕,包括设计专业等所有的美术考生,都应该考书法。具体可以根据专业情况按照计入分和参考分来算。通过书法来提高画家的传统功底,还算容易一些。如果通过“十八描”来提高,就十分困难了。因为哪怕从老师的层面,勾过“十八描”的都极少。

收藏周刊:广东工笔画坛可圈可点的地方有哪些?

苏百钧:在改革开放之后,广东工笔画确实有飞跃的发展。主要是画家们不断地探索,把外来的美术与中国传统的绘画融合探索方面,作出了不少努力,也取得了较大的成就。

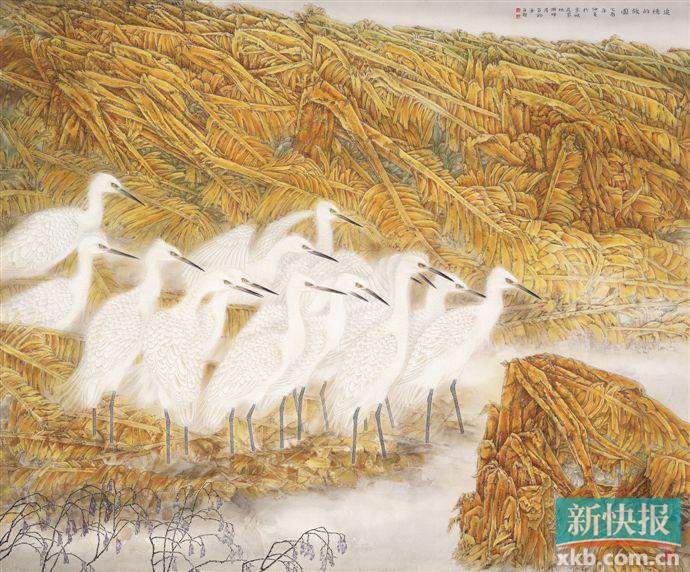

收藏周刊:近四十年来,广东的工笔画也有一定的成就,在全国美展中,先有王玉珏的《卖花姑娘》《冉冉》等作品获得银奖,还有万小宁的《木瓜花》也获得过银奖。您怎么看广东女性工笔画创作?

苏百钧:的确,上述的广东画家取得骄人的成绩,年青一代的还有罗寒蕾、于理等画家都非常优秀。因为有参与全国美展评委工作经验的都知道,往往各个评委心目中最好的作品,不一定就能获金奖,因为每个画家心目中最好的作品都有不同,反而画得中上水平,公认是好的作品,反而容易获奖。无可否认,作为女性画家,可能会更注重细腻,更花心思到一幅画里。那就有可能得到很多评委的认可。也可以这么说,广东女性工笔画家在全国也是一流的。

继承传统之余,再思考创新

广东工笔画在全国是同步的

收藏周刊:您对广东工笔画坛有何建议?

苏百钧:要保持年轻人的那种旺盛的精力和锲而不舍的探索精神。尤其作为改革开放前沿的广东,要继续发扬敢为人先的开创精神。同时,中国经典的传统文脉元素也不能丢掉,要继承传统之余,再思考创新,中国画家最后拼的修养,实际上其中很重要的一点是传统文脉中的传承。

收藏周刊:从全国格局来看,广东工笔画处于什么位置?

苏百钧:广东工笔画在全国来看是同步的。前面提到的很多画家就是很好的案例.又如我是广州美术学院培养出来的,能够从广州美院直接调到中央美术学院,并任教研室主任,这种情况在其他省份就极为少有。人民大会堂多个重要场所的作品展示中,都挂有很多广东画家的作品。这也是代表一个国家艺术水平的重要组成部分。也说明广东的中国工笔画水平是相当优秀的,说明广东这块土壤培育高水平的艺术人才辈出。