(撰稿人:饶晨 广州市文物考古研究院调查勘探部)

广州的夏天时而烈日炎炎、酷暑难当,时而狂风大作、暴雨倾盆,这样的环境下,广州考古人依然要奋战在田野考古工地,面朝黄土背朝天,抢救和保护地下文物资源。

我们仍没放弃哪怕一点迹象

在台风间隙又反复刮面和加探

2020年8月初,珠江上空云层很低,第5号台风“蔷薇”刚刚北上,第6号台风“米拉克”已在南海集结,连续几天大雨,临靠江边的广钢新城地块考古工地日常工作就是修补围挡和抽水。

广钢新城地块位于广州市西南郊,距广州古城区直线距离约6千米,地处广州市第一批地下文物埋藏区——“鹤洞”地下文物埋藏区内。自20世纪50年代开始,考古工作者在周边发现了数量比较丰富的汉代墓葬。配合国有建设用地出让,我院于2020年4月起对该项目用地范围进行考古勘探,并按程序办理发掘申请手续后对勘探发现的古墓葬进行发掘。

至8月初,我们对地块范围内勘探确认的三座汉墓清理完毕,由于地块受晚期人类活动影响,地貌改变较大,三座墓葬均受到严重扰乱,墓室仅存底部,随葬器物所剩不多。在地块西北角,根据此前地表观察及探孔情况,我们认为这里还有一座墓葬,但推测其已被破坏殆尽——上部有现代混凝土承台,还有至少两条现代水沟打破,所以勘探时都没有分配遗迹号。但是我们仍没放弃这哪怕只有一点的迹象,在台风间隙又仔细、反复刮面和加探,结果表明这里确实有一座墓葬,我们为它编号M4。

还会有多少随葬器物劫余呢?

大家心里面都有同样的问号

台风过后,考古发掘区被洗刷一新,墓葬填土愈加清晰。我们把叠压在上面的2.5×2.5×0.5米建筑承台打掉,再把打破墓葬的现代水管和渗井清理,M4的墓口慢慢出露。跟工地其他三座墓一样,M4也被严重扰乱,最浅处残深不足40厘米,中部还被现代水管打破过底。还会有随葬器物吗?还会有多少随葬器物劫余呢?大家心里面都有同样的问号。

问号归问号,科学发掘程序一步不能少。

台风、暴雨、烈日轮番光顾,工地围挡倒了再加固,积水抽了又很快积满,再抽。发掘工作持续进行,M4的形制逐渐明确。这是带墓道的长方形竖穴土坑木椁墓,其封门结构底部保存完好,这在广州数量众多的汉墓中也并不多见,大家开始感到开心和幸运。一个阳光午后,第一件随葬器物露出来,大家更有成就感了。清理墓内填土时,全程用竹签、刷子等轻、小工具作业,不放过任何一件细小的随葬器物。

湿漉漉的发掘区域里传来一声“这里有鸟”!

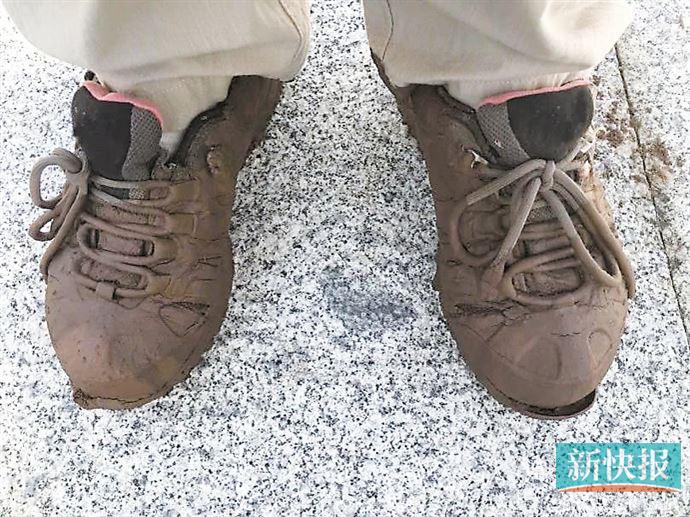

2020年8月10日上午,刚抽完水,还湿漉漉的发掘区域里传来一声“这里有鸟”!吸引了现场所有的工作人员。大家不顾还泥泞的地面,朝着发现“鸟”的M4飞奔而去。在M4中部(棺内)发现一个顶部圆圆的器物,上面刻划有类似羽毛的纹案,前部有明显的喙和大大圆圆的眼睛。精美又独特的造型,让现场工作人员非常振奋,但惊喜归惊喜,还是要按规程继续清理。随着技工师傅用竹签一点一点地清理,8月20日,“鸟”的真容全部露出来。这是一个五联罐,仿鸮形,由四个大罐和中心一小罐组成,各罐之间以泥梁连接,不相通,均有盖,盖为鸮首,作双眼、尖喙,罐身塑造出双翅及尾巴,底部刻划鸟足,通体刻划羽毛。整件器物造型规整,鸮的形态栩栩如生。鸮本为猛禽,早在距今五六千年前的新石器时代就被人类崇拜,考古工作者已经发现了不少有鸮形象的器物。M4出土的这件鸮形五联罐,我们看到的不是凶猛,而是呆萌。在场的所有人员都被它“萌”化了,所有的疲惫也被“萌”走了。更为难得的是,这件鸮形五联罐离打破M4的现代水管边缘不足40厘米,离现代建筑地面不到50厘米。如果建筑承台再深一些、现代水管再偏一些,这件“萌物”就……我们已经不敢想象了。

发掘结束,M4共出土随葬器物50件,皆为陶器。器型以井、囷等模型明器及四耳罐、匏壶、甗等带有本地特点的仿实用器组合为主,还有造型别致的胡人俑座灯等器物。我们初步判断墓葬为西汉晚期至东汉早期,具体还有待整理研究后得出准确认识。M4的墓葬形制、器物形态都反映了典型的广州地区汉代葬俗。

制作精美、造型可爱的萌物——陶鸮形五联罐,不但反映了约2000年前汉代工匠的高超技艺和先民的独特审美品味,深埋地下2000余年,如今重见天日,也让21世纪的我们获得审美愉悦,产生了与祖先的强烈心灵共鸣。作为考古人,我们更加感受到,在田野的每一份坚持,都是初心和使命,一定会带来幸运和惊喜。

2020年8月10日,陶鸮形五联罐重现人间;2021年8月10日,这件“萌物”穿越2000余年、跨越2000多里,在中国国家博物馆展厅与广大观众朋友见面。5个呆萌的“鸮”,整齐排列,好奇地打量着来自五湖四海的观众,欣赏这精彩奇妙的世界。

(本版图片由广州市文物考古研究院提供。)

■收藏周刊记者 潘玮倩