我们常在古装剧看到这样的场景,天色渐暗,一名更夫边敲锣边喊“天干物燥,小心火烛”。进入秋冬季节,天气干燥,容易引发火灾。从古至今,防火都是一个至关重要的民生课题。11月9日是全国消防日,一起来了解一些古代的消防措施,感受一下,古人的防火意识有多强。

■新快报记者 许婉婕

最短的时间,最近的水源——石渠

在广东省博物馆的端砚展厅中,有两方石渠砚。“石渠”,得名于汉萧何所造用于收藏入关时所得秦之图籍的楼阁,其下砻石为渠,故名石渠阁。阁之四周用磨制的石块筑渠,渠中导入水围绕阁的周围,以利于防火、防盗。而周天子所设立的学宫,名为“辟雍”,建筑形状如璧,同样四面环水。让藏书之处四面环水,可以保证在发生火灾的时候,能够在最短的时间内提供用于灭火的水。

防火墙——马头墙

建筑防火也是古代防火系统中的重要组成部分。明代,徽州当地因“地狭民稠,无尺寸间隙,无墙垣分隔”,一旦发生火灾,往往火烧成片。知府何歆动员组织城内居民,在城内建成了现在“马头墙”的雏形,可以起到封闭火势,阻止火灾蔓延的作用,所以又成为封火墙。除了马头墙,中国古代还用可以阻隔火势的材料涂刷于易燃墙面上,起到“防火涂料”的作用。

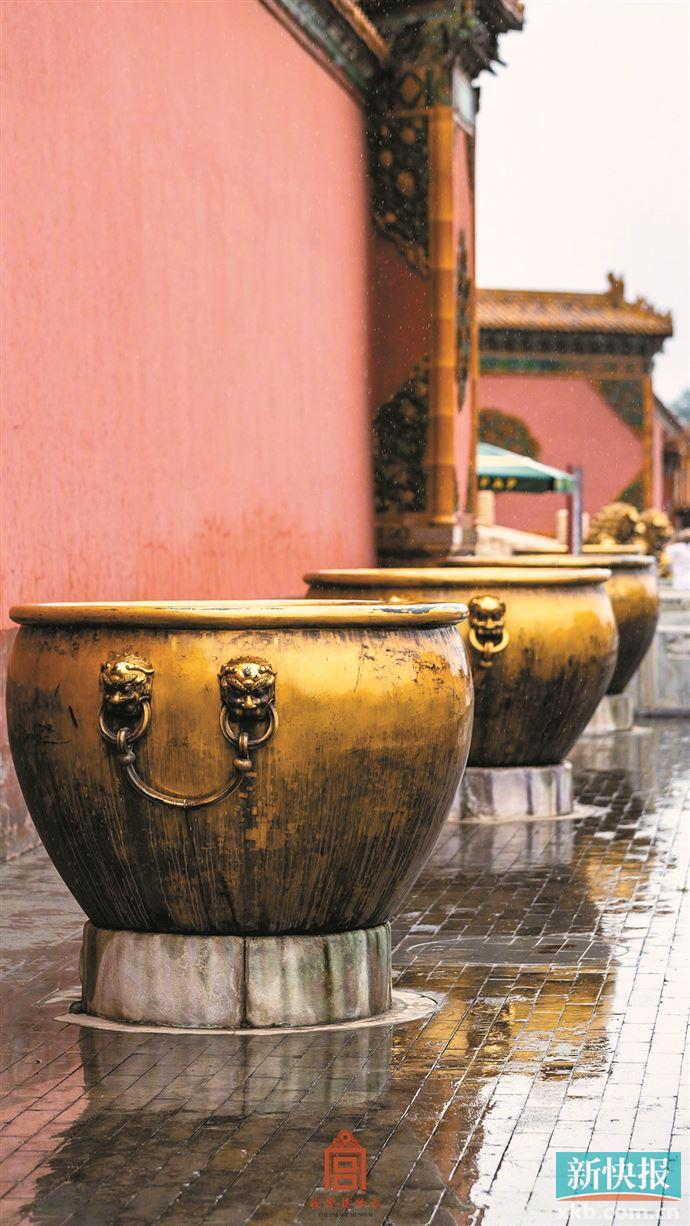

消防栓——太平缸

在故宫的四周,环绕着护城河,这与设置石渠的原理相同。除此之外,故宫还设置了大量的“消防栓”,正如我们在街边常常看到的消防栓一样,走进紫禁城,我们总能看到一个个大水缸,它们被称为“太平缸”。据记载,最大的鎏金缸可贮水重达3000多斤,稍小的一些铜缸也重达2000多斤,其形状腹大口收,贮水量大,普通一只太平缸可容纳2000多斤水。按规定,太平缸须每日保证贮满水,并派有专职人员照看,冬季时为防止结冰,还需每日烧炭保持温度。皇宫火灾发生之时,内金水河及护城河流不到的地方,太平缸贮水充当起了消防栓的作用。

火灾监测中心——望火楼

宋代时,易发火灾的大都市里已经有了较为完备的消防体系,从预警到扑救火灾,都有专门的人员机构负责。据《东京梦华录·卷三》防火一则,北宋东京城中“每坊巷三百步许,有军巡铺屋一所,铺兵五人有军巡铺房一所,铺兵五人”。这些军士都经过严格训练,技精、艺高、胆大、责任心强,他们的主要任务是 “夜间巡警”,督促居民按时熄灯,消除火灾隐患。为及时发现火情,军巡铺还在“高处砖砌望火楼,楼上有人卓望;铺兵轮流更替,昼夜值班,风雨寒暑不避”。发现火警,及时报告。望火楼、巡逻队的设置,有效地消除了火灾隐患,也能在第一时间赶赴火灾现场进行救火。

除了“石渠”“太平缸”“马头墙”等这些常见的防火装置之外,还有起到水泵功能的皮袋、溅筒,消防车的前身——安装了四个轮子“机桶”,还有与现代的灭火器原理十分接近,可以用压力将水从输水带中喷出的水龙。他们都是使用的消防工具。